[6] カビの発生・強風の影響(工:吉田朱里)

2019年11月19日 (火)

最近友達とよくveloceという店で勉強をしています。今は3杯飲むごとにフチ猫がもらえ、二人で分け合っています。

一時期コップのフチ子さんが流行りましたが当時は何で流行っているのだろうと...しかしいざフチにぶら下げるものを手に入れるとかわいいものですね。

「赤茎かいわれ大根2回目」

前回から赤茎かいわれ大根2回目をスタートしたわけですが...なかなかいないレベルでカビを生やしてしまいました。室温自体も一回目より低かったのですが、水を枯らすことがないようにと穴の開いたコップの底を水につけていたのが裏目に出てしまったようです。カビ以外としては、(これでも少ない方とコメントでいただきましたが)前回よりも密度の上がった分か、長さの差がやや大きく出ました。しかし、全体的にはよく直立して今のところ成功気味かと。

(前回説明し忘れました。下にひいているのはコットンです。ただし今回はなるべく平らにならした物です。)

5日目

アルミのふたを取り除くとまるで綿菓子のようなふわふわのカビが生えていました。そしてその細かいふさふさの中に所々に黒いぽつぽつが...

前日に見たときはおそらくはなかったです(あったとしても気付かないほど)。まさか1日でここまで成長するとは。

急いでマスクをし、余っていた竹串でできるだけ取り除きました。

一度なるべく取り除いたものの、7日目夜、再び少しずつカビが生え始めてしまっていました。ある程度の長さもあり、カビ付近の乾燥をかねて8日目朝から日光に当て始めました。この時点(水曜)で天気予報は木曜曇り、金曜雨、土曜曇りのように。またまた一回目同様タイミングが...前回の予想タイミングはおおよそ合っていたのですが天気予報はややずれてしまったかもです。(天気結果としては雨も少なくただ、風の強い感じでした。)

水曜日の私的には今日は日がよく当たって緑が濃くなるだろうと思っていましたが、実際は

まさかのほぼ葉の色、変化なし。茎は赤身が強くなっていました。前回のなかなか1日目に色がつかなかったのも、そんなに急速に色がつくわけではなかったからのようですね。

二日間日に当てた9日目夜、朝からの天気雨や強風後。葉が黄緑色に色づいていました。

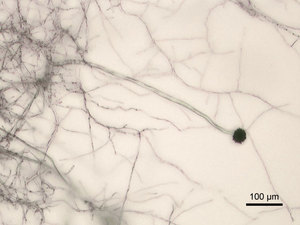

記事を書くに当たってカビについて調べていたところ、もともとカビは食べるときに洗い流せば良いかと思っていましたが、種類によっては毒性があるようですね(確かにカビたパンなどは危ないため食べませんが)。汚染された食物を食べることによって死に至るほどの毒性があるものもあるほどだとか。ひとまずこのカビの種類を色々と調べていくと特徴(形)的にはコウジカビが当てはまりそうでした。(画像はwikipediaより 縮尺100㎛=0.1mm)

実際にコウジカビの目視サイズでの写真を探したところ出てくるのは米にカビの生えたものばかりで、私のところに生じてしまったものに似ているものは見つかりませんでした。地味にまあまあカビ探し検索に時間をかけてしまったので(しかし多種多様で少し楽しんじゃっていました。)これで全くの別物だと少し残念ですが、専門家ではないのでそこら辺は...

もしコウジカビならばスプラウトに何かしら影響があっても問題がないような気がしますが、毒性のあるものなら...一部(最悪は全部)断念せざるおえないかもです。この場合、どうしたらよいか、カビの発生から投稿がかなり遅れてしまいましたがコメントをいただけると幸いです。

また、今回の(途中ですが)この結果から3回目をやるときにはプラスティック系のものなどカビの発生を考慮して選ばなくてはと感じました。

そして前回述べたように成長速度を比べてみると

(横軸は時間h)(サイズが小さいのですがクリックして拡大していただけると少し見やすくなります。あくまで比較なのでおおまかに)

やはり一回目の方は全体的に成長が早かったですね。二回目はやや伸びが少なかったです。とくにカビが生えてからが伸び悩んでいたので寒さの他にそれも関係あるのかもしれません。また、天気のおかげか一回目よりは赤色も緑色も濃く、前回の目標はクリアしつつあります。

「ハツカダイコン」

こちらは先ほど述べた木曜日の強風によって一部、茎が折れてしまいました。このときはどれも子葉のものであったためまだ良かったのですが(1個目)...逆に本葉は強く大丈夫だろうと過信して日曜まで放置してしまった結果(2個目)。

風邪対策もしなくてはならなそうです。(反射板は一度も飛ばされていません。また、乾燥のためにスプラウトも外にがっつり出していましたがこちらも大丈夫そうです。)

実は少し前に温室代わりになるように、サイズを間違って買ってしまい余っていた網と新たに用意した透明なシートで温室を作っていました。こちらの中に入れることも考えています。その場合、反射板がサイズオーバーなどもあるのでその日の天候ごとに考えるのもありかもしれません。

また、本葉も複数枚ずつ出てだいぶ安定してきたように感じる、そして 鉢の外に伸びてしまっていたものが折れかけてしまっていたということから、二回目の間引きをしました。

ひとまず折れていたものとやはり外に出てしまっていて、かといって鉢の中に戻すのが難しそうなもの2つをはさみで切りました。

過去の記事を見ていると2~3個が多くもう少し間引いた方が良いのでしょうか...過去のものはきれいな丸になっているものが多い一方、今回の種類は種袋のようにやや細長くなるもののようなのでどうなのでしょう...やや品種が違うとしても同じ本数くらいにした方がいいのでしょうか。

同時に前回コメントしていただいたように、なるべく株の根元の付近を押し込みその上から増し土をしようとしましたが、なかなか土がすでに押し込みすぎかほぼ沈まなかったため、せめて赤いところが隠れるように行いました。

間引き後はこのような感じに(44日目)

間引いたものも食べようと思ったのですが本葉はここまで来ると食べられるのでしょうか...一応食べたところ葉のふさふさした毛、調べたらトライコームと言うのでしょうか、それがなんとも食感に影響して...

間引きした際、なるべく根元から切ったため、それぞれ赤い茎のところも含んでいました。そこら辺は少し辛みもありかいわれ大根のような味がしました。最近生の大根を食べていなかったのでもしかしたら普通に大根の味だったかもしれないですね。おいしかったです。(今回はチーズリゾット)

書いていたら普段使っているモバイルwifiが壊れネットが使用不能と成りどうにか出そうと思っていた月曜を過ぎました。経過の写真や表等も少し古くなってしまったので最新のスプラウト(今朝)はこんな感じに

さらに色鮮やかに成り、また少し伸びました。カビもあの綿状のような物は見られませんでした。少し中心の竹串に残ってしまっているかもですが大きな影響はなさそうです。また記事を出すのが送れてしまって収穫に手をつけていませんが、食べても大丈夫そうであれば明日あたりにでもと考えています。

ふあふあミックスに関してはこんな感じに(39日目)

だいぶ本葉も増え、種類ごとに見分けることもできそうです。これについてはまた次回。

コメントに関して...

「せっかくの二重コップなので、水没したりストレスを与えないように育てましょう。種子のエネルギーを保てれば、光に当てた時、緑を作る余力が残っているものと思います。」

コメント前は少し二重底の上の段に水がかかるかかからないかくらいのぎりぎりにしてしまっていましたが、コメント後は少し余裕を持って水を足しました。しかし基本その二重底の間は壁に水滴がついているほど湿度が高い状態を維持していました。一回目は長時間日に当てましたが黄緑のままだった物が今回はしっかりと緑になったので残会よりはストレスが少なかったのかと思いました。また、根は穴からは出ずに、コップ内に収まっていました。

「元の遺伝子が似通ってはいても、ちょっとした環境の違いで調節を受け、発現する遺伝子が違うということもあります。」

環境の違いで発現する遺伝子があるのは驚きでした。ますます個体差を観察していきたいです。そう思ってしまうとなかなか間引きが惜しくなってしまいますが...

次回[7]はまた今週末も忙しそうなので一週間後の火曜中には出すようにしたいと思います。(粥川さんをならっての宣言で)

コメント

吉田さんこんにちは

フチ猫...... ベローチェはドトールなどよりちょっぴり安めでいいですね。ただし抹茶が非常に苦くて、シロップを4つも入れて飲んだような記憶があります。

さて植物の最初は赤茎カイワレですね。これほどカビが出てくる例は見たことがありません。しかも腐敗ではなくカビだとは...... 黒い点があったということなので、それは胞子でしょうからカビは確定ですね。では何の種類のカビかというと断定は難しい話です。私自身も詳しくありませんが、一般的に判別は難しいことです。菌類はおおまかに胞子形態で見分けますが染色性(まあ、カビは真菌類でみんな細胞壁がありますからあまり差が出ませんが)や、栄養要求性などを見て確定がつきます。コウジカビは普遍的な菌でありこの場合もその可能性があるな、と思います。このところの低温からするとムコールの可能性も高いですね。

カビの毒性については確かに危険なカビもあります。ただし、その割合は多くありません。食品の多くのカビも見た目は悪いのですが害はそれほどありません。この場合のカイワレもよく洗って茎より上を食べる分には問題ないかと思います。

その原因についての話に戻りますが、わずか5日というのが妙ですね。10日以上経ってカビという例はあっても、こんなに短期間とは...... 湿度の問題もあるでしょう。少し気になるのは写真を撮るタイミングだったのかもしれませんが、種子が水没している写真が散見されます。カイワレの栽培に当たっていかなる場合も水没させてはいけません。種子の呼吸を阻害して成長が悪くなります。また、種子は発芽時にさまざまな栄養成分を周囲にまき散らして腐敗させやすいのですが、酸素が不足すると余計に中途半端な分解物をまき散らして腐敗を促進します。

写真で時系列を作って比較するのは面白くて見やすいですね。惜しむらくはポイントリンクしていないようです。もしも三回目をする分の種子がありトライするなら、使うコップをしっかり洗い、できればハイターか何かで滅菌すればいいですね。コットンも怪しいのでキッチンペーパーかティッシュがいいでしょう。この二回目のものはなるべく早いところ食用にして下さい。

ハツカダイコンは折れたのも出ましたか。まあ、全般的に胚軸が徒長しているようです。このままだとふらついて根がうまく土に入らず、立ち枯れる可能性が出てきます。土寄せすべきですね。間引きのついでに増し土をされたのはいいことです。ただ、もう土が硬いので下げられないとは...... この土ならばけっこうなゆとりがあるように思います。植物に触らなければ多少力を入れても折れることはないでしょう。間引きはとりあえずこの程度で適正ですね。最終的にはもう一本くらい減らすことがあるかもしれませんが、間引きの基準としては葉が重なって邪魔しあってれば行うものです。早く株を減らすのはあまり得策ではありません。

文の中に温室の話が出ています。これのトライもまたこの季節の展開ゼミの醍醐味です。毎年、これにトライする学生さんはそれぞれ工夫してユニークなものを作っていますね。それの注意事項もありますが、過去記事を参考にして下さい。要は風に強く、光を遮らず、隙間を適正に(例年どちらかというと隙間が大きすぎ)、手入れを邪魔しないよう(手間がかからないよう、反射板を毎日調節することをしないよう)に作りましょう。

間引き株の食用ですが、市販のダイコンの葉もそのままサラダにするパターンは多くないと思います。小さくともダイコンの葉なので煮た方が良いような。トライコームはそれで別に害にはならないですが食感はいまいちですね。

最後、遺伝子の調節の話になります。実は遺伝子自体は膨大な数がありますが、その数も種類も生物種によってほぼ決まっています。

では個体間でなぜ目に見える形がばらつくのかというと、わずかな遺伝子群の違いそのもの(血友病や色盲など)もありますが、むしろその遺伝子が眠ったままなのか発現するのかという後天的な調節の面が大きいものです。しごく単純化して言えば、後天的な調節なくしては、例えば何を食べても身長が変わらないといったことになります。

そうであればこそ、学生さんは頭を使って、「頭を使うに適した遺伝子群(何か分かりませんが)をよりいっそう発現」させましょう。

ではまた、中間報告は遅れずにがんばりましょう。

ラボスタッフ・オガタ