挨拶と栽培開始(農:竹本泰)

2019年10月 5日 (土)

軽く自己紹介をします。

出身は石川県の小松市という、お米やトマトの栽培が盛んなところです。そのためか、私はトマトが大好きで、夏場はトマトなしでは生きていけません。

上の写真を見ていただければ分かるように、かわいいもの(とくに猫)も大好きで、大学のサークル「とんねこ」に所属しています。ざっくり何をするか説明すると、猫の殺処分を0にするべく野良猫の捕獲・去勢をおこない、その子達の世話をする、というものです。気になる人がいればぜひHPを尋ねてみてください。

本題にはいります。

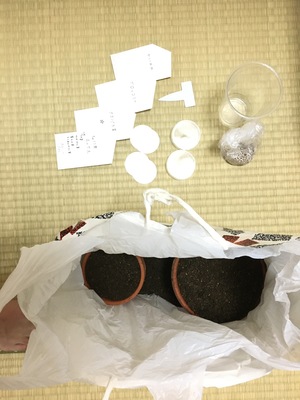

配布された物は、5号鉢1つ、3.5号鉢1つ、土、透明なコップ1つ、野菜のタネ4種、芽出し用のシャーレ2つ、ろ紙4枚、名札3枚です。たりないものはあとから追加していきます。

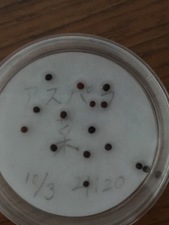

配布された物は、5号鉢1つ、3.5号鉢1つ、土、透明なコップ1つ、野菜のタネ4種、芽出し用のシャーレ2つ、ろ紙4枚、名札3枚です。たりないものはあとから追加していきます。 アスパラ菜のタネは2mmほどの黒色をしたものでした。

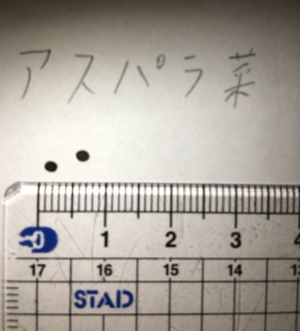

アスパラ菜のタネは2mmほどの黒色をしたものでした。

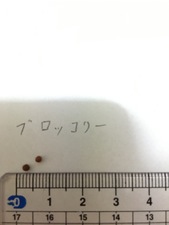

ブロッコリーのタネは大きさはアスパラ菜と変わらないが、色がアスパラ菜よりも茶色でした。

ブロッコリーのタネは大きさはアスパラ菜と変わらないが、色がアスパラ菜よりも茶色でした。

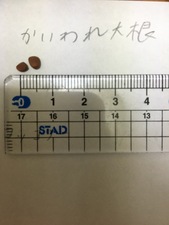

かいわれ大根のタネは4mm弱でほかのタネと比べるとかなりの大きさで、水だけで育つための栄養を蓄えているんだと考えた。ブロッコリーよりも薄い茶色で、球と言うよりも台形に近い、いびつな形をしていました。

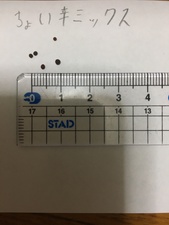

ちょい辛ミックスのタネは、タネがミックスされているため大きさにばらつきがありました。しかし、色はどれも黒めの色をしていました。

ちょい辛ミックスのタネは、タネがミックスされているため大きさにばらつきがありました。しかし、色はどれも黒めの色をしていました。

アスパラ菜のタネの発芽準備

タネ袋やwebで調べたところによると、アスパラ菜は30cm間隔の株間が必要ということで、間引くことも考えて、15粒のタネを発芽させることにしました。シャーレに湿らせたろ紙を入れ、その上にタネを置き段ボールの中に入れ光に当たらないようにしました。

全体的に変化が見られませんでした。12時間では発芽しないことがわかりました。

10月4日 21:29 気温 25.6度 湿度 78% (2日目) 渡辺教授が「今日帰ったら芽が出てるよ。」とおっしゃっていたので、ウキウキしながら、雨に打たれて帰ると、なんと1mmほどだが芽が出ていました。

渡辺教授が「今日帰ったら芽が出てるよ。」とおっしゃっていたので、ウキウキしながら、雨に打たれて帰ると、なんと1mmほどだが芽が出ていました。

ここで、アスパラ菜を移植するために土作りをしました。(調べたところによると、本当は移植の2週間くらい前から土作りをはじめるのですが、、。)7分目くらいまで土を入れ、ひとつかみほどの肥料をいれ混ぜ湿らせる程度の水を掛けました。

10月5日 9:56 気温24.5℃ 湿度65% (2.5日目)

3mmほどの芽が出てきました。そろそろ移植に取りかかろうと思います。

ちょい辛ミックスの栽培開始

上記と同時刻 どれだけ生えてくるか分からないので、50粒ほどを3.5号鉢に植えることにしました。

どれだけ生えてくるか分からないので、50粒ほどを3.5号鉢に植えることにしました。

少々ぼやけていますが、タネを巻き終えて上に少し土をかぶせた様子です。この後に、下から水が出てくるくらいまで霧吹きで水をかけました。成長が楽しみです。こまめに水をあげるようにします。

かいわれ大根の栽培開始

10月3日 約1cmにカットしたスポンジ(激落ちくん)をかいわれ大根の土台にする。それは、スーパーなどでよく見るかいわれ大根はかたそうな物の上で密集しているためです。まあ、激落ちくんがかたいかといわれたらそうとは言えませんが、スポンジにしてはかためかと思われます。それから、スーパーのかいわれ大根の土台は穴が多く、根をよく張らせるためかと思われるため、スポンジにタネが落ちない大きさの穴を鉛筆で開けました。

約1cmにカットしたスポンジ(激落ちくん)をかいわれ大根の土台にする。それは、スーパーなどでよく見るかいわれ大根はかたそうな物の上で密集しているためです。まあ、激落ちくんがかたいかといわれたらそうとは言えませんが、スポンジにしてはかためかと思われます。それから、スーパーのかいわれ大根の土台は穴が多く、根をよく張らせるためかと思われるため、スポンジにタネが落ちない大きさの穴を鉛筆で開けました。

スポンジ1mm下くらいまで水を張って、水に落ちないようにアルミホイルで包みました。

芽が少し出てきました。

10月5日 21:56 ほぼすべてのタネから芽が出てきて、茎も少し伸びてきました。そろそろ、アルミホイルを外して光に当てて行こうかと思います。

ほぼすべてのタネから芽が出てきて、茎も少し伸びてきました。そろそろ、アルミホイルを外して光に当てて行こうかと思います。

コメント

竹本さんこんにちは

さてさて、出身地が小松とは聞いていたのですが、その小松がトマトの産地とは初めて知りました。なぜなんでしょうね。想像すると夏に雨が少なければ裂果が少ないということなんでしょうか。

それと、小さい時に食べたものに慣れて好きになるということも多いとは思うのですが、逆に好きでなくなることも多いのでは。私は小学生半ばから宮城県塩釜市に住んでいましたが、そこはマグロ漁業が盛んなところでしたので、食べ過ぎてマグロを好きではなくなりサーモンの方がはるかに好きです。

そしてそして「とんねこ」なるもの、東北大にそういうサークルもあったんですね! そこに所属とは素晴らしいことです。

うちのネコは家の近くの動物病院で保護ネコを配布する活動をしていまして、そこで貰ったものです。常にくっついてくるネコですが、夜にひたすらコードをかじる悪さをします。名前はネコリー→ウンチタレ→エリザベート→ネコ助→ワンキャット→ドウブツ、と改名しています。まあ、本人認識しているのかいないのか......

うちのネコは家の近くの動物病院で保護ネコを配布する活動をしていまして、そこで貰ったものです。常にくっついてくるネコですが、夜にひたすらコードをかじる悪さをします。名前はネコリー→ウンチタレ→エリザベート→ネコ助→ワンキャット→ドウブツ、と改名しています。まあ、本人認識しているのかいないのか......

さてと、本題ですが今年の受講生最初の記事で、スタートがいいですね!

日付、気温などの記載、写真もいい感じです。昨年の記事を参考にしていることも良いことです。それとリンクもしっかりしていて、ブログ的な書き方もよく分かっているようですね。

配布物と種子の様子から始まっています。植物はいずれもアブラナ科です。ブロッコリーやアスパラ菜は花芽形成まで行ってラストですので、少しばかりハードルが高いのですが頑張りましょう。その分、ちょい辛ミックスを随時収穫して楽しみましょう。

種子写真、カイワレダイコンの種が大きめで、だからこそ大きなスプラウト収穫に至ることをよく気が付きました。

発芽準備もこちらが示唆した通りでありがたいことです。最初の播き数も適正だと思います。

ちょい辛ミックスの50粒は多いですが、まあいいでしょう。

水やりは土が湿っていれば、確かに種子が動かないように霧吹きもいいのですが、発芽したらしっかり大量に与えてください。こちらが言わないうちから鉢受けを用意してくれているのもポイント高いです。

だがしかーーーし、もはや詰んでいる状況なのが一目瞭然です!!!

コメント遅かったかもしれませんが、肥料の状況が致命的ですね。

お渡しした土はある程度(一ヵ月保つくらいには)肥料分が入っています。多少なら最初から肥料を与えてもいいのですが、この鉢に一掴みでは全然多すぎになります。植物の根は、その高い浸透圧によってやられてしまいます。ナメクジに塩のような状況ですね。発芽ステージはそれでも吸水できるのですが、いずれ根がダメです。

悪いことにこの肥料は追肥用の即効性化成肥料ですので、直ぐに溶けてなくなるものではないのですが、わりとガツンと効いてしまいます。この辺りの肥料の話はいずれすると思います。

とにかくまだ早い段階ですから、当研究室に来られる時に新しく土や肥料をお渡ししますのでリカバリーしましょう。仙台は今週からまた寒くなってしまいますが、まだ間に合います。

カイワレダイコンは非常に工夫があっていいですね。

しかし「激落ち君」...... 試験前のゲンかつぎに使えるものです。日本には古来から「厄の身代わり」という考えがありますので、試験がうまくいくかと思います。

さてしかし、ここで使えるかというと...... 若干の穴を開けるという工夫は良いのですが、基本このスポンジは独立気泡っぽくて吸水性はそれほどありません。つまり根が入れないですし、水の供給も少ないと思います。

まあここまで来たらトライしましょう。

最初の遮光はいいのですが、その遮光を取り払うのはもっともっと後の話です!!

子葉の下(胚軸といいます)が長~く伸びて、10cm程度になってから光に当てて下さい! そうしないと非常に短いままで食べるところが少なくなります。繰り返しですが今は遮光を続けて下さい(時折見ないと乾きやカビが分かりませんが)。

もう一つ、カイワレダイコンの種子密度が低すぎて、真っすぐ上に立ち上がらないかもしれません。もう少し種子が多いほうがうまく行きますね。

さて、いくつかのコメント事項についてのレスポンスと記事を期待しています。

ではまた

ラボスタッフ・オガタ