コカブの生長(31日目~80日目)、実食!!!(経:林瑞紀)

2022年1月18日 (火)

こんにちは!

最初の写真は七草粥ならぬ一草粥です。

1月7日は七草の日なので本当は七草粥を食べる日ですが、せっかく自分で育てたコカブがあるのでコカブの葉をふんだんに使った一草粥を作りました。

七草には「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、これぞ七草」という詠み人知らずの有名な古歌があり、私もよく耳にしていたのですが、すずながカブのことだったということは今年初めて知りました。カブとは違う、すずなという植物があると思っていたので驚きです。

一草粥の味は素朴な味で、あまりカブの葉の味はしませんでしたがとてもほっこりしました。おいしかったです。

今回はコカブの生長と収穫後について報告します!よろしくお願いします!

目次

1.コカブの生長(31日目~80日目)

2.コカブ収獲、観察

3.コカブ実食!!!

4.最後に

1.コカブの生長(31日目~80日目)

【11月5日 (栽培31日目) 8:00 気温:11℃ 湿度:75% 天気:晴れ】

【11月10日 (栽培36日目) 8:30 気温:15℃ 湿度:74% 天気:曇り】

【11月15日 (栽培41日目) 8:00 気温:11℃ 湿度:71% 天気:晴れ】

【11月20日 (栽培46日目) 7:30 気温:10℃ 湿度:71% 天気:晴れ】

白い実が見えるようになってきました。

【11月25日 (栽培51日目) 8:00 気温:6℃ 湿度:69% 天気:曇り】

【11月30日 (栽培56日目) 8:00 気温:4℃ 湿度:69% 天気:晴れ】

【12月5日 (栽培61日目) 8:00 気温:3℃ 湿度:67% 天気:晴れ】

【12月10日 (栽培66日目) 8:00 気温:3℃ 湿度:65% 天気:曇り】

右側の実の大きさが約4cmとなり、採れごろになったので右側だけ収穫しました。もう1つのコカブはまだ小さいのでもう少し様子を見ることにしました。

【12月24日 (栽培80日目) 8:00 気温:3℃ 湿度:65% 天気:曇り】

様子を見ていたコカブも約4cmの実になったので、片方のコカブから14日遅れて収穫しました。

2.コカブ収獲、観察

・12月10日

実の横の大きさは3.7cm、縦の大きさは3.5cmになりました。

葉の端から端までの大きさは37cmと、実の大きさに対してはとても大きく、生き生きとした葉がついています。

・12月24日

実の横の大きさが3.5cm、縦の大きさが3.2cmになりました。+2週間ほどで10日に収穫したものと同じくらいの大きさになりました。

同じ日に播種したのに生長に差が出たのは、間引きの有無に原因があると考えています。播種するとき、土に2つ穴をあけ、それぞれの穴に2つずつ種を入れました。10日に収穫したコカブはもともと1つしか芽が出なかったのに対し、24日に収穫したコカブは同じところから2つ芽が出ました。途中で間引きはしましたが、それまで栄養を2本のコカブで分け合っていたため生長に差がでる結果となりました。

次に葉の数を数えてみました。

10日に収穫したコカブの葉の数は20枚、24日に収穫したコカブの葉の数は20枚とどちらも同じ枚数になりました。どちらも同じ成長度合いの時に収穫できたようです。

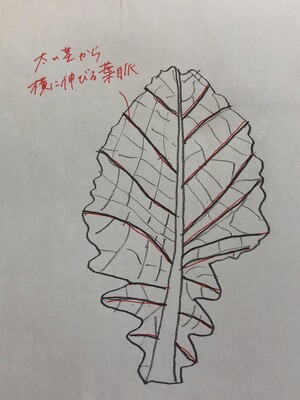

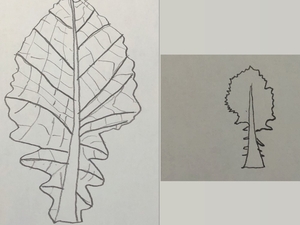

最後にコカブの葉と茎の断面と実の断面をスケッチしました。

まずコカブの葉です。スケッチしていて、葉脈が山東菜に似ているということと、山東菜に比べると真ん中の太い茎から横に伸びる葉脈がくっきりしていると感じました。

また、外側にある大きい葉と真ん中にある小さい葉も比べると、外側の葉はギザギザに丸みを帯びている形ですが、真ん中の葉はギザギザしている印象を受けます。

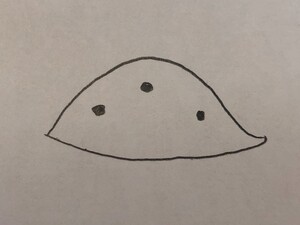

次は茎の断面のスケッチです。

肉眼ではっきり見えたのは3つの維管束でした。

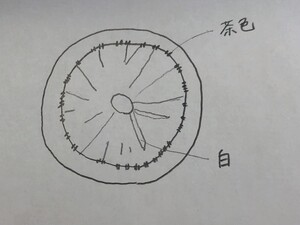

最後に実の断面をスケッチしました。

スケッチするまではただの白い塊だと思っていましたが、よく見ると皮のすぐ近くに茶色のつぶつぶが輪状に並んでいました。そしてそこから中心に向かって白い繊維のようなものも見えました。この正体はよくわからなかったのでこれからも情報を探していきたいと思います。

今回もスケッチすることで新たな発見ができました!

3.コカブ実食!!!

実と茎の部分は漬物にして食べました。実は甘みがあり、茎は少し苦味がありおいしかったです。

葉の部分は冒頭で紹介した通りお粥に入れたのと、もう1品、おにぎりにして食べました。

刻んだコカブの葉と梅干とおかかを醤油とみりんで炒めてごはんに混ぜました。香ばしい風味となり、初めて体験するおにぎりの具だったのですぐ食べ終わりました。とてもおいしかったです。

4.最後に

コカブの生長を振り返って、葉がこんなに生い茂ることに1番驚きました。11月の上旬と比べると収穫時には葉の大きさも倍以上になり葉の張り具合も高まっていました。小さい実からたくさんの葉が出ていて、これは根菜ではなく葉物野菜ではないかと思うくらいでした。そして、白い実が土から浮き出て見えた時はとても嬉しくなりました。また収穫の喜びを味わうことができて良かったです。

今回は以上です!ありがとうございました!(1947字)

コメント

経済学部・林さん

50日間の生育を見ると、何がどのように変化したのか理解できたのではないかと思います。ある種の振り返りとしてこうした取組をした受講生もいたかと思います。もちろん、生育は順調なのでよいとしても「定期的な報告」という、この展開ゼミが大事にしているポイントが欠けている点は残念です。他の講義等があると言うことはあるにせよ、12月か、1月に途中経過があればよかったのだと思います。

何をしようかと考えているうちに時が過ぎたのかも知れないですが、この講義をきっかけにして、自分でリズムを作って定期的に何かを行うということを身につけてもらいたいです。

11月中にはカブの肥大が観察できているので、栽培すること、また、観察するポイントという意味ではよい感覚で栽培ができているのだと思います。是非、ここで身につけたことを他の講義等に反映して下さい。最後の食レポも食べるだけに終わってないこともよいことです。カブの葉っぱが旺盛に育っているのをよく見ています。最近のカブ、ダイコンなどは葉っぱが切られていることが多いので、こうしたものを見る機会が少ないかも知れないですが、スーパーで気にかけるようにして下さい。さて、今週末の金曜日は最終報告の〆切です。しっかりとまとめて下さい。楽しみにしております。

わたなべしるす