| 当研究室の主な研究テーマ |

| (1) ミトコンドリア機能と筋萎縮に関する研究 (2) 紫外線・放射線応答に関する研究 (3) 植物の生殖成長と温度ストレスに関する研究 (4) 宇宙環境を利用した研究 (5) 宇宙での生命維持機構の解明に向けた、超小型衛星Tohoku Univ. Biosatellite Cube (TU BioCube)の開発 |

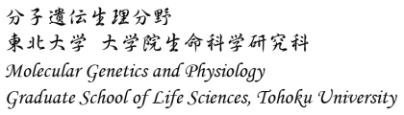

| (1) ミトコンドリア機能と筋萎縮に関する研究

寝たきりや宇宙での長期滞在によって筋肉が萎縮することが知られています。また、加齢や疾患に伴うミトコンドリア障害によっても、筋肉の萎縮や崩壊が生じることが知られています。しかしこのような筋萎縮が引き起こされるメカニズムは解明されていません。そこでモデル生物である線虫を用い、筋萎縮のメカニズム解明に挑んでいます。 |

|

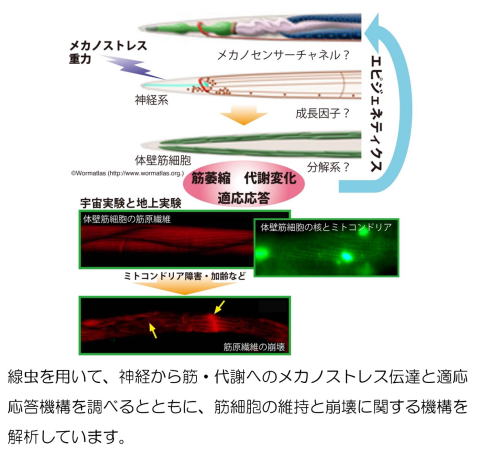

| (2) 紫外線・放射線応答に関する研究

植物は太陽光に含まれる紫外線や可視光によって受ける障害を巧みに修復して生命を営んでいます。このような光による傷害と修復の機構、植物特有の光環境適応戦略機構を分子、細胞、個体レベルで理解・解明することを目的に、イネ(アジア、アフリカ、インド等のイネ品種や野生イネ)、シロイヌナズナ、ゼニゴケ等、様々な材料を用いて研究を行っています。特に現在は、①紫外線UVBによって誘発されるDNA損傷を修復する酵素で、UVB耐性に必須であるCPD光回復酵素の発現、細胞内局在メカニズム、②UVB光受容体UVR8の機能とその制御機構、③核、葉緑体、ミトコンドリアのオルガネラレベルでの紫外線適応戦略機構などを中心に研究を展開しています。(プレスリリースへのリンク)。 |

|

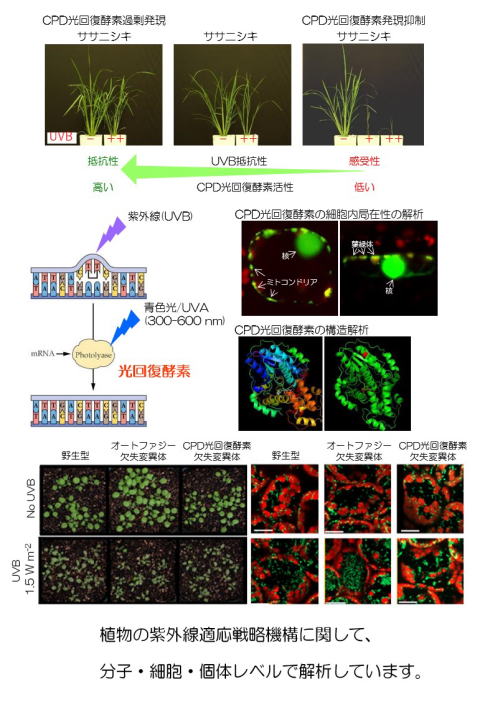

| (3) 植物の生殖生長と温度ストレスに関する研究

近年、地球規模での気温上昇により、コムギ、オオムギ、トウモロコシ等の主要穀物の生産量の減少が危惧されています。また、温暖化は気温上昇のみならず、局所的には気温低下も生じさせ、国内では10年に一度のイネの大冷害の被害が報告されています。植物は広く、花粉形成から受精に至る生殖期が温度ストレスに最も脆弱であり、コムギ・オオムギの高温障害、イネの低温障害のいずれにおいても、雄性不稔(花粉ができなくなる)が生じ、作物生産に対し壊滅的な被害をもたらしてきました。 |

|

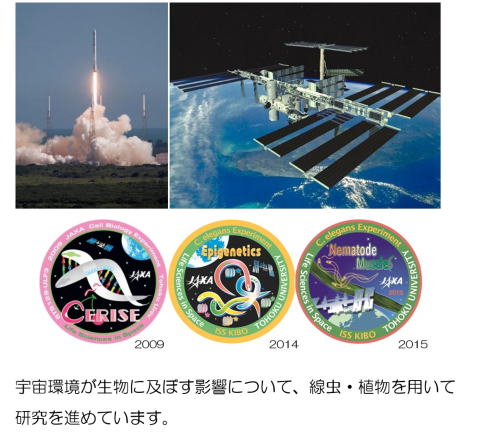

| (4) 宇宙環境を利用した研究

宇宙の微小重力や高放射線環境など特殊な環境における生物影響・応答について、線虫と植物を用いて研究をすすめています。2009年にスペースシャトルアトランティスSTS129で打上げ、その後、宇宙ステーション「きぼう実験棟」で培養した線虫のRNAiや筋肉に及ぼす影響などの解析を進めています。また、同じく線虫を用いて宇宙環境における継世代の影響、特に、エピジェネティックな変化についての研究にも取組んでいます(JAXAのページへのリンク)。 |

|

| また、宇宙環境によって植物に生じる障害、その修復と適応機構を明らかにするための宇宙実験が進められています(JAXAのページへのリンク) |

2023 2023 |

| (5) 宇宙での生命維持機構の解明に向けた、超小型衛星Tohoku Univ. Biosatellite Cube (TU BioCube)の開発 (HPへのリンク)

「超小型CubeSat衛星規格」に基づいた汎用Unit(1U)を単位とする生命維持装置を備えた宇宙放射線曝露環境実験ユニット、「Tohoku Univ. Biosatellite Cube [TU BioCube]」を、現在、工学・理学と連携した学際共同研究により開発しています(東北大学研究プロジェクト「新領域創成のための挑戦研究デユオ」)(プレスリリースへのリンク)。TU BioCubeは、生きた生物試料を材料に、微小重力、高放射線・高太陽光といった宇宙環境の生物影響を的確に評価できる装置です。この開発は、近い将来地球外環境での居住を目指す人類の生活基盤として必要不可欠な宇宙居住科学のパイオニア的研究を大学規模でも可能とするものです。 |

|