ほうれん草を作ろう その1(種)(工:柳澤暢孝)

2023年10月 6日 (金)

(目次)

↑試しに目次を作ってみたのですが、多分うまく機能していません...。とりあえず投稿はします。

自己紹介

こんばんは、初めまして。

工学部電気情報物理工学科1年の柳澤暢孝です。

報道部、放送研究部、鉄道研究会に所属しています。正直とても忙しいですが、それはそれで楽しいです。

趣味は模型工作、旅行、カメラが主です。

それぞれの趣味について、少し近況を書いてみます。

まず模型工作ですが、僕は中2の時から、プラ板で鉄道模型を作る趣味を続けています。今は東武鉄道30000系という車両を作っています。

次に旅行ですが、今年の夏は北陸と四国に行きました。写真は予讃線の列車から見えた瀬戸内海です。大学のうちに47都道府県に全部行く、という目標があるんですが、達成できるかはわかりません...。

カメラですが、報道部で使ったり、旅行で使ったりしています。PENTAXのK-5というカメラを持っていて、いつも35mmのレンズを付けて使っています。

他にも料理をしたり、パソコンで遊んだりしてます。

野菜栽培についても、前からなんとなく自分で植物を育ててみたいと思っていたので、このような授業を受けられてよかったです。育てるのはこれからだけど...

ほうれん草について

そろそろ野菜栽培の話をします。

僕が栽培に選んだのは、ほうれん草です。

「渡辺採種場」という会社が販売している「朝霧」という品種のものです。

なんかかっこいいですね。

料理するとき、いろいろな料理に使えそうなのでほうれん草にしました。先生方のお話を聞いていると、ほうれん草を育てるときにはどうも光のあて加減が難しいようです。気を付けなければ...

写真は先月作ったほうれん草の炒め物です。

栽培セット

10/5(昨日)に栽培セットの受け取りと説明を受けたのですが、その時受けとった栽培セットを紹介しておきます。

種はまずシャーレに植え、種が発芽した後は、植木鉢に移して育てるようです。

左下にあるプラの網は、植木鉢の底に敷いておくもののようです。これがあれば、土を漏れ出させず、かつ水を出すことができます。

あとは土や肥料など必須なグッズもあります。

名札もありますが、まだ名前が思いつかないので使いません。

シャーレに種まき

さて、早速栽培を始めていきましょう。

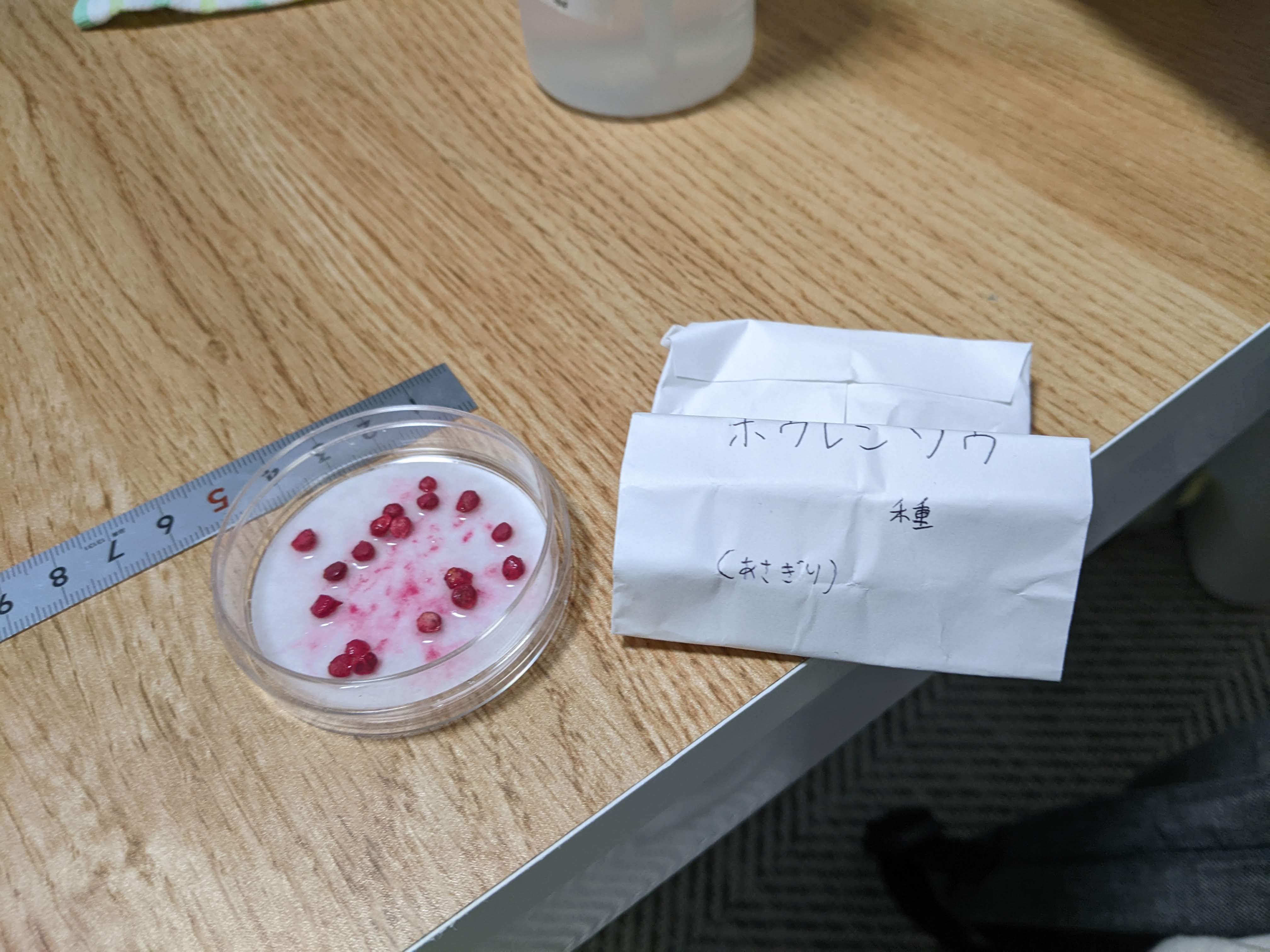

ほうれん草の種を観察してみました。大体どの個体も、直径3~5mmのようです。着色されて赤くなっています。

昨日の夜になりますが、シャーレに種を植えました。わかりづらいですが、種が18個あります。

敷いてある紙が水にぬれているので、赤色が紙ににじんでいます。

今日の夜の時点で、特に動きはありません。

「暖かくて光があまり当たらない所」が家にあまりないので悩みましたが、ちゃぶ台の横の棚に置いておくことにしました。

とりあえずは水が乾かないよう気を付けたいと思います。模型用に洗瓶を買ってあったので、それをじょうろ代わりに使ってみます。

今回の記事は以上です。閲覧ありがとうございました。

これからもよろしくお願いします。

コメント

柳澤さんこんにちは

さっそくの投稿、ありがとうございます!

これから投稿を重ねていくのはかなり大変なことなのですが、先ずは幸先のいいスタートですね。どうでもいいことですが、長嶋監督は「セリーグ開幕から20勝10敗のロケットスタート」を目標にしていたようです。

まあ大変といっても、最初のミーティングでお話しした通り、このゼミは必ず将来役に立ちます! ウェブに定期的に投稿は現代人の必須項目といっても過言ではありません。柳澤さんがもしもインフルエンサーになったとすれば、ここの研究室は「奴はワシが育てた」と言って自慢します。

さて、自己紹介の趣味について色々書きたいことはありますが、先ずは主題である栽培についてコメントします。

ミーティングから直ぐに行動を開始したのはとても良いことです。単にレスポンスが良いというだけではなく、日一日と気温が低下していますので、栽培開始は焦眉の急なのです。今の1日は冬場の10日以上に相当します。

栽培開始の提示の仕方は、過去記事を参考にされたのでしょうか? 器具用具の写真や説明がありますね。これは論文でいうところのマテリアルアンドメソッドですね。きちんとしています。提示した種子についても、内容と計測が含まれており、いいですね。

朝霧という品種名のホウレンソウ...... なんというか駆逐艦の名前のようでカッコいいものです。

ちなみにこの赤い色素はわざと種苗会社がまぶして付けてあるものです。その理由は、殺菌剤が種子に付けられていることを明示するためです。分からないままうっかり種子を食べたり、またはスプラウトにしてしまったりを防ぐためですね。殺菌剤というと心配する人がいますが、ほとんどの殺菌剤は土壌中で10日ほどで分解されるので、収穫時に心配することはありません。それよりもホウレンソウは栽培初期に立ち枯れ病に弱く、それを殺菌剤で防ぐことが重要であり、種苗会社は親切にもまぶしているんです。

お渡ししたペトリ皿にきれいに播種されています。種子と種子との間隔もいい感じです。あまり間隔が狭いと、観察や移し替えに不便です。気になったのはお渡した種子全てを使い切ったのでしょうか? そうだとするとチャレンジャーというか、失敗した時のリトライを全く考えない潔さです。撃ちてし止まん、ですね。

水分量について、これは毎年失敗する人が多い項目です。多過ぎて種子が水没すると腐敗しますし、少なすぎると油断して乾燥し、枯れます。だいたい種子の半分が水に浸かる位がちょうどいいのですが、柳澤さんはそれを守っていますね。ちなみにそういった注意を要する項目をこちらでも心配しますので、提示する写真に時折クローズアップを付け加えて頂けるとありがたく思います。

写真といえば、メジャーを添える(客観的に大きさを提示する)ことと、それから植物体について基本的には真上か真横から撮るのが本式です。論文ではあまり斜め方向から撮影したものは使いません。ただし、投稿を見ている読者に対しては斜め方向からの写真の方が分かりやすい場合も多く、適宜使い分けて下さい。

ペトリ皿の置き場も適切です。

ただし、提示として「暖かい」「暗い」は主観的なものです。意味あいは充分伝わりますが。そのため、できれば100均で温度計を買ってきて具体的な温度で提示した方がいいですね。来年以降のゼミ受講生にとってその方が親切です。なぜなら今年は10月として異常なほど気温が高く、これからの栽培にとって有利なのですが、来年以降は分かりません。現に昨年は平年よりも気温が低めだったように思います。

ちなみに主観的な暖かい寒いは個人による差が激しくて、例年の受講生で部屋温度が15℃の人もいれば25℃の人もいました。傾向として、北から仙台にやってきた人は部屋温度を高くして、南からやってきた人は低くしている(あまり暖房をつけない)ように思います。面白いですね。

明るさ(照度)は測定が難しいことです。工学部の電気系であれば、CdSやフォトダイオードを買ってきて、なんて期待しますが...... それよりも昨今のスマホではなんと照度を測れるものがあるらしいので使えたらいいですね。

さて、暖かく暗いところを置き場にした理由は何でしょうか? 種子袋に「発芽適温」が書いてあるので参考にされたのでしょうか。それは非常にいいことです。そして暗いところとは...... もしかしてホウレンソウが「嫌光性種子」であることを理解していたからでしょうか。

種子の発芽条件は水と温度と酸素の他に、光も含まれます。それではなぜ植物の種子には「好光性種子」と「嫌光性種子」があるのでしょうか。その答えは、植物の生存戦略に関わっています。「光がある」ということは、すなわち「他の植物に覆われていない」という意味でもあります。せっかく発芽しても他の植物に覆われていれば負けて枯れてしまいます。そうならないためには、光を感知してから発芽を開始するのが非常に合理的です。では逆に「光がない」とはどういうことでしょうか。それは「土に覆われている」という意味でもあります。土に覆われていなければ、発芽開始してからもしも乾燥に襲われた場合、あっさり干からびて枯れてしまいます。そのため嫌光性にも合理性があります。

好光性と嫌光性、まったく逆に見える性質も、そういった意味合いで見ると面白いでしょう。植物の好む性質と生育環境によってこうも生存戦略を変えるのです。もっと言えば、嫌光性種子では周囲の二酸化炭素濃度が高い方が発芽しやすいものです。それも「土に覆われた閉鎖環境の方がいい」と考えれば納得がいきます。

ホウレンソウとは逆に、ブロッコリーなどのアブラナ科、レタスなんかのキク科は好光性が多いですね。まあこの場合の光とはエネルギーではなくて情報としての作用ですから、そんなに強いものは必要ないのですが。

さて栽培の話に戻りますと、播種の次は移植ですね。根が出始めたら直ぐに移植して結構です。根毛がろ紙に貼り付くまで置いたらダメです。次の投稿では鉢に置かれた様子を期待します。

スプラウトについては、急がなくて結構です。どうせ部屋内で栽培しますので外気温はあまり関係ありません。

柳澤さんの趣味について、鉄道もカメラも旅行も、おお、こちらのジャストですね! プラ板で作られた模型も光り輝いて見えます。こういった分野で私も語り出すと止まらないのですが......青春18切符でひたすら移動したり(一日で仙台から大阪まで行ける)、東京の私鉄を見るとつい軌間を見る(私鉄は狭軌も標準軌も、広軌まである!)、乗ればこの電車の制御はVVVFかな、などと考えたりします。

カメラも立派、しかし35mmは普通過ぎる......

さてこちらの写真の一枚目は、謎の栃木レモン牛乳アイス!! 栃木レモン10%なのに無果汁とはこれいかに!

さてこちらの写真の一枚目は、謎の栃木レモン牛乳アイス!! 栃木レモン10%なのに無果汁とはこれいかに!

ラボスタッフ オガタ