ひまじのカブ栽培日誌 第1回~栽培開始~(工:田中大翔)

2023年10月10日 (火)

自己紹介

初めまして、ひまじです。果たしてこのブログにペンネームを使う意味はあるのか疑問ですが、まあ気にしないことにしましょう。

さて、まずは私の自己紹介をしていきます。私は工学部の一年で、趣味は登山、アニメやラノベなどのサブカル、お菓子作り、電子工作、木工、釣り、旅行、小説執筆......など、まあ自分でも把握しきれてません笑。それに多すぎて最近できていないものもかなりあります。でも登山に行くと旅行も兼ねられるのでお得ですよね。

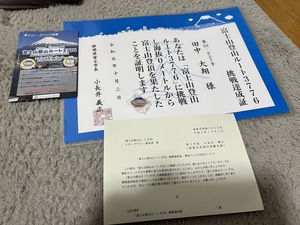

最近は夏休みに富士山に登ってきました!もちろん海抜0mから笑。富士山3776チャレンジと言ってルートが整備されているのです。下山まで含めると50kmぐらいのコースを大体3泊4日で行きますが、私たちは途中台風に見舞われ、4泊5日に......。ともかく、無事成功できてよかったです。写真は最近届いた達成証とバッチです。

栽培道具とカブの理由

さて本題に入りましょう。今回私が育てるのはカイワレ大根とカブです。そのために以下のものを用意してもらいました。

- 栽培用土

- 五号鉢

- 芽出し用シャーレ二つ(ろ紙付き)

- 鉢用の名札二枚

- 鉢底網二枚

- 固形肥料

- 種子(コカブ雪あかり、カイワレ大根)

- 透明コップ(スプラウト用)

ここでカブを選んだ理由は、収穫したときにやりがいや達成感を感じられる根菜で失敗する可能性が低いと思ったからです。昔の欧州では、ノーフォーク農業というものが行われており、その特徴は休耕という何も植えない期間がないことです。その中にカブが出てきます。このようにカブは昔から欧州のような寒い土地でも広く育てられており、ある程度冷涼な気候にも強いと思いました。

栽培開始!

カイワレ大根はまだ育てていませんが、カブの栽培を始めました。以下の写真ようにシャーレに湿らせたろ紙を敷き、種子を10粒並べました。種子は数ミリと非常に小さくこれから本当にカブができるか心配です。

大体24時間経過しました。ほぼ変化はありませんが一粒だけ黄緑の部分が増えたかなと思います。種子の入ったシャーレは段ボールの中に保管し、種子には光が当たらず、水分には触れながら空気にもしっかり触れるように水分量は適宜調整しています。

36時間経過しました。かなり発芽?してきました。一つはもう子葉らしきものが顔を覗かせています。これを見て今日中に植木鉢に植えようと決めました。種子が割れて中から子葉の茎と子葉になるものが出てきます。根らしきものは見られなかったのでこれから生えてくるのかな?さすがにそこまで待っていると子葉が完全に開きそうなので見ることはできませんが......。

大体42時間、ここで植木鉢に植えました。たった5~6時間でさらに発芽が進んでいます。

カブは根菜なのでできるだけ中心に固まるように種を植えました。

今回は初回ということで先輩方の物を参考にしながら書いてみました。これからは自分の色を出しつつ面白いものに仕上げていきたいです。カブがうまく成長することに期待して丁寧に育てていきたいと思います。よろしくお願いします。

コメント

ひまじさんこんにちは(というかペンネームの意味は無いと思います)

栽培の話から始めますが、選んだ栽培種はコカブでしたか!

確かにコカブのような根菜類は達成感があるでしょう。収穫物の大きさがはっきり分かりますし。ただし、逆に思ったような大きさにならず、がっかりする可能性もあります。まあそうなったらそうなったで、葉の部分を食べることができますから決して無駄ではありません。

ノーフォーク農業についてよく調べました(というかよく知ってました)。それ以前はムギ類の連作を避けると同時に地力を回復させるため、畑に何も作らない期間を設定せざるを得ませんでした。ここから農業技術が発展していき、豆類(クローバーなど)を利用することで何も作らない期間を無くして、同時に家畜の餌を得る方法がノーフォーク農業です。ついでにこの農法では、カブ類は冬場にも育ちますので、その時期の家畜の餌として栽培に組み入れられました。

むろん近年ではハーバー・ボッシュ法の発明による化学肥料の大量生産が可能になったため、そういったノーフォーク農業の必要がなくなり、単一作物の生産が普通になってしまいました。しかしながらごく最近では化学肥料価格の急激な高騰により、そういった植物利用の地力回復が見直されつつありますね(ちなみにハーバー・ボッシュ法は現在も改良され続けていますが、それでも何と人類のエネルギー利用の1%を費やしています)。

おまけのことですが、西洋が舞台でしかも設定時期が昔である映画やドラマを見れば、本来休耕畑あるいは豆類畑が無いとおかしいわけです。あたり一面ムギ畑はおかしいのです。ついでに言ってしまえば、驚くべきことに「畝(畑に普通にある縞状の盛り上がり)」が西洋に普及したのは何と18世紀に入ってからです。それ以前はただ単に平面の畑に種を播いていました(ミレーの落穂拾い参照)。それでは作業性も収量も悪いものでした。こういったことを知って映画を観れば面白いですね。

カブの低温耐性ですが、これはかなりのものです。元々温帯性作物は低温に強く、越冬するのが普通です。そのために低温を感受すると糖類を蓄えたり、葉を落したりといった生理的対応をします。また専門的な話ですが温帯性植物はC3植物がほとんどです。実際カブは日本では北海道のオホーツク沿岸といった冷涼地で栽培されますし、そういえば絵本「大きなカブ」はロシア民話のことです。

ただし低温に耐える(冬期でも屋外でいい)のと、大きく育つのとは別の話であり、栽培をスタートダッシュして早く大きくしましょう。

栽培用具の紹介から、実際の栽培の様子を見せていますね。水分量も適切だろうと思います。いい感じで始まっています。各栽培種によって発芽の形式も異なる(というかむちゃくちゃ異なる)のですが、カブの場合は根が伸びて根毛を出すより前に種子が割れ、子葉を見せるのですね。暗いところに置いているとのことなのであまり緑化していないのでしょうか。これがもっと明るいところでしたら、より緑化していたのかもしれません。

植木鉢に移し替えたのは、もっと早くてもよかったと思いますが、遅すぎるほどでもありません。それよりも移し替えた後の様子を早く知りたいですね。要するに播種した位置や、植木鉢に入れた土の量、乾き具合、鉢受けが有るのか無いのか、といった重要な情報を知りたいからです。

鉢の中心部に播いた...... 実際は「間引き」をしながら育てますので、あまり個体同士が近いのも良くありません。むろん鉢のあまり端に行き過ぎても、葉菜類ならいいのですがカブのような根菜類では困りものです。こういった匙加減は、カブが育った様子を想像する力にかかっています。

まあ発芽後、子葉を展開した様子を見てこちらも適宜コメントします。

さて記事もなかなか見やすいですし、文章もこなれており、いいですね。一回の記事量は多くなくともいいですので、回数(投稿頻度)に気をつけましょう(栽培状況を見て、修正する必要があれば早めにコメントするため)。

それと他の受講生の記事も見てみましょう。こちらも同じことを全員に書くのは大変で...... 例えば温度計のことなどは既に他受講生の記事コメントに書いていますので。

さあここから趣味の話、旅行や菓子作りの話も充分食い付きたいのですが、何といってもサブカルですね!! この点について是非とも細かいジャンルを聞いてみたいものです! 初めのミーティングでは確かティアムーンの話をしましたが、他には何か...... ちなみにガンダム系や銀英伝も御存じでしたら、おすすめしたい二次小説があるのですが......(手前味噌。当方は永遠の中二病、ついでに言うとハーメルンの住民なので)

電子工作もいいですね! しかしこれもロジック系やマイコン系、はたまたアナログ系か好きなジャンルが分かれます。当方はロジック系も好きですが、アナログ回路が一番好きで、最後に作ったのは親へ送った補聴器になったりします。そちらはどんなものを作るのか......(いや怪しいものなら言わなくていいのですが)

次記事も期待しています!

山形市内で見かけた本屋...... なぜ、どうして閉店時間が微妙な設定なのか!!

山形市内で見かけた本屋...... なぜ、どうして閉店時間が微妙な設定なのか!!

ラボスタッフ・オガタ