2.スプラウト~かいわれダイコン~① 7日目~10日目(宮教大:金あおい)

2018年11月 2日 (金)

今回は、かいわれダイコンのスプラウト栽培について報告します!

初めの写真では、「大きく、ぐーんと伸びるように」という願いを込めてみました☺

〇 準備物

前回述べたように、条件を複数設定して、比較しながら観察しようと思います!

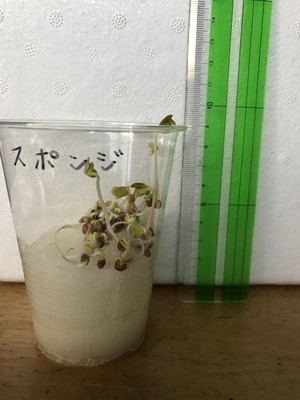

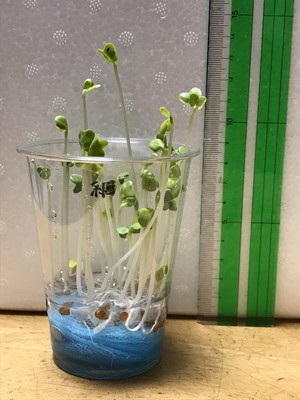

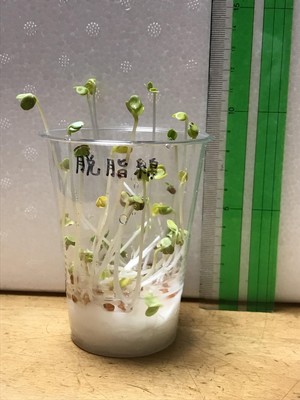

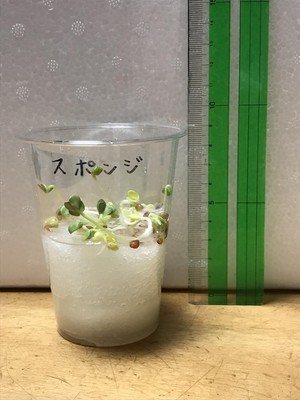

プラスチックのコップの底に敷くものを、身近にある材料で4種類準備しました。

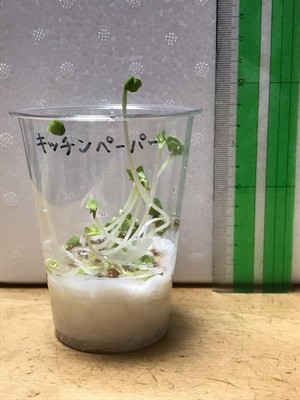

左から順に、脱脂綿、スポンジ、キッチンペーパー、青い網ネット。底に3cm程重ねて敷いています。

ここに、種を均一に50個、重ならないように広げます。水は種の半分が浸るくらい入れました。そして、1つずつコップにアルミホイルをかぶせ、4つのコップを発泡スチロール容器に入れ蓋をし、室内に置きました。

どのコップのかいわれダイコンが一番よく成長するのでしょうか。

直感としては、柔らかい脱脂綿でよく成長するのではないかと予想します。

〇 7日目

観察すると、子葉の色は黄緑色となっていました。

一番高いものの長さ(水面からの高さ)・コップの高さを超えて伸びていた本数は、それぞれ以下のようになりました。

網 :11.5cm・6本

脱脂綿 :10.5cm・7本

スポンジ : 7.5cm・1本

キッチンペーパー: 9.5cm・1本

青い網の底には、多くの根が底に伸びており、底の外側のふちに沿って根が多くみられました。

スポンジは、水が足りず、十分に種が浸っていませんでした。またスポンジは目が細かかったため根が張れるスペースが十分ではなかったと考えられます。キッチンペーパーも、水が十分ではありませんでした。また、水をかえると、キッチンペーパーの紙がとけもろくなっていました。水が不足しているコップでは、根から白くてふわふわした根毛が見られました。

今回は7日後に箱を開けましたが、もう少し早くに開け、水の量を確認し補充する必要があったと感じています。

〇 8日目

7日目に観察した後、かいわれダイコンの一部がコップの高さ以上に伸びていたため、アルミホイルを軽く上にかぶせ、発泡スチロール容器に入れました。

そのため、たった一日ですが、遮光が十分ではなく、光が入りこんでいたようで、8日目の子葉の色は、黄緑色から緑色になっていました。次回やるときは完全に遮光できるようにしたいと思います。

一番高いものの長さ(水面からの高さ)・コップの高さを超えて伸びていた本数は、それぞれ以下のようになりました。(前回と比べて±)

網 : 14cm(+2.5cm)・10本(+4本)

脱脂綿 :10.5cm(+ 0cm)・ 9本(+2本)

スポンジ : 4cm(―3.5cm)・ 0本(―1本)

キッチンペーパー: 10cm(+0.5cm)・ 1本(+0本)

〇 10日目

一番高いものの長さ(水面からの高さ)・コップの高さを超えて伸びていた本数は、それぞれ以下のようになりました。

(前回と比べて±)

網 : 14cm(+ 0cm)・24本(+14本)

脱脂綿 :10.6cm(+0.1cm)・ 9本(+ 0本)

スポンジ : 7.5cm(+4.5cm)・ 3本( 3本)

キッチンペーパー: 9cm(― 1cm)・ 1本(+ 0本)

南側のよく日光が当たるベランダに置き、光を当てることにしました。

コメント

金さんこんにちは

今回の報告もまたきっちりしたものです。

カイワレの、下敷きの違いについての実験なのですが細かいところまで行き届いています。惜しむらくはその下敷きをなぜ変えるのか、下敷きを変えて何の条件を見たいのか、その動機の部分が科学的に弱いかな、と思います。しかし世の中の実験というものはそこまで厳密ではなくラフに当たりをつけるためのものも数多くありますので、これが悪いというわけではありません。

何が行き届いているかというと、一つには変えたい条件、すなわち下敷きの材質以外の条件を同一にしようという配慮がある点です。もちろん水が最大のファクターになると見込まれますので、その水の量に最大限注意を払っていますね。

もう一つ、実験結果にはバラツキがあり、見えにくくなるものです。そのバラツキを最小限にするのが上手い実験であり、その方法を見つけるまでが苦労することが多いのです。今回、バラツキを少なくするため、種子の数を揃え、また種子の置き方も均一に整えて置かれています。当たり前のようですが、これができるのは素晴らしいことです。

写真を見て、ラベリング、遮光、いいですね。真横から撮っている写真もきれいです。不思議なのはなぜ脱脂綿が良いと予想したのでしょう。柔らかさが根を邪魔しない、ストレスがより少ないということでしょうか。

いきなり7日後なのはご愛敬です。観察は細かくていいですね。根の伸び方をよく見ています。網の性質、スポンジの性質と併せて考えていますね。更に言えばその根の透過性に着目して実験系を組むとしたらどうしたらいいでしょうか。

水のことにあわせて根毛にも言及されています。水が不足の時に根毛は発達しますので、その考察は正しいと思います。

実験なので最大限のところまで日数を引っ張るのは正しいことです。一番差がはっきり出るポイントを見極めるためにです。それを探すのも実験の醍醐味です。この場合、長さにはっきり差が出て、しかもバラツキが少ない、すなわち結果を強く主張できるのはどのタイミングだったでしょうか。8日目、つまり遮光をとく直前あたりだったかもしれません。

まあ、食べる収穫の意味では、10cm越したら食べてもいいですね。

さて、最後に褒めるべき最大のポイントがあったことを指摘します。

それは、結果のところで最大の長さを測っていますが(その時点で収穫なら平均値や中央値など出せたかもしれませんが、実験継続中なら最大長さが測定し易かったのでしょう)、それと共にコップの縁を越えた本数を書いている点です。これは非常に重要なことなのです。実験結果のデータにきっちり説得力を持たせ、何かを語るには工夫が要ります。結果をいかに明示するかが論文を書く場合の重要なポイントです。今回、何気なく併記したのだと思いますが、そういった結果を見る角度を変え、いくつかの視点から別の表示の仕方をする、このクセが付けばいいですね。一つの例えを出せば、朝ごはんを食べるのと教育効果を調べて結果を見るとした場合に、単なる平均値だけで語るのではなく、伸びる子が余計伸びるのか、底上げがなされているのか、そんな視点を持つだけでも語れるものが違ってくるでしょう。

さて、次回はミズナについても知らせて下さい。

ではまた ラボスタッフ オガタ