間引き ーハクサイ、いただきますー(経:菅原みゆき)

2018年12月 1日 (土)

こんばんは、一段と寒さが厳しくなってきました。我が家では冬支度が進んでおり、こたつを出したり厚手のコートを出したりしています。街もクリスマスの雰囲気に包まれて、季節の流れを実感。写真は先日行った東京丸の内のイルミネーションです。

前回の投稿後、ハクサイの間引きを行いました。作業が夕方になってしまい寒かったので、室内で行いました(土をこぼして少し後悔しました)。

随分生い茂ってしまいました、、、。中心の1株が少し大きく、他の4株はほぼ同じ大きさでした。一番北側に生えていたものだけ少し小さかったようにも思えますが誤差の範疇です。

周囲4株をスプーンで優しく根から掘り起こし、中心の1株だけを残しました。抜いてみたところ、かなり鉢の中で根を張っていたようです。細いけれど量はたくさん、なんだか嬉しい。

周囲4株をスプーンで優しく根から掘り起こし、中心の1株だけを残しました。抜いてみたところ、かなり鉢の中で根を張っていたようです。細いけれど量はたくさん、なんだか嬉しい。

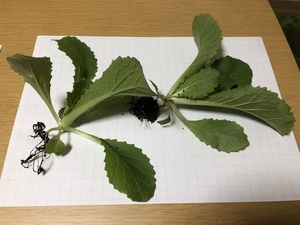

間引きではじかれた株たちです。中心寄りの葉は上を向いていて外側の葉が地面と水平に近い状態まで垂れ下がっているのが特徴です。個体によって使用の面影があるものとないものがありました。残っているものを観察すると、後から生えてきた本葉とは形が全く違うことがわかります。(子葉はハート形、本葉はしずく型)また、お店で売られている白菜に比べて色が濃すぎるなと思いました。しかし調べてみると外葉が濃い緑であることは一般的で、出荷するときには外葉を数枚外しているそうです。ネット上ではむしろ葉が黄色いことの方が問題視されていました。しかしそれは結球期以降に発生しやすいものらしいので、今後色の変化も注視していきたいと思いました。(参考サイト)

間引いた中でも1番大きかったものを1枚ずつ分解しました。1'とあるのは生え方とトライコームのないことから子葉だったと思われる葉です。全ての葉と茎はほぼ一体化していて、根元の辺りは白く艶があります。

1番大きい葉は16センチまで育っていました!育てすぎてしまったおかげでたくさん収穫(?)できたので、早速頂いてみました!

1番大きい葉は16センチまで育っていました!育てすぎてしまったおかげでたくさん収穫(?)できたので、早速頂いてみました!

鶏肉ともやしとともに、卵中華スープにして食べました!茹でたらすっかり小さくなってしまうものですね。そして茹でてみるとなぜか以前に阿部くんが記事にしていた「トライコーム」がよく見えるようになりました。鶏肉の脂のせい、、、?オガタさんがコメントで「(別の種のトライコームは)触れると手がかぶれることがある」とおっしゃっていたので、食べていいのか!?とも思いましたがもはや気にせず食べました。味も癖もほとんどなく、お鍋の白菜を連想させるような食感で、見た目は違えどやっぱり白菜なんだなぁ!と思いました。長く煮込んだせいもあり、葉も茎もとても柔らかかったです。味といい見た目といいなんとなく小松菜に近いような感じでした。ともかく成長途中ではありますが美味しくいただけてよかったです。

鶏肉ともやしとともに、卵中華スープにして食べました!茹でたらすっかり小さくなってしまうものですね。そして茹でてみるとなぜか以前に阿部くんが記事にしていた「トライコーム」がよく見えるようになりました。鶏肉の脂のせい、、、?オガタさんがコメントで「(別の種のトライコームは)触れると手がかぶれることがある」とおっしゃっていたので、食べていいのか!?とも思いましたがもはや気にせず食べました。味も癖もほとんどなく、お鍋の白菜を連想させるような食感で、見た目は違えどやっぱり白菜なんだなぁ!と思いました。長く煮込んだせいもあり、葉も茎もとても柔らかかったです。味といい見た目といいなんとなく小松菜に近いような感じでした。ともかく成長途中ではありますが美味しくいただけてよかったです。

そして選ばれしハクサイがこちら。現在葉の数は11枚、結球にはもう少しかかりそうですが、中心の葉は内向きになっているので順調そうです。土寄せと追肥も行ったので成長がますます進んでくれると嬉しいです。

そして選ばれしハクサイがこちら。現在葉の数は11枚、結球にはもう少しかかりそうですが、中心の葉は内向きになっているので順調そうです。土寄せと追肥も行ったので成長がますます進んでくれると嬉しいです。

以上、本日の報告でした。(文字数:1131字)

コメント

経済学部・菅原さん

遺伝の渡辺でございます。手短に。全体にストリー性のある報告でとてもよいですね。最初の葉っぱの色を見て、施肥も順調かと。葉っぱの縦の長さを測ったのはよいことです。一方で、横の長さ、あるいは、中肋(葉っぱの真ん中の白い部分)など、他にも測ることができると思います。これから、観察が少し落ち着くと思います。番号をつけた写真を印刷して、測ってみるとか、せっかくなので、あの写真を活かしてみては、どうでしょうか。詳細は、ラボスタッフのオガタくんからということで。

わたなべしるす

ー 追記 ー

最近は体感温度も低いですから厚手の服が必要です。何があってもこれを着れば暖かい、というものを一つでも用意すればいいですね。若い人は薄手のを重ねて着ることが多く、それはそれでお洒落ではあるのですが、仙台はそれで対応しきれません。

非常に順調な生育でいいですね。葉の色について、こちらからのコメントが必要ないくらいきちんと調べられています。もちろん、緑の濃いのが普通の状態です。ハクサイは結球すれば中が黄色いものですし、葉の中心部分は白いものです。しかし植物は葉緑体の緑で光合成をするので、緑でない部分は本来ではないですね。

葉ごとに分解して調べているのは面白いことです。そうやって並べてみると変化が分かり易いですね。

トライコームは、もちろん葉を食べる野菜であれば悪い成分があるはずもないので安心して食べられます。調理、しっかりと美味しそうな料理に仕上がっていますね。味でコマツナに近いとのことですが、コマツナとハクサイは同じアブラナ科植物なので、緑のハクサイは似た味かもしれません。どのくらい遺伝的な差異があるのか実は私も知らない(教授なら詳しいはず)のですが。

ではまた

ラボスタッフ オガタ