[8]ふあふあ一部収穫・ハツカダイコン二回目も土に...(工:吉田朱里)

2019年12月 7日 (土)

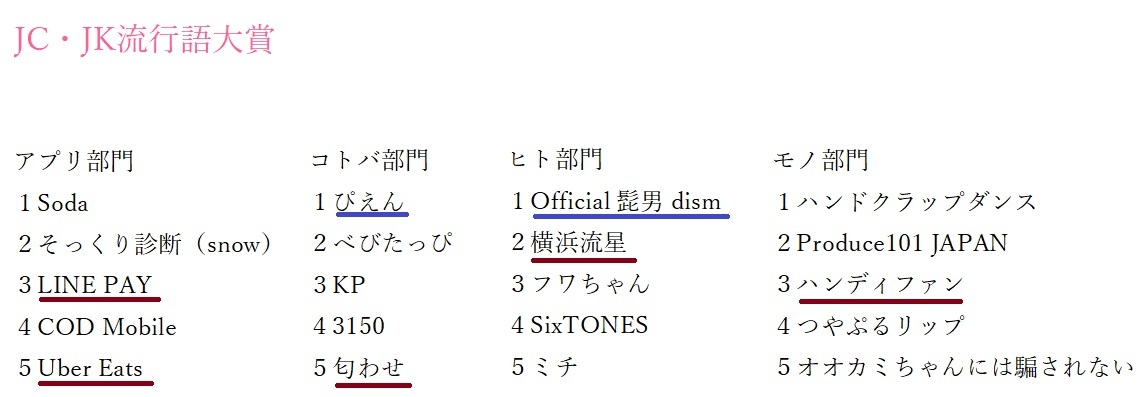

先日、JC・JK流行語なるものが発表されていました。(モデルプレスより)

たった数年違いでもほぼ知らない...いわゆるジェネレーションギャップでしょうか。赤線が知っている言葉。青線が聞いたことはあるもののあまり知らない言葉です。果たして皆さんはいくつわかりますか??

(最近野菜以外の写真も少なく、かといって出かけるのも少なく...冒頭のネタ不足ぎみです...)

「ふあふあミックス」

他の受講者の方と比べて、やや成長が遅く小さいうえに、まだもさもさとボリュームがあったため収穫を兼ねて二回目の間引きをしました。

にしても、竹本さんのちょい辛ミックスが本当にきれいで、私の中で目標になってしまっています。開始自体は6日の差ですが...間引き自体もそこまでの差はなく。こうなってくると栽培環境の差なのでしょうか。(反射板はあるもののやはり日当たりは悪いので)

それにしても我が家の紫高菜の色が薄い...

紫色の葉といえば、以前実家で多肉植物にはまり何種類か育てていました。その時にいろいろと調べたのですが、多肉植物は冬の時期にしっかりと日に当てるときれいな赤紫色に色づくということがありました。(他にも夏は縦に伸びやすく、伸びた場合は途中で切って差し木するとよいなどなど。逆に冬は伸びにくいため今思い起こすと暖かいと徒長しやすいなどこの授業につながることも多かったかもです。)

改めて調べてみるとやはり"寒さ"と"日光"が色づくのには重要なようです。(こちらのサイト参照)今の栽培場所的にも寒さはこの時期十分だとは思うので日光が問題ですね。(かといって寒すぎてもまだ小さめな私の野菜の成長が遅くなってしまいそうですし...悩みどころです。)

(実家の多肉植物たち。母に写真を送ってもらいました。)

収穫したものの一部はこのようなかんじに。

以前書いたように紫高菜の成長が遅めなので今回は一本だけです。

唐揚げとともに...(初めて唐揚げを自分で作りました!)

味は全体的に前回の苦みはだいぶ消え食べやすかったです。細かい違いは分かりにくかったのですが、紫高菜は色も薄かった分味も薄かったように感じられました。

「ハツカダイコン(一回目&二回目)」

二回目をこの時期に始めるのはある意味チャレンジとのことでしたが今のところだいぶ成功しています。ただ始めた後に心配になったのですが、2月下旬から今度はインドネシアへSAPでひと月ほど行くことになりました。その前までに収穫まで持っていけるかどうか。早く成長させたくて暖かくしたい気持ちもありますが、それで徒長させてはもともこうもないので...(最悪間に合わなければ実家に預けていくかもです。)

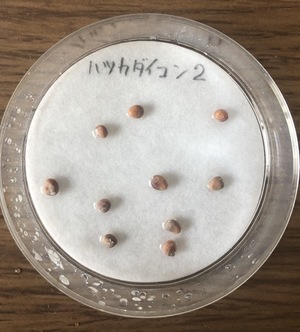

二回目スタートは11月27日13:10。

10粒の種を用意しました。寒くなってきた今全部無事発芽してくれるとは思っていませんでしたが...

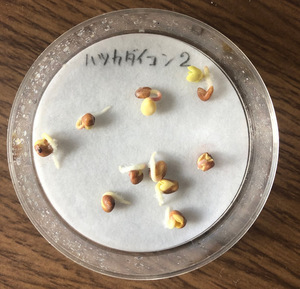

まさかの全部発芽。もともと間引き等で空いたスペースに少し植えてみようかと思っていたので急いで鉢の代わりを用意しました。使ったのはスプラウト二回目で使った外側の固いプラスチックのコップのあまりです。底に穴が開いていないので少し大きくなって安定したら早めに植え替えます。

鉢に直接移したものは5個、白いビニルテープを付けたコップへは3個、何もないコップには2個移しました。

鉢は今まで通り外へ。コップの方はまだ小さめなハツカダイコンが心配で芽が地表に出るまで室内で育てることにしました。

12/3 (7日目)、プラスチックのコップの方はしっかりと土の上まで芽を出してくれたのでこれも外に出しました。

12/6(10日目)現在、鉢に実際に植えた方はなかなか芽を出してくれません。プラスチックのコップの方も外に出してからはかなり成長が遅くなったので、鉢の方も中でゆっくりでも成長してくれていると良いのですが...様子見です。

その他

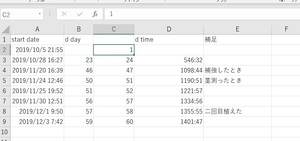

最近この結果をまとめるのにexcelも活用していたのですがなかなか機能を知らず悪戦苦闘していました。しかし友達にこういうこともできるよといくつか見せてもらい調べたところ、日付や時間の差もexcelで計算できることを知りました。その結果以下のようなものを作りました。スプラウトの比較の時には差の時間を手計算してしまっていたのでもっと早く気づけばよかったと...

前回のコメント等に関して

春播き山東菜が配合されているということは種苗会社はオールシーズン播いても大丈夫なようにこの4種を混ぜたのかもしれません

大まかに調べてみたところ、

- 高菜; 冷涼地:7月上旬-8月上旬 中間地:8月中旬-10月中旬

- 春まき山東菜;(おそらく)寒冷地:3月下旬- 中間地:3月上旬-

- 山東菜;冷涼地:7月上旬-8月上旬 中間地:8月中旬-10月中旬

- 小松菜;3月中旬‐5月下旬 9月下旬‐11月上旬

品種によっても異なるとのことなので上記の時期は確かではありませんが、早春から晩秋にかけてそれぞれのタイミングがずれていそうです。

そして今の成長の現状と比べると小松菜と丸葉山東菜がよく成長しているように見受けられます。逆に紫高菜の成長は著しく遅く、春まき山東菜もやや遅めです。栽培歴との相関性も少し出ていそうです。

植物の移動はできたら避けて下さい。それはストレスになります。

やはりストレスになってしまいますよね...一応前回以降、収穫等作業を除き観察は移動させずに行うようにし始めました。

葉の折れているのは、なるほどセロハンテープで固定というのはいい作戦ですね。維管束の全部が全部折れているのでなければ、回復することもけっこうあります。先端から枯れてきて明らかにダメになるのでなければしばらくそれで様子を見ましょう。(馬渡さんの記事より)

私の時は折れてしまったら間引きもかねてすぐに切ってしまいましたが、セロハンテープでの固定、これは今後の参考にしたいと思います!

Word等で作成したテキストをブログに貼り付ける時は、元々設定されている色味が崩れるので、右クリック→プレーンテキストで貼り付け、を利用してください。

以前、upした記事を見ていて一部文字の雰囲気が違っていたのでもしやと思っていました。当時、word→メモ帳→この編集ページ、とやってしまっていたところがあったので、最近はこのページでこまめに未公開保存。コピペでwordでカウントとしています。

(麻婆豆腐試作りました!)

材料

木綿豆腐 一丁

豚挽き肉 150g

ごま油+ラー油 適量

豆板醤(チューブ) 約10㎝

ケチャップ 適量(大匙2弱くらい)

水溶き片栗粉 様子見ながら適量

作り方

ごま油と少量のラー油を熱したフライパンに入れ肉を炒める。大体火が通ったら豆腐を入れ炒める。水分が出てきたころに豆板醤とケチャップ投入。水分がまあまあ減ったら水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。

最初はこれだけでできるのかと思っていましたが案外おいしくできますね!作り方も何となく出でしたが成功しました。

(約3543字+引用)

コメント

吉田さんこんにちは

流行語とはまた面白いですね。それもまた、移り変わる世の中の動きですね。私としては、吉田さんが幾つか知っておられる方が驚きです。

全くどうでもいいことを言いますが、敢えて古い流行語がお洒落かなあと思います。「当たり前田のクラッカー」、「あっと驚くタメゴロー」でしょうか。江戸時代の、「その手は桑名の焼き蛤」とか、「恐れ入谷の鬼子母神」とか、その辺も捨てがたいものです。

例えば、「今日までレポート5枚って超ウケルーー! あり得なくなくなくない? マジヤバいし!」と言ってくる友達に対し、「レポートは適当でも試験で頑張る、江戸の仇を長崎でとるわ!」と言い返しましょう。

さて本題、ふあふあミックスは成長速度は違っても、収穫時期がずれ込むだけで収穫に至らないことはないでしょう。さほど大きくしないうちに食べるものですから。

色付きについて、よく気が付きました。寒さと日光がキーポイントですね。

寒くなると植物はタンパク合成して成長し、光合成をしていくのが難しいと気付きます。なぜなら、温度が低いと反応速度が遅くなってしまいどのみち光合成はできません。植物はその代わり、糖分を増やして耐寒性をつけたり、他の代謝産物を増やします。特に、気温は低いとしても太陽光の細胞障害性は変わらないのでそれを防がないといけません。アントシアンはポリフェノールの一種で吸収波長のある色素です。それで細胞障害を食い止めようとしていると思われます。

ふあふあミックスの分類もよく見ましたね。

食レポは唐揚げでしょうか。最近の風潮として皆さん家でなかなか揚げ物はしない(油汚れがするとかの理由)ものですが、子供には大人気なので将来いいですね。そういえば「ノンフライヤー」的なものがありますが、揚げ物が本当にできるだろうか...... 油をスプレーで掛けて、加熱するだけとは......

さてハツカダイコンを今から始めるのもチャレンジャーです。とてもとても、ハツカでできません。まあ、ゆっくり成長するだけといえばそうなんですが、今度は2月下旬から居ないとは...... 10日程度なら対処は難しくないのですが、一ヵ月はなかなか難しいです。やってやれないことはないと思いますが。

最初の芽出しは、これまでの経験もあってしっかり行いました。初期成育を早くするため室内に置いたのも正しいことです。ただしここから外に出すならもう普通の鉢に植え替えてもいいですね。

そして簡易温室、これがうまくいけば最高です。例年ですと結構多くの人がトライするのですが、強度と密封性が足らない例が散見されます。頑張って下さい。

エクセルの使い方は、私も全く知りません。しかし理系の学生さんはこれを知らないで済まされないようなので、これを機会に慣れるのもいいですね。マクロ計算とか、グラフ作成とか、便利(らしい)ですから。

コメントに対する反応もありがとうございます!

先ずはミックスのそれぞれの品種特性をよく調べました。それぞれの品種はかなり似たものなのですがそれでも微妙に違います。低温伸張性が少し違うんですね。そして春播き山東菜はその名の通り春播きが標準です。これは秋に播けないという意味ではなく、春にも播ける、つまり花立ちが遅いという意味です。

紫高菜が他の品種よりも育ちが遅い、これは他の受講生でもそうですね。種苗会社がこれを加えてミックスにしたのはおそらくサラダにしたときの見栄えのためかと思います。

さてさて、最後はマーボー豆腐です。

もちろんこれでいいのですが、材料を極限まで減らすからには工夫が要ります。鶏ガラスープや中華だしを使わない方法では、豆板醤とトマトケチャップの配合が決め手です。豆板醤が多いと辛すぎ、少ないと味に旨味が足らずボケます。1:2くらいがいいですね。

そしてたいがいの人は後でトロミを加えますね。火加減が上手な人はそれでいいのですが、トロミが固まりになったり、混ぜ過ぎて豆腐が崩れたりすることが多いです。そうではなく豆板醤とトマトケチャップ、少量の水、そして片栗粉を「最初から混ぜておく」のです。そしてさっと加えて固まったら完成にすれば、失敗なくできます。

同じようなことなのですが、ホワイトソース作りも同様です。ホワイトソースもパスタ、グラタンなど多方面に応用ができます。これの作り方は超簡単、牛乳200ccに市販角型コンソメを1個半、そして小麦粉(薄力でも強力でもどっちでもいい)5gを「最初から混ぜておく」のです。そこからゆっくり加熱して、沸騰寸前で待てば完成です。一般レシピのように小麦粉をバターで炒めて、などすれば焦げた塊になる確率が大きいです。この方法では失敗なく、誰でもできます。唯一、コンソメの分量だけ気を付けて、少なすぎれば後で足すこともできるのですが、多すぎると味に嫌味がでて食べられなくなります。

こうした料理的なことは私も昔は全くしたことがありませんでしたが、娘のために開発します。極限まで簡単に、しかも「いかにも料理上手なように」見せかけられる技を見出し、できれば娘には大学卒業までに結婚相手を見つけてほしいとの考えですね。そこまで考えます。

ではまた、報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ