1⃣自己紹介と種観察等 1日~3日目(理・関崇秀)(理:関崇秀)

2020年10月19日 (月)

はじめに

はじめまして。東北大学理学部生物科に所属しております、関崇秀(せきたかひで)といいます。軽く自己紹介をしておきますと、埼玉県の出身で高校は県立浦和高校という男子校に通っていました。中学高校大学とずっと剣道部に所属しており、特に高校までは部活中心な生活をしていました。大学に入ってからは昆虫研究会というサークルに所属し、元々興味はあった昆虫の採集や標本作製を本格的に始めました。表題の画像はヒメギフチョウという春先に現れる虫で、毎年サークルの新歓行事として新入生と一緒に探しに行く虫でもあります。

目標設定

さて今回から記事の投稿を頑張りたいと思いますが、まずは全体を通しての目標を立てたいと思います。この展開ゼミの授業形態はとてもよくできていて、野菜の育て方や記事の書き方など工夫のしどころがたくさんあるように感じます。自分はいつも理想を高くしすぎたり、細かいところにこだわって本質を見失うことをやりがちで特にコツコツ継続してやることが得意ではありません。そんな自分が本講義を完走するのに重要なことは、効率良く手際良く作業をする事だと思います。幸いなことに過去の記事が見れるので、この講義の先輩達の記録を参考にしながら、植物の成長の予想を立ててつつ、世話をしながらも記事の構想を練っておき、実際に記事を書く時はなるべく簡潔に記事を書き、あまり時間をかけ過ぎないことを心がけたいと思います。世話の面に関しては毎日育ててる植物の写真を撮ることを決まりとしたいと思います。記事に使うかどうかに関わらず撮影することで毎日少しは観察でき、なにか気づきも得られたら良いと思います。

成長観察(1日目〜3日目)

1日目(10月11日)

さて本題の成長観察に入ります。まず、今回使う道具について。講義の開始にあたって支給された道具のリストが以下になります。

・5号鉢

・4号鉢

・プラコップ

・濾紙

・シャーレ

・土

・肥料

・野菜の種

自前で揃えた道具は以下の通りです。

・鉢植えの受け皿

・温湿度計

・キッチンペーパー

・霧吹き

次に今回育てる野菜についてです。今回自分が育てるのに選んだ植物とその種子の観察結果が以下のものです。

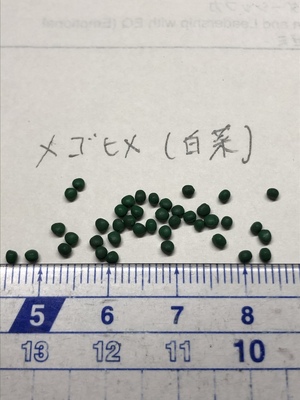

愛姫(めごひめ) B. rapa

小瀬菜大根(こせなだいこん) R. sativus

ワタナベミックス

・赤リアスからし菜 B. juncia

・からいね赤 R. sativus

・清国青菜 B. juncia

・仙台芭蕉菜 B.rapa

・ちりめん葉からし菜 B. juncia

かいわれだいこん R.sativus (スプラウト用)

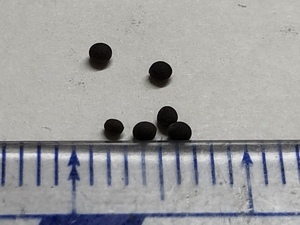

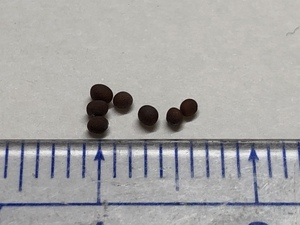

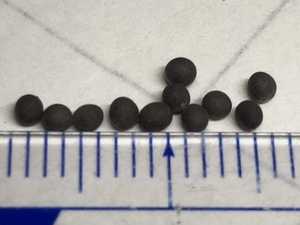

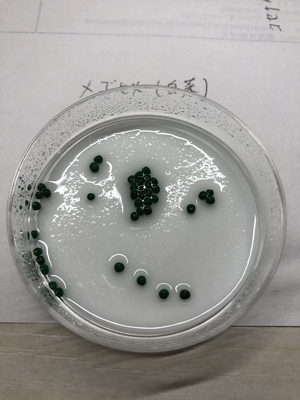

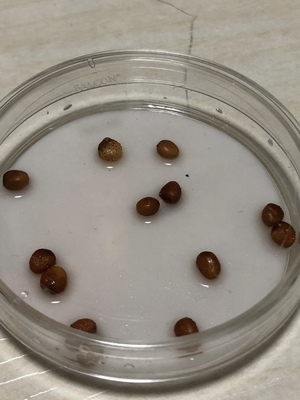

白菜の種は直径1ミリ前後の円形でとても小さく無胚乳なのが見て取れます。緑色なのは種を保護するための化学物質が塗ってあるためだそうで、本来の色ではないようです。ダイコンの種はどれも長辺が4ミリ前後、短辺が2ミリ前後の長方形や楕円形に近い形をしており他の種よりもひと回り大きく、褐色です。ワタナベミックスの種を分類してみたところ上記の画像の五つに分類できました。順番に特徴を述べると、一つ目がダイコンの種、二つ目が直径1ミリ程度の真っ黒の種、三つ目が同じく直径1ミリ程度で薄く赤みを帯びた種、四つ目が直径が1.2ミリ程度で薄く赤みを帯びた二つ目の種よりもひと回り大きな種、五つ目が直径1.5ミリ程度の真っ黒の種です。一つ目の種がダイコンであるからいね赤なのはわかりますが後のは正直よくわかりません。実際に育てて確認できれば良いなと思います。

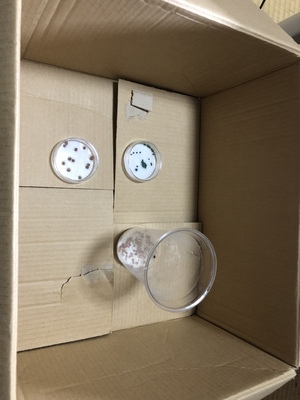

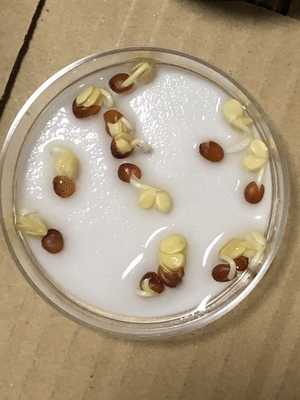

とりあえず発芽させるために愛姫と小瀬菜大根の種はシャーレに濾紙を敷いたものに、スプラウトはコップに種を入れてキッチンペーパーを敷いたものに霧吹きで水を吹きかけ、ダンボールの中に入れて押し入れに入れました。

この時の段ボール内は温度20度、湿度80%でした。雨の日だったので湿度は高めです。

2日目

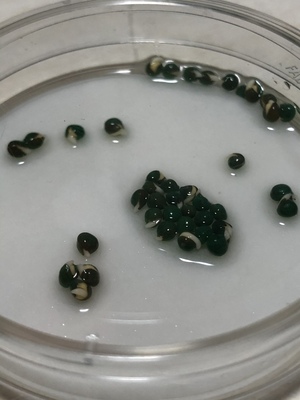

上の写真から7時間ほど経過した様子です。白菜が早くも芽を出しつつあります。

温度は20度、湿度は62%でした。

3日目

種をセットしてから約26時間経過後の様子です。全部の種の発芽が確認できました。白菜は根毛がすごいです。特に白菜については発芽させ過ぎてしまった感じです。これから急いで鉢植えに移し替えようと思います。

ちなみにこの時の温湿度は20度60%。

次回は鉢植えへの植え替えからやっていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。

コメント

関さんこんにちは

浦和高校とは、カラーが強い所を出ておられますね。男子校で、公立ほぼナンバーワンの進学校で、浪人が多くて、クイズ研究会が有名なところです。つまりは「古き良き高校」を地で行ってるのでしょう。更にそこの剣道部とはなかなかに凄い、気合いが入っています。逆に東北大が関さんの期待に応えられるものであったかな、と心配ですね。

サークルが昆虫研究会とは...... こういった方面がツボなんでしょうか。ヒメギフチョウを見つけに春先旅行とは、このあたりの近郊にヒメギフチョウがいるとは初めて知りました。しかもかなり春先(カタクリの花がある時)なんですね。

さて、報告はさすがに理学部三年、安心して見ていられます。レイアウトも綺麗です。最初の目標設定もいいですね。

何より感じたのが「論文で言うマテリアルス・アンド・メソッズ」を知っているのでしょう。それは何でも詳しく記述すればよいというものではありません。読者と共通理解のあるところは簡単にしていいのです。逆に重要部分をしっかり書き、「図表」(この場合は写真)と文章をシンクロさせなくてはいけません。クローズアップを使用してこのシンクロがいい感じになっています。

種子の観察はその通りです。まあ、ミックス種子で判別するのは難しく、またその必要はありません。芽が出て来てからでも判別しましょう。種子の大きい小さいは様々で、同じアブラナ科植物でも違うものです。そういえば作物名のところに学名が書いてありますね。なかなか調べるのは大変だったと思います。その通り、アブラナ科(ブラシカ)の中でも、いくつかに分かれていて、詳しくは言いませんが遺伝的に交雑種があったりして面白いものです。

さて、播種の様子は全くこれで良いものです。ダンボール&押し入れとのことでカイワレの伸長が図れるように遮光できるでしょうか。写真ではほんのわずか緑がかっているのもあるようなので遮光は充分にして下さい。それと必ず2日に一回は見て適宜水を追加して下さい。

他のミニハクサイは現時点で鉢への移動が終わっているでしょうか。カイワレと同じところに置いたのは、暗光性種子のため間違いではないのですが、遅れると一気に種子の栄養を消費してしまうのでタイミングは早めの方がいいですね。

では次回、鉢への移動様子からまた報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ