アボカドとタマネギ+雑な近況報告(2)(工:北川桜子)

2020年10月19日 (月)

こんにちは。トイストーリーの人形たちをほぼ揃えて持っている北川桜子です。この投稿では、前回の最後に書いたように、自分で育てているアボカドとタマネギの報告、併せて、軽く現在の授業の野菜たちの状況をまとめようと思います。

1.アボカド

1つはアボカドです。高校の卒業式の日に、お母さんにお手紙を書いたのですが、そのときに一緒にプレゼントしたナチュラルコスメブランド「RUSH」の観葉植物です。

実家に置いておくつもりであげたのに、「自分で育てなさい」と言われてしまったので仙台に持ってきました。

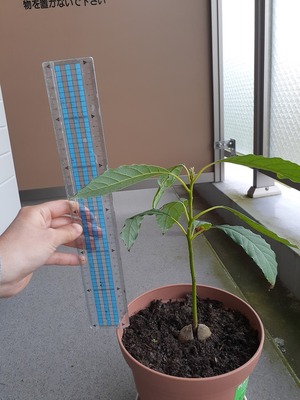

成長して、もともと入っていた鉢の中で根が回ってしまったので、青葉山のそのへんにある粘土のような土と100均のよくわからない土をブレンドして大きい鉢に植え替えました(8月くらい)。鉢を植え替えてから、枯れているわけではないのに成長が完全にストップし、1㎝も伸びていません。土が悪い気がしていますが、今更どうできるわけでもなく。一方で下の写真の1枚目のように、最近新芽が少しづつ出てきており、毎日様子見の状態が2か月以上続いています。

このアボカド、撮るのがすごく難しく、変な方向からの写真しかないのが残念です。背丈(大きさ)は20cmほどでしょうか。

2.タマネギ

タマネギはアボカドよりもストーリーがあって面白いです。

さかのぼること9月20日、ユニバーシティハウスの共用冷蔵庫からこんなものが発掘されました。

芽が伸びたタマネギ2つ...しかも黄色い!?このタマネギの所有者をユニット内で探すも見つからず、ここまで伸びてるならいっそのこと育てたい!という思いが芽生えたので、育てることにしました。

とりあえず、ペットボトルを切って、水に浸けることに。

するとあら不思議、翌日には芽が緑色になっているではありませんか!?当時私はこの色の変化が水に浸けたから、だと思って色々調べてみたのですが理由がよく分かりませんでした。しかし、先日片平キャンパスに種や鉢をもらいに行ったとき、渡辺先生が、カイワレ大根は最後、日に当てて緑にするんだよ、と教えてくださいました。

なるほど、色の変化は光によるものだったんですね。

調べてみると

【光が当たるようになってからクロロフィルが合成され始める。

発芽して光が当たらない暗い場所では、色素体はエチオプラストというクロロフィルのない状態。

光を受けると直ちにクロロフィルや光合成に必要なたんぱく質などが合成され始め、エチオプラストは葉緑体に変化。

その葉緑体にクロロフィルが含まれている。】

なるほど。分かったようで分かりませんが光を当てると黄色が緑になることが分かりました。カイワレ大根も同じ現象が起こるのかな。楽しみです。

日は経ち、どんどん伸びていくタマネギたち。2週間くらいして成長に差が出てきたので、成長しているほう(右)を"Bob"、成長が止まってきたほう(左)を"Catherine"と名付け、観察を続けることに。

この時点(10月10日)でBobは60cm弱まで伸びています。

そして、片平キャンパスに種と鉢をもらいに行ったときに、必要量以上に土をいただいて、Bobだけ土に植え替えました。それがこちら。10月19日朝の様子です。

Bobはどんどん伸び、逆にCatherineはシナシナに。もうすごく臭いです。腐っています。実の部分はブニブニしています。Catherineはそろそろ捨てようと思っています。

Bobはどんどん伸び、逆にCatherineはシナシナに。もうすごく臭いです。腐っています。実の部分はブニブニしています。Catherineはそろそろ捨てようと思っています。

Bobの先端を見ると...?

なにかができています。同じユニットに住んでいる、おじいちゃんとおばあちゃんが農家さんの子がねぎぼうずではないか、と言っていました。これがねぎぼうずであるなら、花が咲くみたいです。まだ咲かなさそうですが、咲いたら、また記事にします。

3.カイワレ大根

カイワレ大根、種を蒔いてから2.3日放置していました。中身も見ていません。植えてから3日後、10月17日に初めてアルミホイルをはがしました。そのときの様子がこちら。写真見づらくてすみません。種が割れて、黄色ものが出てきています。

そして今日10月19日。再び確認すると、こんな感じに。

伸びてる...すごい!!!!テンション上がりました。やっぱり黄色ですね。上に伸びるのがすごいですよね、種からしたら、どの方向も同じようなもので、どの方向に伸びてもいいはずなのに、しっかり上に伸びているところに植物のすごさ、おもしろさを感じました。なんとなくティッシュが乾いている気がしたので、水を少しかけました。適当に。適切な量というものの基準が全くないので、本当にバシャバシャと適当にかけました。どうなることやら。

このまま観察を続けます。

他の植物たちは朝霧以外、今日(10月19日)初めて芽を観測(観察)できました。やっと出てきてくれました。嬉しい。朝霧だけは未だに芽が出てきてません。数日後にその日までの成長と併せてまた記事にしようと思います。

前回の記事投稿後、渡辺先生から「口語体ではなく、文語体で書けるようになるとよい」、というアドバイスをいただいたので、少し意識して書きましたが、全然書けませんでした。この記事が、私の中でレポートではなく、日記のようになっている、というのがおそらく大きな原因です。文語体でありながらも自分の文章のスタイルを持った、バランスのいい文章の形を探したいです。

ではまた。さようなら。

コメント

北川さんこんにちは

ディズニーではなくピクサーのトイストーリーとは渋いですね!

さて今回の報告はのっけから展開ゼミ外の植物ですね。いや、個人的にはこういう変化球は好きですよ。しかしまあアボガドとは...... そのブランドは知らないのですが、廃棄する種から芽を出させたわけではないのですね。写真を見ると綺麗に鉢に植えられていて、良さげな感じです。しかし土が雑っ! 青葉山の土と百均のブレンド、しかも種類が分からないとは。実は鉢土というものは畑の土と違い、かなり排水性保水性を調節して作らなければならないもので、そうでなくては鉢という狭い空間で機能を保てないのです。普通には腐葉土のような有機質を多量に含ませます。おまけに、土の性質は非常に多岐に渡るのですが、中でも土壌酸性度をコントロールしなくてはなりません。詳しく言えば、日本の土は火山岩や火山灰由来のものが多く、しかも多雨のため酸性度が高いのです。諸外国では堆積岩の石灰岩がありしかも少雨のためアルカリ土壌が多いですね。

このあたりのことは言えば切りがありません。植物側でも日本古来のダイコン、あるいは花ではツツジなどは酸性に強いものです。しかし、外国由来の作物や花は酸性に強くなく、だから畑で植え付ける時に必ず石灰分を播くものです。

日本にも石灰岩があるのでは? この話も切りがありませんが、日本は「種類」だけは世界の多くの鉱物がまるで博物館のように多種存在します。あまり日本で鉱山という話を聞かないかもしれないのですが、かつて江戸時代などでは金だけではなく銀・銅の産出まで世界一、三冠王のこともありましたし、つい今から二十年前までインジウムの世界最大鉱山がありました。

私が今から大学入学するのなら、生物学以外では、材料・製錬・石油化学辺りをやってみたいですね。機械・物理・建築では正直100%卒業に辿り着けない自信があります。

さて話は戻りますが、卒業式でお手紙とかプレゼントとか、凄い話です。うちの娘では考えられません。うちの家系では、親が子供のために100%踏み台になるのが当たり前、その逆ではない、こういう感じで来ていますから。さてと、話は次にタマネギですね。タマネギは初夏に収穫し、しばらく経って休眠が終わると、自動的に芽を伸ばしてきます。冷蔵庫の中では光がないので白~黄色、しかし光で直ぐに緑化するのは、記事に書かれたメカニズムによります。これはカイワレでも同じであり、わずか一日で変わります。

さてキャサリンは残念なことに...... 案外とタマネギは丈夫で貯蔵が利きそうでいて、腐るのが早いのです。しかも腐るとその硫黄化合物から臭気が強いですね。個人的に今月自分の家の庭にタマネギを植えましたが、無事に育つことやら。

関係ないですがキャサリンは英語読みで、仏語ではカトリーヌ(おお、高級お嬢様っぽくなった)、露語ではエカテリーナ(有名どころではあの女帝エカテリーナ、もっとどうでもいいですがエカテリーナをくだけた呼び方でいうとカチューシャになります。日本の髪留めとは関係ありません)ですね。そうそう、最後の写真は正しくネギボウズですね。普通にはこんなに早くネギボウズは出ないのですが、低温から急に室温になったことと、部屋の照明で長日条件になったことで促進されたと思います。鉢に植えたからかどうかは分かりません。

本題のカイワレですが、順調に発芽して伸び始めていますね。今年は例年よりまだわずか暖かいので、伸びも速いようです。水加減がよく見えないのですが、水没したりすることなく、逆に根先が水に触っているように見て上げましょう。二日に一度は見て上げて、そして観察後はまだしっかり遮光です。鉢縁に近くなるまではそうですね。

どんな状態からでも上に伸びるのは植物の重力屈性のためです。そのメカニズムは、細胞を伸長させるホルモン、オーキシンの移動によるものとされています。高校生物基礎で出てきているのではないかと思います。しかしそこから一歩踏み込んで、オーキシンがどこの遺伝子スイッチを調節して、どのように細胞壁を作り変えさせるのか、不明のところが数多くあります。というか不明なことだらけです。どの学問でもそうですが、通説を一歩行くとすぐに壁に当たるものであり、だからこそ理系の楽しみがあります。情報分野でもそうでしょう。

今回の報告でカイワレに絞ったことは良いですね。次回は他の植物についてお願いします。時系列は必ず「何日後」なのか併記して下さい。

あ、ホウレンソウは他よりも発芽が遅めなので水切れさせないようにしながら様子見て下さい。これまた全然関係ないですが医者がいう「様子を見る」というのはほっといていいとかどうでもいいという意味ではなく、確定のために「積極的に時間を置く」という意味です。今回もそうした意味ですね。

最後に文語体というのは森鴎外とかそんなことではなく、「文章としての言葉」ということですね。話言葉というものは散漫で、言いたいことだけ羅列することになりがちです。記事を書くならば情報を整理し直し、分かりやすく、並べ直すことが必要です。そういう点でこのコメントなどは全くの反面教師ですね。まあ主文ではないので私も気合いを入れていませんが、受講生の記事を上から見ていきながら思ったことをそのまま書いているだけです。

次記事もお待ちします。

ラボスタッフ・オガタ