ベビーリーフを収穫しました!(農:川口菜月)

2020年11月 2日 (月)

こんにちは!4回目の記事になります。植物の成長がとても早いので栽培を始めてからまだ4週間ほどだということに驚いています。写真のこの子は実家で飼っている猫のしじみです。ちなみに名前の由来は体の模様です。しじみはなんと足がまっすぐに伸びるんです!そしてかわいいです♡最近はしじみに会いたいので早く冬休みになってほしいなと思っています。

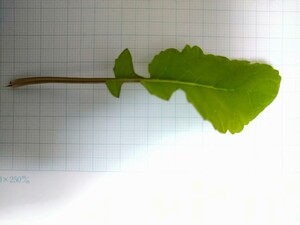

さて、今週は一枚のベビーリーフを収穫できました。長さは約10cmぐらいで市販の物に比べると葉が小さく、茎の部分が長いように思います。一枚だったのでサラダなどにせず、洗ってそのまま食べてみました。味は茎の方にいくほど大根のような辛み?風味?がしましたが大根ほど辛くはなかったです。1枚だけを食べたからか葉の部分の舌触りは少しザラザラして感じられました。結果的に食べやすいと感じました。他の葉もどんどん成長していますが、早くサラダに混ぜられるくらい収穫できるのが待ち遠しいです。ベビーリーフは見たところだと4種類ほど違う形の葉が確認できます。写真のようにカブによく似た形のものもあります。先週記事に載せた変わった形の紫色の葉は大きいものは3cmほどに成長しました。あとは双葉だと思っていた葉が実は本葉だということに昨日気づきました。写真はそれぞれ葉の形が違うベビーリーフです。最後の写真が双葉だと思っていた葉です。

カブは結局、肥料はやらずに水だけで様子を見ています。先週3、4枚目の本葉が出始め、草丈も高くなってきました。ただ、まだ茎が細いせいか倒れがちなものがいくつかあって根の張りが十分でないのではと少し心配です。水は土が乾いたらすぐにあげるようにしていたのですが、コメントで水を与えすぎると根がうまく張らないことがあるとアドバイスをいただいたので最近は水をやろうかなと思ってから1日遅らせて水をあげるように心がけています。久しぶりに記事のために撮っていた写真を見返すとずいぶん成長したなと感じさせられます。写真は10/24と11/2に撮ったものです。

カブといえばこの絵のように根っこの部分から太い茎?葉?がいっぱい出ているイメージなので写真の赤丸の部分がこれからどうなっていくのかとても気になります。もしかすると最近カブが倒れているのはもしかしてこの赤丸の部分を地面に近づけるためなのか...とも考えています。

カブといえばこの絵のように根っこの部分から太い茎?葉?がいっぱい出ているイメージなので写真の赤丸の部分がこれからどうなっていくのかとても気になります。もしかすると最近カブが倒れているのはもしかしてこの赤丸の部分を地面に近づけるためなのか...とも考えています。

三回目の記事はベビーリーフとカブについて書きました。かいわれ大根は現在、再チャレンジ中でかいわれ大根だけの観察記事を現在作成中です。今回も読んでいただきありがとうございました!

コメント

川口さんこんにちは

ネコは割と胴長で、持ち上げると伸びるものですが、そちらの「シジミ」、みょーーんと伸びすぎですね! そう言われたら足が真っすぐ伸びた状態をうちのネコでは見たことがないので、これはなかなか凄いと思いました。フェレットみたいですね。色がシジミとのこと、写真からしてよく名づけられたと思います。どうでもいいことですがシジミは今台湾シジミという外来種のため、日本のマシジミなどは圧迫されています。もっとちなみに言えば、シジミとコイが今やアメリカ五大湖で大繁殖して問題になっています。そしてさすがアメリカ、予算を数十億投下し、高圧電流作戦を展開していますがなかなか難しいようです。生物による環境汚染は問題ですね。

さて今回の報告、ベビーリーフの収穫おめでとうございます!

とてもいい感じに育ちましたね! 全体像が分からないのですが、ここからは「間引きをしながら収穫する」のか、株を残しながら「葉を適宜取って収穫する」のか選んで下さい。それは考えにもよりますし、株の元気さ、混み具合にもよります。次回報告では全体像とそのメジャーでの客観的大きさ、そして経過日数と温度の記載をお願いします。

ベビーリーフはミックス種子ですので、それぞれの種に従った形、色、そして味になると思います。全てアブラナ科植物であり味の基調は似ていますが違いもあります。どの種がどれなのか判別するのも面白いものですが、しかしそれは必須ではありません。違いがあることだけ確認すればいいでしょう。

コカブも良い感じですね。水やりの加減としてはそのくらいがいいと思います。慣れれば、なんとなく早いな、とか急いだほうがいい、とか分かってきます。これからの季節は蒸発しにくくなるのが基本ですが、植物が大きくなるにつれその葉からの蒸散が多くなることと、仙台は冬に晴れが多くて空気が乾いていますので、油断すると乾き切ることもあります。

これにも経過日数がないと分かりにくいですね。

それと最後の写真でようやく少し分かりましたが、横からのクローズアップ写真もあれば判別しやすいと思います。例年の展開ゼミはとにかく日光不足で徒長し、そのリカバーで四苦八苦するものです。この場合も少し徒長がありますね。倒れるのはそのせいです。ここで増し土か土寄せをして下さい。そのために鉢土を多めに渡しているのです。コカブはそのイラスト通り、子葉の分岐する元のあたりが肥大するものですので、その部分は土の下にあっていいところです。過去記事を見ればそのやり方や加減が分かるでしょう。

肥料はもうぼちぼちやってもいいですね。最初は安全に少し少な目に、10~20粒ずつを鉢の2~3ヵ所に置いて下さい。それと最終間引きの時期も近いですね。

ではまた、報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ