7.「地下室の手記」(文:小松澤亮晴)

2020年11月20日 (金)

1.挨拶

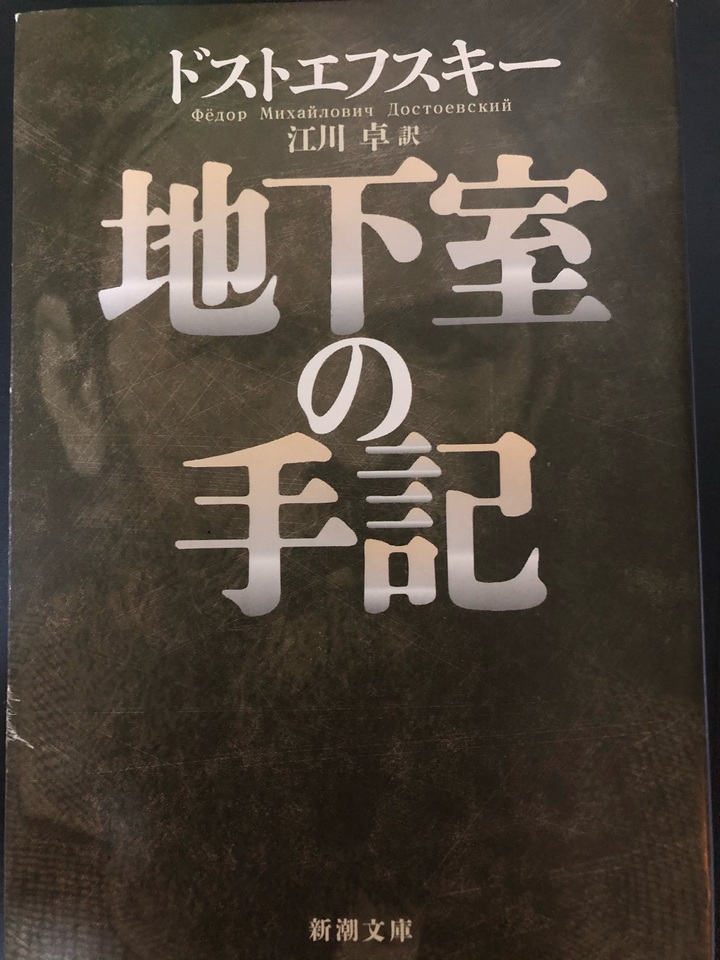

こんにちは、小松澤です。今回は世界的大作家、フョードル・ドストエフスキーの「地下室の手記」を紹介します。ドストエフスキーといえば「カラマーゾフ」、そして神がかり的な「罪と罰」が有名です。しかし去年「罪と罰」に挑戦したところ、長くて断念してしまいました。実をいうと、自分は長編作品になかなか手を付けられなくて、それで先に紹介した「変身」や「異邦人」など、短いものから読んでいくことにしたのです。読んだ長編はカミュの「ペスト」くらいでしょうか。あとは、例えば「源氏」とか「魔の山」とか、「読みたい読みたい」とは思うのですがなかなか手が付かない状況です。そこで、ドストエフスキーを読みたいと思ったときに、比較的短いのがいいだろうということで、この作品を、本当につい最近読み終えたという次第です。だらだらと話してしまいましたが、あらすじを簡潔にまとめると、主人公が地下室にこもりながら、こもる以前の地上での出来事を手記として書き綴る、というものです。構成は、前半が自己省察のようなもの、後半が地上の話というふうになっています。「罪と罰」のように殺人などの劇的展開があるというわけでもなく、最後は手記を途中で打ち切ろうというので、後味が悪い感じです。しかしアンドレ・ジッドはこの作品を「ドストエフスキーの全作品を解く鍵」と評したそうです。

~目次~

1.挨拶

2.経過観察

3.結び

2.経過観察

では、今回は小松菜と芭蕉菜を中心に見ていきます。

2枚目が小松菜「河北」、3枚目が「仙台芭蕉菜」です。29日目(11/13)になります。ぶっちゃけ、子葉だらけだったときは、自分がなんの野菜を育てているかわからなくなってしまったことも少なからずあったのですが、ここまでくると、小松菜なんかはもうすっかり見慣れた姿になってきました。芭蕉菜は見たことがないのですが、これもなんだかそれっぽい姿を見せ始めています。

そして、34日目(11/18)、施肥を行いました。写真はスマホで撮っているのですが、ピントの関係上少し全体が見えない形になってしまいました。それでも肥料の密度はわかるかと思います。あと、今までは小松菜と芭蕉菜の下の受け皿を共同で使っていましたが、葉っぱが大きくなって重なってしまうので、今更ながら別々に変えました。

ベビーリーフのほうにも施肥を行いました。そして、見てもらえる通り、この間収穫したばかりなのにもう葉っぱが立派に育っています。カイワレを思い出させる成長ぶりです。

最後に、太陽が当たる方向の影響で葉っぱが一定の方向を向いている(向いてしまっている?)写真をのっけておきます。

3.結び

以上になります。小松菜はどれくらいで収穫するのか調べたところ、もう少し大きくなってからのようですね。それよりも、とうとう中間報告が迫ってきました。2500字、自分の専門系の話ならいくらでもできるのですが、そうでないとなると、なかなか大変そうです。余裕をもって報告を完了したいですね。では、第7回の記事でした。

コメント

小松澤さんこんにちは

何とドストエフスキーとは...... 小説界のエベレスト、誰もが名を知っているがトライする人はごくわずか。そこで短編から入ったわけですね。非常に賢明だと思います。

しかしまあ、文学というものは果てしなく深いもので、ほんの短い文(例えば俳句)だけでもそのニュアンスや書き手の人格・情景が様々に読み取れるものです。こんな展開ゼミの報告一つだけでもけっこう人格が出てきますね。人間の察知能力は素晴らしく、人の表情と同じぐらい文章で人柄を見抜きます。そういうのはもちろん機械ではできません。よく小説投稿アマチュアサイトでは文の長さや形容詞率や倒置率を出してきて、類似小説を出してくる機能をもっています。しかしそんな分析なんかではとてもとても文学を測れません。

小説は人格が現れますが、その文化的背景・時代的背景が現れるのはもちろんです。それはよく知られたことでも、言語的背景にはなかなか思いが至りません。ロシア文学では、ロシア語に特徴的な完了体・不完了体を使っています。日本文学では日本語に特徴的である極度に簡素化した音節と処理速度優先のリズムに乗っ取っています。

さて今回の報告ではコマツナとバショウナの様子ですが、とてもよく育っていますね。書かれている通り、少し大きくなってくるとそれぞれの形態の違いが分かってきます。まあ、ここを力点に書くのなら、文学的な印象ではなく科学的な分析(葉の縦横比、葉の縁の形、葉の厚さ......)で書かれてもいいと思います。

今後の間引きについて、生育の様子を見てタイミングを計りましょう。これは日照にもよるのでかっちりした基準を示せず、なんとなく互いに邪魔し合ってるという雰囲気で決めて下さい。施肥については他の受講生を参考にして下さい。今回の画像で見る限り少ないかな、と思います。原則として10~20粒を株元ではなく鉢の縁2~3ヵ所に置きます。

中間報告をもう21日に出されていますね。早くから期日を認識し、済ませるのは非常に素晴らしい態度です。それは何につけても言えることで、しかも大学を出てから益々それが重要になります。こちらとしては嬉しいことですね。

ではまた栽培の記事、よろしくお願いします。

ラボスタッフ・オガタ

これはタイあたりで盛んな野菜を使った彫刻らしいです

勾当台公園のフェスタで見ました。