種の観察、播種(1日目~2日目)(経:林瑞紀)

2021年10月 8日 (金)

初めまして!経済学部1年の林瑞紀です。出身校は青森県の弘前高校です。私は小学校2年生から高校までの10年間卓球をやっていましたが、今は邦楽部に所属し津軽三味線を練習しています。今でも卓球は好きですが、それよりも和楽器弾けたらかっこいいなという思いが強くなり入部しました。

この展開ゼミ、よろしくお願いします!

目次

1.種の観察 2.播種、経過観察 3.最後に、疑問

1. 種の観察

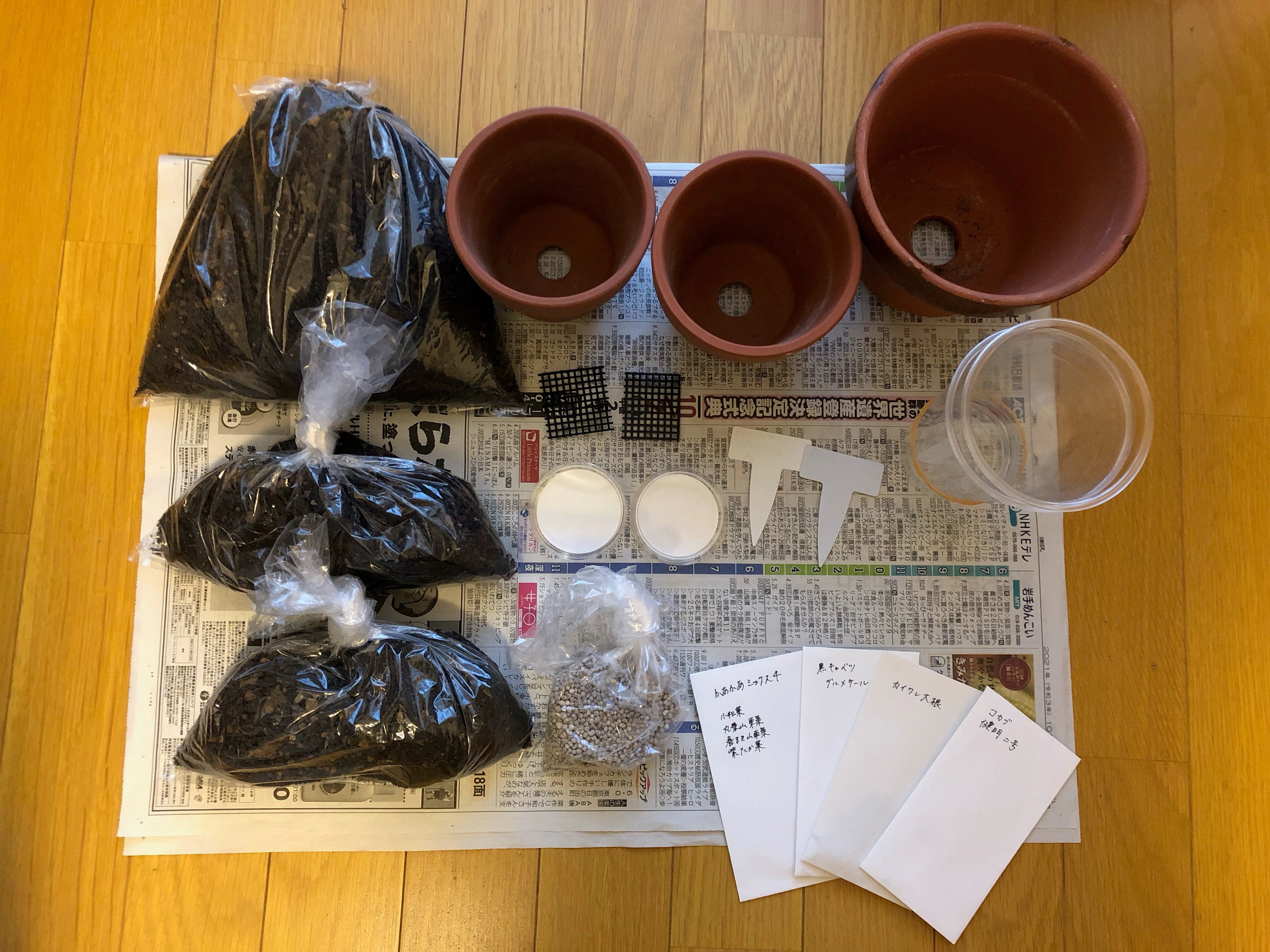

【9月30日】 土や植木鉢、種の受け取りに行ってきました。私は黒キャベツ(グルメケール)、コカブ(健明二号)、ふあふあミックス4(小松菜、丸葉山東菜、春まき山東菜、紫たか菜)、カイワレ大根の種を選びました。黒キャベツは今までに食べたことも聞いたこともなかったので育てるのが非常に楽しみです!

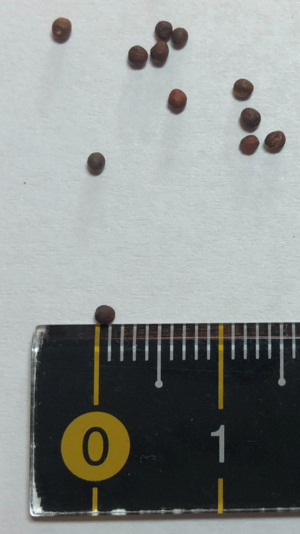

帰宅後、種の観察をしました。 ・黒キャベツ 大きさは約1~2mm。色は明るい茶色とこげ茶のものがあり、一部分が白っぽくなっていました。形はまるいものと楕円のものがあり、大きさ・色・形ともにばらつきが見られました。

大きさは約1~2mm。色は明るい茶色とこげ茶のものがあり、一部分が白っぽくなっていました。形はまるいものと楕円のものがあり、大きさ・色・形ともにばらつきが見られました。

大きさは約1mm。色はこげ茶と明るい茶色のものがあり、一部分の色が薄くなっていました。形はまるく、他の野菜の種に比べると比較的粒がそろっていました。

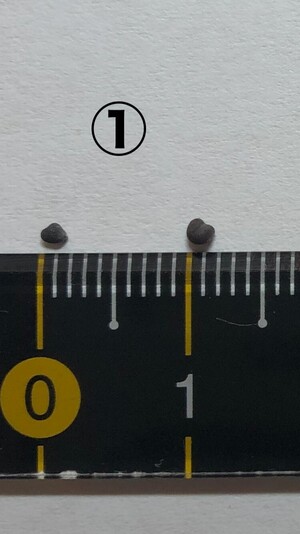

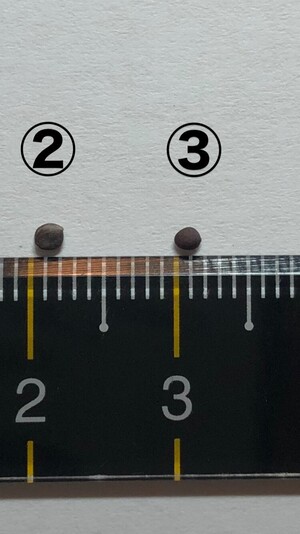

・ふあふあミックス4

大きさは約1.5~2mm。①黒い・いびつ・でこぼこ ②灰色・まるい・比較的大きい ③こげ茶・まるい・比較的小さい という3種類の種が見られました。

・カイワレ大根 大きさは約3mm。薄い茶色で先端が黒くなっていました。形は楕円で、先端が少し尖っている、平べったいという特徴が見られました。

大きさは約3mm。薄い茶色で先端が黒くなっていました。形は楕円で、先端が少し尖っている、平べったいという特徴が見られました。

4つの種の共通点として、一部分だけ色が変わっているところがありました。ここから芽が出てくるような気がします。

次は種をまいてからの様子を「黒キャベツ、コカブ、ふあふあミックス4」と「カイワレ大根」に分けて報告します!

2. 播種、経過観察

~ 黒キャベツ、コカブ、ふあふあミックス4 ~

【10月6日 (栽培1日目) 7:00 気温:21℃ 湿度:70% 天気:晴れ】 ・播種 黒キャベツは約1㎝の深さの穴を4か所、コカブは約1㎝深さの穴を2か所あけ、種をまきました。一方、ふあふあミックス4は平らな土の上に種をばらまき、土をかぶせました。種をまいたときは晴れていましたが、お昼ごろから曇ってきたため、種にしっかり日があたるか心配です。

ミックスリーフの育て方を調べたところ、濡れた新聞紙をのせ、乾いたら水をあげるとよいとあったので濡れた新聞紙をのせました。空気が届くように数か所破って穴をあけてみました。

ミックスリーフの育て方を調べたところ、濡れた新聞紙をのせ、乾いたら水をあげるとよいとあったので濡れた新聞紙をのせました。空気が届くように数か所破って穴をあけてみました。

【10月7日(栽培2日目) 6:00 気温:16℃ 湿度:88% 天気:曇り】 この日は黒キャベツとコカブとふあふあミックスの芽が出た夢で目が覚めました!しかし、残念ながらどれも変化が見られませんでした。ふあふあミックス4の植木鉢にのせた新聞紙はあまり乾いていなかったことからやはりあまり光は届いていないようです。

~ カイワレ大根 ~

植える前に種を水につけると発芽しやすいという情報を見つけたので、水につけたものと水につけなかったもので成長の様子を比較してみようと思います。

【10月5日(栽培0日目) 23:00 室温:26℃ 湿度:60%】 カイワレ大根の種を水につけました。

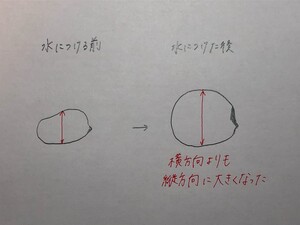

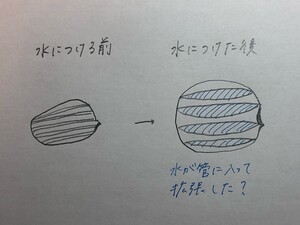

【10月6日(栽培1日目) 6:00 室温:25℃ 湿度:62%】 ・カイワレ大根の種の観察 水につけなかった種と比較して色が薄くなりました。黒ずんだ部分を右に置いたとき、横方向よりも圧倒的に縦方向に大きくなっていることに気づきました。

・カイワレ大根を植える 化粧用のコットン5枚ずつを裂いて水で湿らせ、プラスチックのコップに入れました。深さは約3.5㎝メートルです。

水につけたカイワレ大根 水につけていないカイワレ大根

水につけた種とつけていない種をそれぞれ20粒ずつ用意し、種が重ならないようにコットンの上に乗せました。そして、アルミホイルで光を遮断し、空気が入るように上部に7個の穴をあけ、光の当たらないところで保管します。

水につけたカイワレ大根 水につけていないカイワレ大根

【10月7日(栽培2日目) 6:10 室温:25℃ 湿度:63%】 ・カイワレ大根の観察 種を水につけたほうは20粒すべて芽が出ていました。先端が黒いところから芽が出ているので色が他と違うところから芽が出るという予想は当たっていました。きっとこの辺りに胚があるのだと思います。種を水につけなかったほうは20粒中5粒から芽が出ていました。発芽の時点では種を水につけておいたほうが成長が早いようです。

水につけたカイワレ大根 水につけていないカイワレ大根

3. 最後に、疑問

ここまでで疑問を抱いたことが2つありました。

1つ目は「なぜカイワレ大根の種を水につけると横方向よりも縦方向に大きくなるのか」ということです。これは私の予想ですが、横方向に水を流れる管があり、水を吸収したことでその管が拡張したからと考えてみました。今の時点ではまだ調べ切れていないので、もし何か知っている方がいたら教えてください。

2つ目は「なぜカイワレ大根の種は水につけたほうが成長が早いのか」ということです。私は吸収した水を発芽に必要なエネルギーに変えているからと予想しました。調べてみると、何もしない状態の種は休眠状態にあり、水につけることで休眠状態から覚ますことができるからだとわかりました。カイワレ大根以外の種も休眠状態にあるのでしょうか?そうなのであれば他の種も水につけたほうが成長が早いのでしょうか?この疑問も調べていつか記事に書けたらと思います。

今回は以上です!ありがとうございました!

コメント

経済学部・林さん

どの様にプレゼンをすると見やすいのか、これまでの先達のブログをたくさん見たのではないでしょうか。よく整理されています。また、種子の大きさをここは拡大した方がわかりやすいと言うレベルまでクローズアップされているのはよいことですね。写真の幅は300が一般的と話をしましたが、その幅も広くするなどもトライしてみて下さい。

気温をつけているのもこれまでのを参考にされているのでしょうか。気温を見る習慣はとても大事で、気温がもうすこし下がると生育が遅くなります。これから冬に向けての生育を観察するとき、気温に気を配るのは大事になります。だからといって、室内に入れないで下さい。外での栽培が大事です。あと、この週末で植木ばちの受け皿を手配して下さい。

発芽をする条件は小学校の理科の時間に学習したような。水と酸素と適切な温度だったと。はじめに吸水させるのは大事ですし、それを比較するというのはよいことです。比較すると言うことは、何かを実験するとき、何か処理をしたい実験区とそれをしてない対照区を設けて、比較することです。対象区である「あらかじめ水を吸わせない」ということを設定していることが大事です。意外と対照区をおくことを忘れますので。

さて、ダイズの種子が扁平と言うことによく気がつきましたね。渡辺は普段普通に見ているので、気にかけたことがなかったですが。どうなっているのか。netで調べるのもよいですが、例えば、ピンセットで種皮をのぞいてみる。たとえば、吸水して少しして、丸くなったとき。種皮も引っ張られて伸びるかも知れないですが、丸くなるのは中身の子葉が広がるから。その広がり方を見てみてはどうでしょうか。カイワレダイコンの種子が残っていれば、それでやれば大丈夫です。追加実験をしたとき、種子を取りに来て下さい。

わたなべしるす