反省と実験(理:山田和輝)

2021年12月 6日 (月)

こんにちは。

久々のブログ投稿となってしまいました。先生のブログから、社会人の締め切りに対する意識というのが垣間見れ

ました。締め切りに対する緩さというのをどうにかして解消しなければなりません。余裕度で成果も変わってく

る、と同ブログで書かれていました。課題、趣味、友達と遊ぶなど、たくさんのやるべきことがあるとどうしても

嫌なことを後回しにしてしまいます。この半年はこの悪い癖を直せるような工夫をしていきたいです。具体的には

カレンダーに記入していつでも見える位置に置いて、毎日催促させられるようなものを作っていこうかなと思いま

す。

本日の内容

1.ハクサイ実験の結果

2.屈性の実験

1.ハクサイの実験結果

実験結果を述べる前に、まずは簡単に実験の背景、仮説、実験の方法を述べたいと思います。

実験の背景

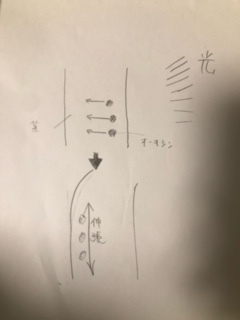

下の図をご覧ください。

上の葉に覆われている葉が上の葉をよけようと伸びていることを示す図です。これを観察中に感じ、何がこのよう

な成長のキーになっているのかを確かめるために実験を行いました。

仮説

光によるものだと第一に感じました。葉緑体を持つ葉が光を求める方向に成長するのは合理的であると感じていま

した。よって光が当たりやすい方向に伸びるのではないかと仮説を立てました。

実験方法

まずは、光の当たる角度を制限するためにアルミホイルで葉の上を覆いました。また、この曲がりながら成長する

現象が光によるものだとするためには、もとになった観察結果を同じような状況を作らなければなりません。その

観察結果では葉と葉が触れていました。だから、葉は葉同士触れたくないから下の葉がよけたという可能性もあり

ます。だから、葉と葉が触れているところを観察しました。

結果

まずは、結果の様子をご覧ください。まずは、光を制限した葉の様子です。

光を制限したにもかかわらず、あまり曲がりませんでした。実は光が入っていたのでしょうか。大学の講義で光屈

性という話を聞いたのですると思うのですが...一旦ハクサイの実験はやめにしてかいわれ大根をつかって屈性につ

いてやりたいと思います。

こちらは物理的な接触をしている葉の観察です。どちらもまっすぐ伸びていてよける様子が見れませんでした。

こちらは物理的な接触をしている葉の観察です。どちらもまっすぐ伸びていてよける様子が見れませんでした。

全体的には、なぜ葉がまがったのかわからない状態です。曲がらなかったのが、サンプル数不足によるものなの

か、実験装置的なものなのかは完全にはわかりませんでした。

2.屈性の実験

植物にはオーキシンという植物ホルモンがあり、これが植物の伸張を促します。オーキシンは光を受けると光を受

けていない方に移動します。その状態で伸張が促されるので曲がるという結果になります。

かいわれ大根をつかって光の屈性に関する実験を行いたいと思います。具体的に行う実験は次回に投稿したいと思

いますが、光照射時間と曲がり具合の実験について行いたいと思います。

コメント

理学部・山田さん

コメントを書いているのが、16:45頃。20minくらい前にM5.0の地震がありましたが、影響はなかったでしょうか。建物、位置にもよると思いますが、研究室はそれなりに揺れたので。全国的に地震が多いようです。安全な場所などへの避難、火元の確認など気をつけてください。

渡辺が高校生をしていたのは、40年前。なので、現状を把握できていませんが、〆切を守るというのは、社会に出るととても大事なこと。そんなこともあり、〆切から逆算することが多くなります。つまり、いつがしめきり、だから、いつまでにどこまでを仕上げるというような。そんなことを考える残りの展開ゼミの時間になれば、ありがたいですね。

ハクサイという形態を取るためには、ロゼットのように広がっている葉っぱが立ち上がってくる必要があります。これまでのハクサイの生育に沿った写真を並べてみてください。どんな生長をしているのか、違ったイメージを持てないでしょうか。あるいは新たな仮説とか。そう考えると、光の影響もあるかも知れないですが、葉っぱが一定の枚数になった頃から、立ち上がってくるというように思います。遮光の影響がどのようになるのかは、例えば、全体を遮光するとか。その間にどのような生長をする。でも、遮光から解放したら、違うようになる。そんなことも考えてみてはどうでしょうか。新たな実験についても次回の報告を楽しみにしております。

わたなべしるす