ほうれん草を作ろう その2(芽)(工:柳澤暢孝)

2023年10月12日 (木)

こんにちは。柳澤です。

僕は2学期に、(この授業を含め)かなり今まで経験したことがないような授業を取っています。かたや、大きな階段教室が生徒で埋まってしまうほど多くの人と受ける、今まで縁が無かった心理学や法学の授業。かたや、生徒が僕を入れて数人しかいないような環境で、僕の好きなものづくりができる創造工学研修の授業。どの授業も、うまく言い表すことはできませんが、「大学」の授業であることを感じました。

今週までの2週間で一通り授業を受けてきたのですが、これからどうなるのかが楽しみです。

さて、ほうれん草の様子についてです。

1日ごとに、観察の様子を書いてみます。

【10/7(土)】

10時ごろに、水をやりました。

この時点では、水をあげるときに、紙が水につかる辺りを目安にしていました。

1つ、割れ目ができている種がありましたが、まだ芽は出ていませんでした。

【10/8(日)】

朝9時ごろに、水をやりました。

種に変化は見られませんでした。

【10/9(月)】

朝7時ごろと夜20時ごろに、水をやりました。

種に変化は見られませんでした。

この時点で種まきから4日が経っていたため、そろそろ芽が出てほしいな...と思っていました。

そこで、日曜日までの水やり方法では水が少ないのではないか?と考え(帰宅後は疲れて水やりを忘れていたのもありますが...)、水やりの頻度を増やしました。

【10/10(火)】

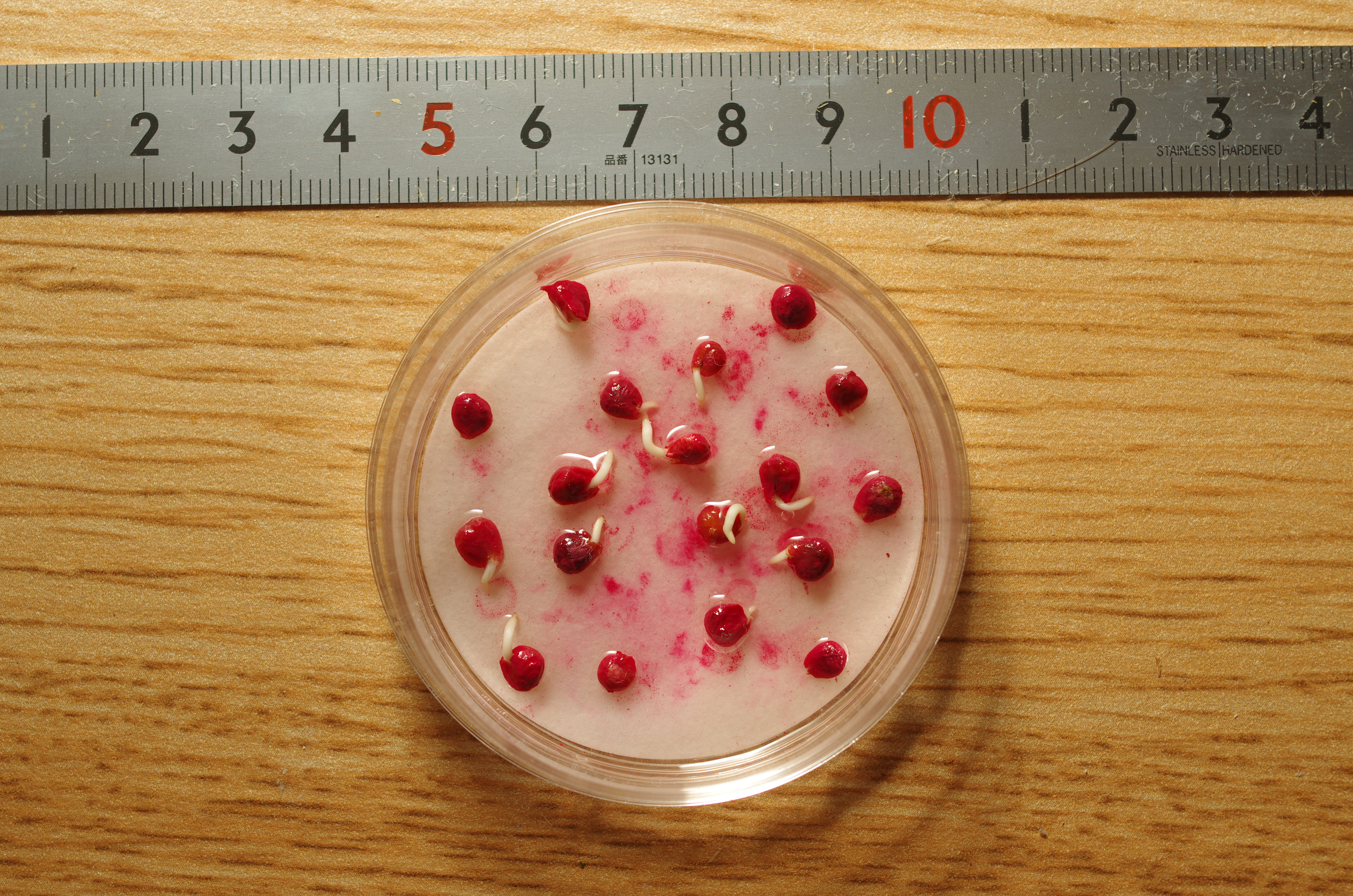

朝7時ごろに水をやろうとしたところ、18個ある種のうち5個ほどが発芽していることに気づきました。目に見えるような変化が起きたため、とても嬉しかったです。

白い芽が、1~2mmほど種から出ていました。

夜23時ごろの時点では、発芽した種は10個になっていました。

なお、この日から、カメラとストロボを使って種を真上から撮るようにしました。

【10/11(水)】

引き続き、発芽が進んでいました。発芽した種は朝8時の時点で11個、夜22時の時点で12個でした。

↑朝8時の種

↑夜22時の種

成長の進んでいるものでは、芽の大きさが4mmになっていました。

【10/12(木)】

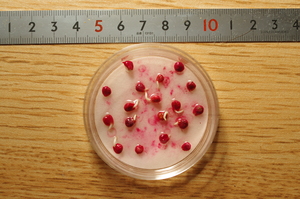

さらに発芽が進んでいました。発芽した種の数は変わらず、朝8時の時点で12個でした。

さらに発芽が進んでいました。発芽した種の数は変わらず、朝8時の時点で12個でした。

種から出た芽の中には、葉っぱの原型のような形になるまで成長したものもありました。

【10/13(金)】

発芽した種の数は13個になっていました。

発芽した種の数は13個になっていました。

芽の大きさは長いもので7~8mmになっているものもありました。

ここまで、成長の様子を見ているのが楽しかったこと、あと植木鉢を用意していなかったこともあり、シャーレでの観察を続けていました。

しかし、先生が、芽が出たらなるべく早く植木鉢に入れるようおっしゃっていたこと、植木鉢に入る種の量が限られることなどを考えると、そろそろ植木鉢に移した方が良さそうです。

そのため、植木鉢を用意しました。

植木鉢の底に網を置き、上から土を入れました。

この時入れたのは、受け取った全量のうちの半分ほどでした。

種をまくとき、このwebサイトを参考にしました。

まず、5cmほどの感覚をあけて、畝を作りました。

発芽した14個の種が入るように、2~3cmほどの感覚を開けて種をまきました。

植木鉢の中で、さらに成長していくのが楽しみです。

今回は以上です。

コメント

柳澤さんこんにちは

記事投稿が順調ですね!

ペースを守るのはなかなか大変で、苦労していると思うのですが...... ただし、記事投稿に慣れていくとだんだん楽になります。それに冬場に突入しますと植物の変化もかなりスローペースになり報告すべき情報も少なくなります。

始めに授業のことについてですが、さすがに東北大は大きく、いろいろなタイプの講義があります。そして昔と違って別学部の講義を受けるのも簡単になってきました。法学や心理学、けっこう面白いでしょう。私も単位として美学やら心理学を取ったことがありますが、今現在ほぼ忘れています。しかしごくわずかは憶えているもので、現実役に立たなくとも「思考の幅」を広げるのには意味があるのかな、と思います。

ちなみに東北大は全国の国立大学の中でも必修単位が最低レベルです。というか文科省の定めた最低基準ではないでしょうか。つまり、東北大は「学生はほっといても勉強する」ものとして見ていて、「信用している」のですね。そして学生の側でも割と多くの単位を取る、いわゆる地味で真面目な学生が多く(東北大を選んで入ってくるのだから地味割合は高い)、それが好循環になっています。もちろん勉強しない学生もいることはいるのですが、割合として多くないために逆にそれも許容され、結果として学生の多様性が保たれているように思います。

さて話は変わりますが、前回投稿の話の続きで、鉄道研究会は今一番忙しいのではないでしょうか。理由は学園祭で出す鉄道模型! けっこう力が入っているように思います。あれは数人レベルで作っているのでしょうか? そういえば学園祭の他にも、藤崎デパートなんかで東北大鉄道研究会の模型を見たことがありますね。とにかく鉄道を愛好する啓蒙活動をしていることに頭が下がります(まあ、一定数の人間は必ず鉄道に魅かれるものですが)。

本筋に戻り、植物の話です。

一言でまとめればホウレンソウの発芽です。そこで最も不思議に思うのは、かなりの日数を費やしていることです。もともとホウレンソウの種子は硬く、吸水しにくく、アブラナ科植物などよりは日数がかかるものですが......それでも変化が見えるまで4日かかっているのですね。たぶん、「暖かい場所」といっても実際の温度はそれほど高くなかったのではないでしょうか。やはりここは温度計が必要な場面でしょう。

工学部電気系といえども、化学を多少は習うはずです。そこで化学反応様式として一次反応やら二次反応とかを習うのですが、反応様式によって、反応速度ー温度の関係が変わってくることが出てきます。しかしながら、概算でよければ、化学反応「10℃二倍速」という言葉があります。つまり温度が10℃上がると、押しなべて化学反応速度が二倍になりますよ、という話です。しかーし、これはあくまで単純な化学反応について言えることで、生物学で重要な酵素反応などには当てはまりません。酵素反応はものすごく温度にシビアであり、わずかな温度の違いで結果が大きく異なります。

何を言いたいかというと、生物の場合、環境温度が大切だということです。例えとして適切かどうか分かりませんが、風呂温度で1℃違うとめちゃくちゃ違って感じるでしょう。

話を戻します。提示の仕方は改善し、写真もきれいに撮られています。ただ、表記上「日数」で表して下さい。10月何日かという情報も大事ではありますが、より大事なのは「播種からの経過日数」だからです。

さて、ホウレンソウの種子から伸びているのは「根」です。植物の発芽様式というものは本当に多種多様であり、そのことだけで本が書けるのではないか、と思う程です。ただし、普通の植物の種子は初めに根を出します。より一気に水を吸い込んで加速するためですね。ホウレンソウもまたその通りです。写真画像をよく見れば、伸びていく根の元の部分、つまり種子の殻に近いところが子葉になる、と見えるでしょう。わずかな緑化も見て取れます。

後に始めるスプラウト栽培では発芽をよく観察できない(じっくり観察しようとすれば、その時に入った光でスプラウトの伸びが悪くなってしまう。おお、観察すれば結果が変わる、まるでシュレディンガーの猫!)ため、ここでの発芽を見てもらったわけです。

そして鉢に移し替えてもらったのは良いのですが、実は遅過ぎです。6日経過し、ここまで根が出てからでは遅いのです。最も早いものが根を3mmも伸ばした時点で、他のものが変化していなくとも全て移し替えた方がいいですね。もちろん多くの種子が変化してから、という気持ちは分かります。ただここでお分かりのように、植物というか生物は、同じ種類であっても元から「多様」なのです。早い遅い、大きい小さい、など雑多なのです。これは雑多な方が生存戦略に有利だからですね。発芽もその通り、実際の野生環境ならば決して早いほどいい、というわけではありません。ちなみになんですがそういった雑多なところは農業では歓迎されない性質であり、より均一になるように技術改良(育種面でも栽培面でも)されてきています。

移し替え自体はきれいに行っています。14個も播いたのは多いと思うのですが、まあ早めに間引きましょう。2cmの間隔を空けたのは適切です。

こちらが見ているのは「鉢土の湿り具合」、「鉢土の量」なのですが、これらもクリアしていると思います。ただ、鉢受けが無いんですね。これは皿でもなんでもいいですので鉢受けにして置いて下さい。そうでないといちいち水やりのごとに水が周囲に流れ出します。そしてそのことにより、自然と水やりの一回量が減ってしまうのではないかと危惧します。

さて次回は子葉の発見になるでしょうか。期待して記事お待ちします。

さあ今一番「攻めてるパンメーカー」、フジパンの新製品、ハッピーターン味! 発想だけで進んでいる......

さあ今一番「攻めてるパンメーカー」、フジパンの新製品、ハッピーターン味! 発想だけで進んでいる......

ラボスタッフ・オガタ