吹立菜と豆苗(農:平岩愛彩)

2016年11月14日 (月)

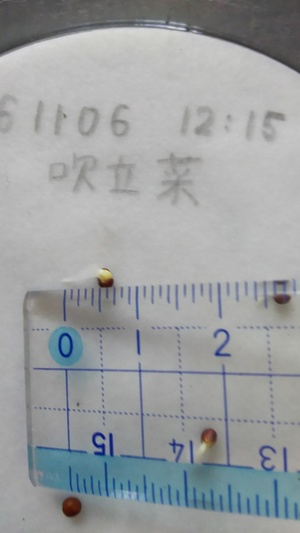

こんにちは。東北大学農学部1年の平岩愛彩です。突然ですが、一番最初の写真は発芽直後のダイコンの様子です。子葉について調べていたら出てきて、面白いなと思ったので載せました。コマツナや吹立菜もこんな感じだったのでしょうか。いずれもアブラナ科なので...。

さて、中間発表に引き続き、前回種を播いたところで終わっていた吹立菜と豆苗の様子をお知らせしたいと思います。

とその前に、前回の投稿で渡辺先生から頂いた質問についてお答えします。種子の大きさについてですが、あまり深く考えず直径だけで豆苗はコマツナや吹立菜の5倍と考えてしまいました。「豆苗の種子に発芽2回分の栄養が蓄えられているのも納得」と書いたのは、以前、豆苗の種子には発芽2回分の栄養があるということをどこかで聞いたため、大きい種だからそういうことなんだなぁと思ったというだけで、直径の比較から判断したわけではないのです。紛らわしい表記をしてしまい、申し訳ありませんでした。

それではまず、吹立菜からです。

11/8(火) 15:12

種を播いてから2日後、5つのうち3つから発芽を確認しました。

なんだかコマツナとよく似ています。比較としてコマツナの時の写真も載せます。

なんだかコマツナとよく似ています。比較としてコマツナの時の写真も載せます。

似ていますよね。また、吹立菜でも出てきた芽にぽわぽわとした根毛のようなものが確認できました。

似ていますよね。また、吹立菜でも出てきた芽にぽわぽわとした根毛のようなものが確認できました。

コマツナと同様に、今回もこの状態で大きいものから順に名前を付けました。コマツナは1,2,3...だったので、吹立菜はA,B,Cにしました。

A 6㎜

B 5㎜

C 4㎜

今回は3.5号鉢で育てるので、植えるのはちょうど同時期に発芽したこの3つにしました。一応、その後発芽しなかった2つもそのまま様子を見てみましたが、結局発芽はしませんでした。

今回は3.5号鉢で育てるので、植えるのはちょうど同時期に発芽したこの3つにしました。一応、その後発芽しなかった2つもそのまま様子を見てみましたが、結局発芽はしませんでした。

そして15:22。植え替え完了です。

寒さ対策として、段ボールの中に入れて、室内で様子を見ることにしました。

寒さ対策として、段ボールの中に入れて、室内で様子を見ることにしました。

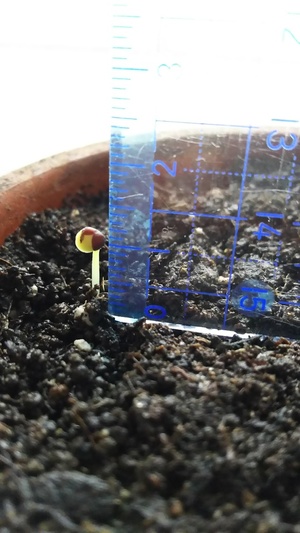

11/10(木) 19:25

A,B,Cすべてが顔を出しました。この様子もコマツナに似ています。まだ白く、もやしの頭のようです。

11/11(金) 08:05

すべてが顔を出してから一夜、地上部から子葉の根元まで(胚軸)の長さを測ってみました。

すべてが顔を出してから一夜、地上部から子葉の根元まで(胚軸)の長さを測ってみました。

A 10㎜

B 15㎜

C 8㎜

あまり日が当たっていないせいもあってか、まだみんな白く、小っちゃいもやしのようです。また、Bだけ種皮が取れていました。意外だったのが、AよりもBのほうが伸びていたこと。発芽後間もない1㎜程の違いはそんなに大きいものではないのかもしれません。また、子葉はまだ閉じていて、その様子をはっきりと観察することはできませんでした。

ここまで吹立菜を見てきて、なんだか再びコマツナを育てているみたいです。やはり同じアブラナ科だからでしょうか?他の受講者の方々の投稿を見ていても、アブラナ科の植物はある程度まで成長の様子が似ているように思えます。どの時期まで似ているのか、いつから違いが生じてくるのか今後じっくり見てみたいと思います。

次に豆苗です。

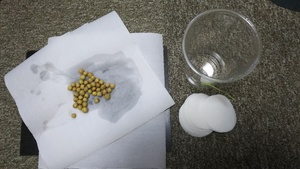

11/8(火) 15:45

一昼夜水につけた豆苗の種子は大きいもので直径10㎜、小さいもので直径7㎜まで膨らみました。いよいよ、栽培開始です。私はキッチンペーパーをカップの底に敷いて育てて見ることにしました。理由としては一番お手軽で、何も敷かないよりは乾燥を気にせずに済むと思ったから、あと、少しカップの底から種を浮かせた方が、種子が水浸しになることもなくいいかなと思ったからです。

一昼夜水につけた豆苗の種子は大きいもので直径10㎜、小さいもので直径7㎜まで膨らみました。いよいよ、栽培開始です。私はキッチンペーパーをカップの底に敷いて育てて見ることにしました。理由としては一番お手軽で、何も敷かないよりは乾燥を気にせずに済むと思ったから、あと、少しカップの底から種を浮かせた方が、種子が水浸しになることもなくいいかなと思ったからです。

写真にあるように、キッチンペーパーを底に合うように丸く切り抜いたものを9枚用意しました。それを敷いて水で湿らせ、種子を播きました。びっしり底が埋まりました。この状態で段ボールの中に入れ、暗室状態にしました。さらに、寒さ対策になるかどうかはわかりませんでしたが、保温のためにビニール袋をかぶせました。空気穴として、穴を開けたものです。順調に生長してくれることを祈ります。

写真にあるように、キッチンペーパーを底に合うように丸く切り抜いたものを9枚用意しました。それを敷いて水で湿らせ、種子を播きました。びっしり底が埋まりました。この状態で段ボールの中に入れ、暗室状態にしました。さらに、寒さ対策になるかどうかはわかりませんでしたが、保温のためにビニール袋をかぶせました。空気穴として、穴を開けたものです。順調に生長してくれることを祈ります。

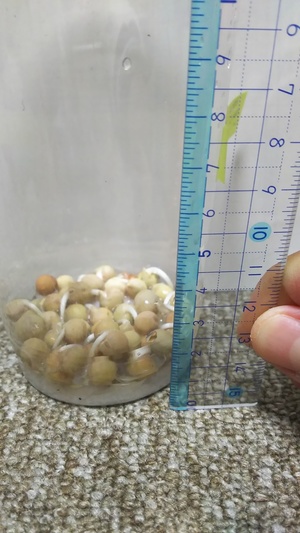

11/10(木) 19:27

ほとんどの種子から白い根がでてきました。2㎝程でしょうか。面白いことに、みんな例外なく下方向に伸びています。これが重力屈性...!そんなの当たり前じゃんって言われそうですけど、これを見て私は感動しました。当たり前なことですが、当たり前じゃないんです。根が下を向くためには色んなホルモンや細胞が関わっている。こうやって今までに習ってきた植物の様子を目の当たりにすると本当に感動します。おもしろいです。

ほとんどの種子から白い根がでてきました。2㎝程でしょうか。面白いことに、みんな例外なく下方向に伸びています。これが重力屈性...!そんなの当たり前じゃんって言われそうですけど、これを見て私は感動しました。当たり前なことですが、当たり前じゃないんです。根が下を向くためには色んなホルモンや細胞が関わっている。こうやって今までに習ってきた植物の様子を目の当たりにすると本当に感動します。おもしろいです。

この日は水を入れ替えて、もう一度段ボールの暗室に入れました。もう少ししたら、外に出して日光に当ててもいいかもしれません。また、他の受講生の方々の記事を参考にさせていただきたいと思います。

最後に、前々回の記事で気になっていた、子葉と本葉について。自分で少し調べてみたのでご紹介したいと思います。

まず、子葉とは。子葉は無胚乳種子(マメ科、アブラナ科、ブナ科、ヒルガオ科など)において養分が蓄えられている場所です。この養分は発芽に必要なもの。子葉の間にある分裂組織から新しい葉が出てくるまでは、芽生えの生活は子葉が支えています。一方で、本葉には元々養分は蓄えられていません。光合成を行うことで養分を作り出す場所です。つまり、子葉の大きな役割は、発芽のための養分を蓄え、本葉が出てくるまでその植物の生長を支えること。本葉の大きな役割は光合成をして生きるための養分を作り出し、また呼吸を行うこと。双方は主な役割が違うんですね。役割に応じて必要なものも違うから形も変わってくる。改めて自分で調べて確認してみると、本当によくできているなぁと思います。無駄がない。すごい。以下が参考にしたサイトです。この他に私が高校時代に使っていた資料集(スクエア最新図説生物 発行所:教育図書出版第一学習社)も参考にしました。よかったらご覧になってみてください。

・https://kids.gakken.co.jp/box/rika/05/pdf/B045101120.pdf

・https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=3294

・http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1163755896

・https://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~fukuhara/keitai/2-1.html

また、調べていくにつれて面白い画像を見つけました。

これは、マメ科の子葉の様子です。マメ科に限らずですが、植物には地上子葉性と地下地上性があるようです。さらに中間型もあるそうです。知りませんでした。詳しくはこのサイトを見てみてください。

これは、マメ科の子葉の様子です。マメ科に限らずですが、植物には地上子葉性と地下地上性があるようです。さらに中間型もあるそうです。知りませんでした。詳しくはこのサイトを見てみてください。

こうやって調べていくとどんどん知らないこと、不思議なこと、わからないことが出てきてきりがないです。だからこそ植物に限らず生物は面白いのですが...。またちょくちょく気になったことは調べていこうと思います。

それでは今日はこの辺で失礼いたします。次回は徒長対策をしたコマツナについても書こうと思います。

2016.11.14 くもり

コマツナ40日目 豆苗・吹立菜9日目

コメント

平岩さんこんにちは。

初めに、豆苗の発芽2回分のエネルギーが蓄えられていることについてです。不思議だとは思いませんか? 一回分でいいはずなのに。ということは、発芽が終わって本葉が展開し終わっても、なお子葉からエネルギーを供給してるということです。それで植物の生長初期をロケットスタートするという戦略ですね。もちろん、植物によっては当たり前ですが逆の戦略、発芽に必要最小限の栄養だけ持つ小さな種を数多く作り、とにかく発芽後の競争よりも、早く場所を確保する戦略をとるものもいます。極端にはラン科植物のように発芽生育に微生物の力を借りる必要があるほど小さい種のものさえあります。

投稿は相変わらず非常に写真も多く、観察も細かく、良い出来です。アブラナ科植物の発芽の様子見てみて下さい。メジャーはなんとか見えます。写真が上手いなあと思うのは、ピントが発芽のところにちょうど合っているんですね。絞りが開き気味(逆光なので補正しているのか)なので被写界深度が浅めだと思いますが、うまく写しています。芸術的には浅い被写界深度で見せたいものだけ写すのが美しい撮り方です。学術的にはできるだけ深い被写界深度で写し込むのが基本になりますが。被写界深度の意味などは、知らなければ友達に聞いてみて下さい。

豆苗もきちんと工夫して育てていらっしゃいますね。根の重力屈性に感動してくれてありがとうございます。何気ない、当たり前のような現象にも、複雑なからくりが隠されています。重力屈性もホルモンの移動はいいとして、ではホルモン受容から細胞壁の伸長へはどういう経路で?など言われたら大半は未解明ですね。

子葉の調査をしておられること、見事です。このゼミはそういう興味の扉を開くことも目的の一つです。よく興味を持って調べてくれました。イラストもよく引っ張ってきました。私も勉強になりました。地上子葉と地下子葉の中間型があるのは正直初めて知りました。

では引き続き報告お待ちしております。 ラボスタッフ・オガタ