どんどん伸びるコマツナ(農:平岩愛彩)

2016年10月28日 (金)

農学部1年の平岩愛彩です。最近ますます寒くなり、すっかり秋(もう冬?)の装いですね。今日は東北大学学園祭1日目でした。

さて、私のコマツナは日々元気に育っています。というか、何だか育ちすぎというか、長いような...。

とりあえず、現在の私のコマツナたちの様子です。(10/28 19:45撮影) 伸びてます。でも、真っ直ぐじゃなくてくねくねと伸びてます。葉は青々としていかにも元気そうなのですが、茎が細くて何となく頼りない感じです。

伸びてます。でも、真っ直ぐじゃなくてくねくねと伸びてます。葉は青々としていかにも元気そうなのですが、茎が細くて何となく頼りない感じです。

よく伸びているからいい感じ!と一昨日ぐらいまでは思っていたのですが、これはどうもおかしいと思いました。そこで前回と同じサイトに頼ってみることにしました。

よく伸びているからいい感じ!と一昨日ぐらいまでは思っていたのですが、これはどうもおかしいと思いました。そこで前回と同じサイトに頼ってみることにしました。

すると、以下のように書いてありました。

「すべての発芽がそろった頃に1回目の間引きをしましょう。」

「2回目の間引きは、本葉が3~4枚前後になった頃に行います。」

「間引きが遅れると徒長してしまうので注意しましょう。」

...なんということでしょう。私は、間引きはもっと大きくなってからかなぁと思って油断していました。見事に徒長させてしまいました。もっと早くに気が付くべきでした。というより、下調べが不十分でしたね。反省します。こうなってしまったからにはもうどうしようもないので、まず、間引きを行いました。これが、間引き後の写真です。

元々大きかった1番は相変わらず今も1番大きかったのでそのままにしました。写真の中では、真ん中にいる子です。間引いたのは、2番と5番です。5番を間引いた理由は、最初から一番小さく、終に今日までずっと小さくて、他の子達より明らかに成長が遅かったからです。2~4番はほとんど大きさも育ち具合も元気の良さも同じくらいだったので、どれを間引くか迷いました。でも、位置的に2番を間引くといい感じにスペースを作ることができそうだったので、2番を間引きました。(番号については前回の投稿をご覧ください。)

元々大きかった1番は相変わらず今も1番大きかったのでそのままにしました。写真の中では、真ん中にいる子です。間引いたのは、2番と5番です。5番を間引いた理由は、最初から一番小さく、終に今日までずっと小さくて、他の子達より明らかに成長が遅かったからです。2~4番はほとんど大きさも育ち具合も元気の良さも同じくらいだったので、どれを間引くか迷いました。でも、位置的に2番を間引くといい感じにスペースを作ることができそうだったので、2番を間引きました。(番号については前回の投稿をご覧ください。)

これで、鉢にいるコマツナ達の間隔は3cmほどになりました。このまま、再び様子を見ていきたいと思います。間引いた子達は、この後おいしくいただくことにします。その感想は、また次回書こうと思います。

これで、鉢にいるコマツナ達の間隔は3cmほどになりました。このまま、再び様子を見ていきたいと思います。間引いた子達は、この後おいしくいただくことにします。その感想は、また次回書こうと思います。

以上が、まずコマツナの近況報告です。次に、近況報告を踏まえ、観察した様子を以下に書いていきます。

1.葉

24日には4枚だった葉が、今日(28日)には5枚になっていました。双葉と、あと3枚です。まず気が付いたこと。それは、葉の生え方です。中心から一枚ずつ生えてきて、それが葉の形が分かるまで成長すると、次の葉がまた中心から生えてくる。その繰り返しです。また、次の葉は必ず前に生えた葉の180°反対側から生えてきます。幼稚園生でも描けるような当たり前の葉の様式ですが、改めてその様子を見てみると面白いです。さらに、上から見ると、どの葉もきれいに重なっていないんです。おそらく、一度は皆さん学校で習ったことかもしれませんが...。でもこうして自分で実際に育てて見てみると、本当に不思議だな、と思います。うまくできているもんだな、と。

そして、葉の形について。子葉はかわいいハート型でしたが、本葉は淵がギザギザしていて楕円形です。コマツナは双子葉類なので、葉脈は網状脈です。この葉脈について、ある程度成長すると細い葉脈は薄くなっていくのですが、まだ生えたての時はかなり深く刻まれています。葉の裏から見ると、その差は歴然です。これは、他の植物も同じなのでしょうか。また、ひとつ気になったことが。それは、子葉にははっきりとした葉脈が無いということです。これは、私にとって新しい発見です。今まで気にしたこともありませんでした。でも不思議じゃないですか?なんで、子葉と本葉ってこんなにも違うのか。そもそも、子葉って?何で最初から本葉が生えてこないの?葉脈は維管束なわけだから、葉脈がしっかりしていた方が栄養も行き渡りやすいだろうに...。今更ですが、とても初歩的なことが気になってしましました。これについては、もう少し自分で調べてみたいと思います。

2.茎

徒長してしまったので何とも言えないですが、葉に比べると白いです。そして、成長とともにだんだん太くなってきています。あと、くねくねしているので折れたかと心配しましたが、大丈夫です。本当によく曲がっているだけでした。

3.根

間引きしたので、その間引きした子の根を観察してみました。

これは、同率で2番目に大きかった2番の根です。長さは2.5㎝程。しっかり主根と側根があるのが分かりますでしょうか。抜いている途中で切れてしまった可能性もありますが、こんなに小さい根であの体を支えていたのですね。

これは、同率で2番目に大きかった2番の根です。長さは2.5㎝程。しっかり主根と側根があるのが分かりますでしょうか。抜いている途中で切れてしまった可能性もありますが、こんなに小さい根であの体を支えていたのですね。

4.水やり等

最近は3日に1度ほど水やりをしています。水やりをする基準は変わっていないのですが、頻度は多くなりました。ずっとベランダに置いているせいでしょうか。気づいたら土の表面が乾いていることが多いので、毎朝土の湿り気は確認するようにしています。あと、前回の投稿でコメントをいただいた通り、十分に水を与えた後の様子を見てみたところ、上下動はあまりありませんでした。最近ではその様子は見られません。ご指摘通り、水分を欲していたのかもしれません。

あと、追肥についてですが、現在徒長している状況なのでまだしていません。植え替え前に肥料は土に混ぜたので大丈夫かなという思いもありますが...。様子を見て、しばらくはしないでおこうと思います。

以上でコマツナについてのお話は終わりにします。

そして追加で、私事も含みますが、近日新たに野菜をそだててみることにしました!豆苗もまだやってないのに何してんだ!なんて言わないでください。もちろん、豆苗もちゃんと育てます。忘れていません。しばしお待ちを。

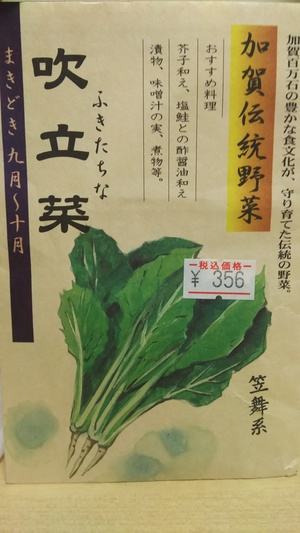

それで、その新しく育てる野菜というのがこちらです。 これは、加賀の伝統野菜で吹立菜というものです。アブラナ科のお野菜です。先日、渡辺先生が私の故郷である石川県小松市に出前授業に行かれた際に、私の恩師からもらってきてくださいました。いったいどんな風に育つのか、どんな味がするのか楽しみです。コマツナとの育ち方の違いも観察してみたいと思います。

これは、加賀の伝統野菜で吹立菜というものです。アブラナ科のお野菜です。先日、渡辺先生が私の故郷である石川県小松市に出前授業に行かれた際に、私の恩師からもらってきてくださいました。いったいどんな風に育つのか、どんな味がするのか楽しみです。コマツナとの育ち方の違いも観察してみたいと思います。

p.s. この文章を書きながら、目の前に置いていた間引きしたコマツナたちがおいしそうだったので、ついそのまま食べてしましました。コマツナらしからぬ姿ながら、ちゃんとコマツナでした。コマツナの味でした。まだ葉がやわらかかったので、そのまま食べても十分おいしかったです。ごちそうさまでした。

2016.10.28 雨 コマツナ23日目 豆苗0日目 吹立菜0日目

コメント

農学部・平岩さん

遺伝の渡辺でございます。学祭の写真ですね。渡辺は明日の午前中に講義で参加します。もし、川内にいらっしゃるようでしたら。もちろん、他の受講生の方も。渡辺の専門である、植物の生殖システムの不思議をお話ししますので。

さて、コマツナの管理。葉、茎、根などをそれぞれ、しっかりとした文章になっていますね。niceです。茎が徒長している、この点については、農学部の内野さんだったと思います。土を買い足して、子葉のほぼ下の部分まで、土をかけて、固定化しています。他の受講生の方もそうして、ひょろひょろとなったのをしっかりとしています。そうした工夫をされてはどうでしょうか。同じ農学部なので、土を分けてもらうとか。しっかりと他の受講生の記事も参考にして下さいね。あと、これくらいの大きさになっていると、水管理がうまくいっていれば、もっと根っこが張っています。つまり、徒長は少し水をやりすぎ。かわいがりすぎですね。1つ前の農学部の沼澤さんの水やりを参考にして下さい。あと、少し土をかけてみれば、施肥をすることもできると思いますよ。

伝統の加賀野菜の種子、恩師の先生からの分譲。是非、チャレンジして、播き時がずれているので、比べるのは難しいですが、コマツナとの比較、大事です。では、次の報告を楽しみにしております。

わたなべしるす