コマツナの収穫と、いざ!実食!(教:井上千晴)

2018年1月12日 (金)

こんにちは。井上です。

よい子はマッチであそばないでね。

10月7日に鉢に種を蒔いてから約3カ月がたち、いよいよ収穫の時です。私が栽培していたコマツナ、『極楽天(タキイ交配)』は10月に種を蒔いた場合、1月に収穫できると種袋に記してありました。収穫適性期を過ぎてしまうと葉が硬くなり、味が落ちてしまうとのことでした。

それでは、緊張の瞬間です。

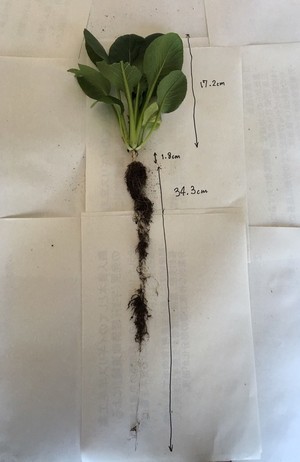

今回は根がどのようになっているかを見るために、根元を切るのではなく、植木鉢から「取り出す」といった形をとりました。

株を引っ張ってもなかなか抜けず、植木鉢を横に倒してごそっと取りました。取り出しても土が崩れないのは、根が張り巡らされているためですね。目に見える葉の生長ばかりを追っていましたが、その下で目に見えない根の方が大きな成長を遂げ、植物のからだを支えてくれていました。

株を引っ張ってもなかなか抜けず、植木鉢を横に倒してごそっと取りました。取り出しても土が崩れないのは、根が張り巡らされているためですね。目に見える葉の生長ばかりを追っていましたが、その下で目に見えない根の方が大きな成長を遂げ、植物のからだを支えてくれていました。

植木鉢の底の方まで達した根は、円を描いて伸びるのですね。根が何周もしているのが分かります。根の表面積を多くして、効率よく水を吸収すると、習った通りです。

ゆっくりと手で土を落としていきます。

ゆっくりと手で土を落としていきます。 円状になっていた根も含めて真っ直ぐにほどくとこれだけの長さがありました。それが高さ10cmの植木鉢に入っていたのですから、驚きです。根毛は力を加えるとプチプチと切れてしまうので、土から離すときに切れてしまったものもありましたが、一番長いものはどうにか守りました。

円状になっていた根も含めて真っ直ぐにほどくとこれだけの長さがありました。それが高さ10cmの植木鉢に入っていたのですから、驚きです。根毛は力を加えるとプチプチと切れてしまうので、土から離すときに切れてしまったものもありましたが、一番長いものはどうにか守りました。

食用部の大きさは縦に17.2cm、太い根(ホウレンソウに似ている)は1.8cm、根は34.3cmです。

食用部の大きさは縦に17.2cm、太い根(ホウレンソウに似ている)は1.8cm、根は34.3cmです。

食用部の葉と、太い根をハサミで切り落としました。

下から見ると葉は三ツ矢の方向から生えており、次の3枚はその互い違いで生えてきています。きれいです。

下から見ると葉は三ツ矢の方向から生えており、次の3枚はその互い違いで生えてきています。きれいです。

はい!こちらが、スーパーでよく見る「コマツナ」です。2株とも大きく育ってくれました。ありがとう。始まりは1.5mmほどしかなかった種であったことを思い出すと、とても感慨深いです。

はい!こちらが、スーパーでよく見る「コマツナ」です。2株とも大きく育ってくれました。ありがとう。始まりは1.5mmほどしかなかった種であったことを思い出すと、とても感慨深いです。

外側についている葉から順番に一枚一枚とってみました。横の列が一株からの収穫で、写真左側が外側、右側が中央部分に並べましたので、生え来てた順番もこの通りです。外側の葉が大きいわけではなく、ちょうど山を描くように真ん中の葉が一番大きいことが分かります。養分をそれぞれに分け合って同じ「小さめの」大きさになるわけではないところが、面白いと感じました。並べてみると鳥害を受けた葉がとても痛々しいですが、葉の合計は12枚(写真上)と13枚(写真下)でした。左上の葉は子葉で、役目を果たし枯れ落ちていました。

外側についている葉から順番に一枚一枚とってみました。横の列が一株からの収穫で、写真左側が外側、右側が中央部分に並べましたので、生え来てた順番もこの通りです。外側の葉が大きいわけではなく、ちょうど山を描くように真ん中の葉が一番大きいことが分かります。養分をそれぞれに分け合って同じ「小さめの」大きさになるわけではないところが、面白いと感じました。並べてみると鳥害を受けた葉がとても痛々しいですが、葉の合計は12枚(写真上)と13枚(写真下)でした。左上の葉は子葉で、役目を果たし枯れ落ちていました。

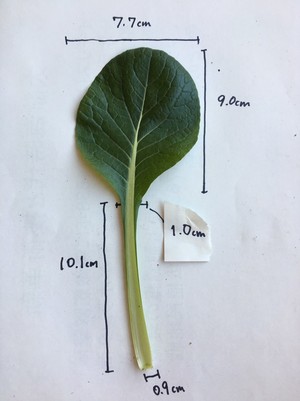

こちらが一番大きな葉です。

横7.7cm、葉の長さは9.0cmで茎の縦は10.1cm、横0.9cmでした。葉の質感はしっとりとやわらかい感じでした。

横7.7cm、葉の長さは9.0cmで茎の縦は10.1cm、横0.9cmでした。葉の質感はしっとりとやわらかい感じでした。

茎の厚みは0.4cmで、折ってみると水や養分を運ぶ管が縦にたくさん入っていました。植物の構造は美しいです。

茎の厚みは0.4cmで、折ってみると水や養分を運ぶ管が縦にたくさん入っていました。植物の構造は美しいです。

栽培することで、売り場では取り除かれている、「食べられない」「無駄な」ところを見ることができました。私たちが人間の目線で切り捨てている「無駄な」ところは、植物を支えてきたところです。もったいないと考えること、食べ物に感謝すること、様々な工夫をしてその部分をも美味しく食べようとしてきた昔の人のことを素晴らしいと『気づく』ことができました。

『ぐー。』そろそろ調理を始めましょう。もちろん、感謝の気持ちで。

【うどん】 塩でゆでたコマツナを丸々使いました。葉はやわらかく、茎はシャキシャキしていました。苦味は一切なく、噛んでいるとコマツナの香りがしっかりしました。他の食材は高野豆腐と鶏肉一個といったシンプルなもの。私の一人暮らしのお供は高野豆腐です。

塩でゆでたコマツナを丸々使いました。葉はやわらかく、茎はシャキシャキしていました。苦味は一切なく、噛んでいるとコマツナの香りがしっかりしました。他の食材は高野豆腐と鶏肉一個といったシンプルなもの。私の一人暮らしのお供は高野豆腐です。

【炒め物】

コマツナ、鶏肉、ガーリックチップを鶏ガラ、塩こしょうで炒めました。最後に香り付けでごま油。コマツナの食感を味わうためにサッと火を通して完成です。

コマツナ、鶏肉、ガーリックチップを鶏ガラ、塩こしょうで炒めました。最後に香り付けでごま油。コマツナの食感を味わうためにサッと火を通して完成です。

【卵焼き】

眼鏡の方は眼鏡を外して、目が良い方は遠目でご覧ください。大事なのは味です。ほんだしとめんつゆ、少し水を足して作りました。

眼鏡の方は眼鏡を外して、目が良い方は遠目でご覧ください。大事なのは味です。ほんだしとめんつゆ、少し水を足して作りました。

三品とも美味しくいただきました。食べることが好きで、料理が好きです。いつも目分量で味付けをしますので、失敗も多々あります。

コマツナの栄養価は高く、カルシウムや鉄分はホウレンソウよりも多く含んでいるそうです。私たちは自分の食べたものに、体をつくる栄養素をもらっています。「いい食事」をして生きていきたいと思いました。

ミニハクサイはもう少し栽培を続けるつもりです。

それでは、また。失礼します。

コメント

教育学部・井上さん

こんばんは、遺伝の渡辺でございます。最初のマッチを並べているのは、懐かしいですね。よい子はマッチで遊ばないというのも。昔のマッチの箱には、そんな文章があったような気がします。クイズで、これを並べて、他の文字にするとか。そんなのもあったような。前置きはこれくらいで。。。収穫も地上部だけというのではなくて、地下部を観察しているのは、niceです。根の色が白くて、元気なので、地上部がここまで生育しているのだと思います。水やりが適切であったので、水を求めて、ここまで根っこが伸びていると言うこと。根っこを切らないように土をほぐして、地上部、地下部の長さを測っているのもniceです。

葉っぱが出ている方向を観察されていますね。三角形の頂点にでていると思っているかも知れないですが、アブラナ科植物の場合、このコマツナもそうですが、2/5の開度(葉序)といって、正五角形を書いて、その頂点に1-5の数字をつけて、1の次は2を足した3のところから葉っぱがでるというものです。あと、葉っぱを小さいものから、大きなものまで並べている。これは、葉っぱの形態を比較するときによく使う手法で、この並べ方にも感動でした。シロイヌナズナという実験植物の葉っぱの形態比較で、よく見かけます。それを参考にしたのでしょうか。と思うくらいです。内部構造である維管束系をみたり、実際のスーパーで市販しているもので、何があって、何がないかを考えているのも、よいことです。これからの食生活でも、また、考えて見て下さい。

食レポも3つのパターンに加工して、よくできています。渡辺ができそうなのは、うどんくらいですが。。。ハクサイがどうなるか、楽しみですね。そちらの報告と最終発表を楽しみにしておりますので。あと、細かなことは、ラボスタッフのオガタくんがコメントしてくれると思いますので。

わたなべしるす

ー 追記 ー

マッチといえば、化学のボーナス問題、同素体を思いますね。発火しやすい黄リンと安全なマッチの赤リンとは同素体。

さて、コマツナの収穫、よく時期を調べましたね。確かに作型では一月収穫ですが、このゼミでその記載通りに育って収穫というのは驚くべき順調さです。

根の伸びも良好ですね。地上部の2倍の長さとは。これは光条件だけでなく、水やりも多すぎず少なすぎず適正であったということです。あ、そういえば鉢からの抜き方を言い忘れていました。プラスチック鉢ならば、縁を叩いてねを剥がしますが、もちろんこのような陶器ではできません。どうするかというと、鉢を横にして鉢底の穴から中を押してやります。植物を引っ張るのは最小限にするのです。大きい鉢に鉢植え植物を植え替えるなどの際にはそうやって下さい。

葉の順番と大きさについてよく調査しました。これは他の受講生で葉の成長のグラフを書いている人がいますので参考になるでしょう。葉の大きくなる速さとその上限が視覚的に分かる良い比較です。

構造などは上で教授が言う通り、本当細かく観察されてますね。写真の撮り方も様になっています。

さて食レポ、うどんつゆ薄っ!と思いました。高野豆腐はいいですね。とてもジューシーそうです。そして手慣れたような炒め物。なんだかプロッぽく押さえるところは押さえてる感じがします。出汁卵もいいですね。素晴らしいです。ここまで慣れると目分量でももちろんいいと思います。

ちなみに私は計る方です。そして特記すべきことがあれば、その分量と結果、そして次にはどのくらいの量にすべきか考えて記載を残します。普通の料理ならともかく、ケーキ類になると突如思わぬ失敗をしたりするので、その記載が後で役に立ちます。この前、お手軽にとジェノワースでスポンジケーキを作ったらあまりに膨らみ悪くて大失敗でした・・

コマツナは栄養豊富で、育てやすくいい野菜です。ホウレンソウよりもやや下に見られがちですが特性を理解すれば美味い料理ができます。さて次はハクサイですね。期待して報告待ってます。

ラボスタッフ・オガタ