[11]収穫間近?・ふあふあミックス選定(工:吉田朱里)

2020年1月13日 (月)

先日、行きつけの水族館に行ってきました。三井アウトレットパーク仙台港のそばにあるうみの杜水族館です。

節分が近くなってきたと言うことでこのような展示がありました。いつもはもう少し広い3本の土管なのですが今回はそれぞれ一匹しか入れない恵方巻きとなっていました。口をぱくぱくとしていてかわいかったです。

恵方巻き関連で...私のバイト先でも2月3日は恵方巻きを売るそうなのですが、バイトは全員出勤となりとても忙しくなりそうです...頑張ります...

「ハツカダイコン」

一回目の方の成長は肥料を与えて始めてから著しいです。

1月4日(92日目)に3回目の追肥を行いました。その結果、写真では伝わりにくいかもしれませんがだいぶハツカダイコンの写真のそれらしくなってきた気がします。

(ここでお気づきかもしれませんがネームプレート。実は一度間違えてハツカダイカ...あ...

となりました。今までなるべく隠してきたのですが。表はちゃんとハツカダイコンになっています。)

↓肥料の効果がさらに出たであろう1月11日(99日目)

サイズはいつも測っていたところでおよそ1.1cm。数値的には差が感じられにくいのですがかなり変わったように感じられます。

サイズはいつも測っていたところでおよそ1.1cm。数値的には差が感じられにくいのですがかなり変わったように感じられます。

ちなみに過去の記事で葉の数を数えていた方がいたので私も数えてみました。真ん中に固まらずしっかりと広がっていた葉の本数は、

いつもサイズを測っているもの 5枚

その横の株 7枚

でした。

だいぶもっさりとしているのですが思っていたよりは少なかったです。

次回になるかはわかりませんが、そろそろ収穫に関しても調べなくてはと...

過去の記事を見ていたところ2016年の山田さんの記事の中に

「葉の部分もおいしく頂けるので、うちでは、細かく刻んだものを日本酒と塩少々とゴマを加えて炒りつけ菜飯のもとにしたりします、ゴマ油をたらすのも良いですね」

というマスコさんからのコメントがあったので、葉をおいしく食べられるであろうことが楽しみになりました。以前はおいしく感じれなかったので...

参考までにトーホクさんの種袋の写真を。

久しぶりにこの写真を見て思い出したのですが、このキスミーはつか大根の場合下の方は赤ではなくて白なんですよね。収穫の時きれいな2色が見られればと願っています。

また、比べると私の育てている物はやや暗い赤色に感じました。写真写りや土による色のかすみかもしれませんがまだ残っている種でいつか真っ赤な物ができればと思います。

二回目の方は、急な変化はありませんが、最近はだいぶ本葉が見えてくるようになりました。まだ開いてはいないものの一応順調です。前回いただいたコメントのように気長に待ちます。

前回は2株の鉢+1回目との合同、と3株の鉢で茎の色がなんだか違うとのことを書きましたが、土の乾燥の早さもやはり違うと感じました。もともとあまりこの講義の初期ほどの乾燥ではないため差はわかりにくく、だんだんと鉢ごとの水やりのタイミングもずれてきたため断定はできませんが3株の方は見ると乾いているときはがっつりと乾き、2株の方はやや乾いているといった印象が多いです。(見るタイミングも大きいかもですが...)

水の減りが早いと言うことは養分の減りも早いわけで、その影響で色が濁ったような色になっているのかなと思いました。実際、茎もなんだか2本のものよりも細いのが目でわかる気がしてきました。

そうなってくると密度のせいなきもしますが、違いを見守りつつ観察をしていきたいです。

「ふあふあミックス」

こちらはちまちまと収穫を

しかし、人によっては大きくしようとしている方もおり、それも今回の楽しみ方の1つとのことだったのでもう少し大きくしてみようかなという株を決めました。

以下の3株です。紫高菜の方は鉢の外に伸びてしまったものの成長が良かったため、収穫に回し、今後外へ伸びず内側で育ってくれたものがあれば様子を見てみようかといった感じです。おそらく紫高菜は一番成長が遅かったものの日光の競争相手がいない鉢の外側ではのびのびと成長できたのでしょう。

また、以前の四つ葉のクローバーならぬ四つ葉の紫高菜。まだ健在です。ただ他の紫高菜たちと比べてサイズの割に葉が多く感じました。子葉が多く発現するだけでなく本葉も多く発現するような遺伝子なのでしょうか。(こちらは鉢の端の方ですが内側にとどまっているのでまだまだ成長を見守っていきたいです。)

帰省対策について

私の場合そこまでの長いではなかったので、これと言った帰省対策はしていませんでしたが帰宅後も土はからからに乾いていたわけでもなく良かったです。

ただ2月の時は長期なので、渡部教授の記事を見て思ったのですが、実家まで持って帰るのではなく家の近い友人に頼むのもありだとなりました。

以前逆に少し遠い友人からイタリアンパセリの世話をしばらく頼まれましたが、持ってくる道中の振動でだいぶ弱ってしまい、友人の帰りまで残ったものは2,3株...この二の舞にはないたくないのでたまには頼ってみようと思います。

コメントに関して...

大きな自然条件と、各種動植物の形態をひっくるめて計算する分野が昨今の流行りでもあります。

もともと昔から生き物が好きで、小さい頃はNHKのダーウィンが来た!や地球ドラマチックをよく見ていました。なので工学部に所属していますが結構そういったことも楽しそうと感じてしまいます。

(そういえば成長するほどにアニメや漫画に進み、昔ほど勉強系のものを見なくなってきているような...)

いろんなところに手を出せる時間と余裕があればいいのに!と近頃たまに思います...でも逆に何かに一直線というわけではないので何か1つに打ち込んでる人はすごいよなとも思ってしまいます。

さて温室が見えています。構造がこれだけでは分からないのですが、強度は大丈夫でしょうか。

今のところ強風の後でも壊れていません。構造としてはだいたい両サイド+底+背後の骨組みで上と正面はビニールのみです。骨組み自体、家で余っていた100均の網を使ったためたまたま数が足りずそうなったのですが、かえって天井がない分しなり、強風に耐えているのかもしれません。

温度に関しては昼間家にいることが少なくあまり確認できていません...

一応久しぶりに昼間いた13日(雨のち晴れてきたタイミング)に確認したところ天気予報のアプリでは7℃だったものが温室内部では10℃となっていました。アプリのもの自体ピンポイントではありませんからなんとも言えませんが少しは効果がありそうです。

(2485文字+引用)

かなり遅れてしまいました。次回あたりこそ収穫予定なので遅れないようにします。

コメント

吉田さんこんにちは!

水族館の展示もよく考えたものですね。いや、考えただけではなく、実行したパワーも凄いです。おそらく営業努力だけではなく携わるスタッフさんの熱意というか愛情があるのかもしれません。

まあ、昨今の恵方巻ブームに関してはもはや何も言えません。いい悪いではなく、押し流される勢いですね。いい意味で言えば、まるでハロウィンのように季節感が良いアクセントになり、文化的に貢献することかと思います。日本国民の多くが同時に熱中するというものが昨今は減ってきていますので、恵方巻はいいことかもしれません。ちなみに関西の文化が全国的に移行したことだと思われていますが、少なくとも私が大阪にいた平成初期には大阪でも全くそういうことはありませんでした。

そして恵方巻は最近、食べやすいハーフロール、あるいはスポンジケーキ製のものとか、なんだかバリエーションが出てきたものです。

さて話が植物に行きます。

ハツカダイカ...... そういうことはあります。全くどうでもいいことですが、それを聞くと仙台人としては「20日で良かったの?」というふうに聞こえます。

ハツカダイコンの根、見えるところもだんだん大きくなっているようです。そしておっしゃる通り、葉も食べられますね。まあ、ハクサイと違いトゲトゲしていますし辛いのでしっかり熱を通すのがいいでしょうね。

最終的に種子袋のようになるか、色も形もお楽しみです。

しかし、このネーミングは誰が考えたのでしょうね。関係ないですが最近は本当に品種名が多様化しました。昔は植物の品種名といえば、「京都一号」とか「黄色早生」とか地味な名前だったのですが...... 最近ではイチゴでも「あまおう(あかい・まるい・おおきい、から。甘いからではない)」、「もぅいっこ」「まんぷく」とかあるものです。他、ネギで「ホワイトスター」とか、タマネギで「マッハ」、レタスで「ワインドレス」、ブロッコリーで「トップギア」、ホウレンソウで「デュエル」などなど...... ラスボス感満載です。そのうち「ハイパーサンダーフラッシュ」とか厨二病ネームも出てくるでしょうか。

もちろん花の品種名はもっと多様です。もはや切りがないほど多様ですね。雰囲気や地域名も多いのですが、人名も多く、シンビジュームの「マリリン・モンロー」とか、アジサイの「ミセス・クミコ」はよく知られた銘花でもあります。

さて二回目のその二鉢で違いがあるのも面白いですね。乾き方は何に起因するのでしょう。大きさも植物も同じなのに。

そして私も初めて気づきましたが、鉢の種類が違うのではないでしょうか。一つは「駄温鉢」で、もう一方は「素焼き鉢」のように見えます。鉢の縁に釉薬がかけられてつるんとしているのが駄温鉢、全部同じ色なのが素焼き鉢です。

どちらも陶器には違いないのですが、素焼き鉢は低温で、駄温鉢はやや高温で焼かれています。そのため素焼き鉢は空隙が多く、水分が通りやすく、その分鉢表面からの蒸発が多くなります。駄温鉢はその逆ですね。この違いが乾き方の違いになった可能性があります。

ちなみにですが植物栽培において、素焼き鉢のように余計な水分を早く蒸発させる方が、水やりの頻度は多くなりますが枯らしにくいものです。しかし昨今では逆に水を全く通さないプラスチック鉢が全盛になっています。土の性質をしっかりコントロールしないと栽培しにくいですね。

話のついでなんですが、陶器とは、空隙が大きく連続していて、そのため水を通す性質があります。陶器の皿や茶碗はそれを防ぐためにガラス質の釉薬をかけていますね。一方、磁器というのは改良された窯でもっともっと高温を使って焼いたもので、空隙が微細なため連続になっていません。そのため水を通しません。まあ装飾のため釉薬はかけています。強度も強く、薄いティーカップなどが作れますね。

話は戻りますが、ハツカダイコンの色の違いなどよく見てました。まあ、どちらがどう正しいのか判別できませんので、このまま栽培しましょう。

ふあふあミックスは収穫しながら、一方では収穫時期以降も育てるのを決めたのですね。どこまで行けるか、楽しみに待ちましょう。前にも書きましたが、株を抜いて収穫ではなく、葉を順次使いながら株を残すというやりかたもできます。

クローバー状株、妙な感じになりましたね。これは単なる傷の結果ではなく遺伝子的なものに感じます。たまたま混ざっていたのか、よく分かりません。

コメントへの返信で、生物系にも興味があるとのことは嬉しいですね。工学部の人がそう思うところがいっそう素晴らしいことです。テレビの影響もあったということですがNHKもいいものですね。その番組はともかく、NHKでさえ科学系番組はずいぶんと減ってしまいました。

最後に温室の効果、確かにそれでは分からないような...... 仙台市内でもかなり違う(私の住む青葉区・泉区の境は、仙台市気温より3℃は低い)ものですし、更には地表面近くは気温が低いものだからです。研究室のある片平でも地表面気温は2℃ほど低いですね。せっかくの温室の効果、どうでしょう。

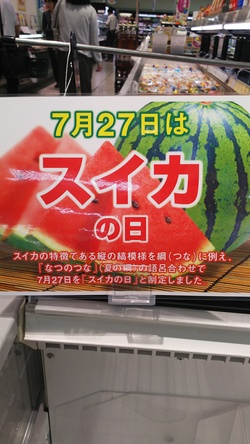

地味にスイカの日というのがあり、恵方巻に負けず消費拡大、です。

地味にスイカの日というのがあり、恵方巻に負けず消費拡大、です。

ではまた報告お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ