初めましてと1週間(農:柚原結女)

2023年10月19日 (木)

目次

- 自己紹介

- 栽培開始!

- 1週間を経て...

1. 自己紹介

初めまして、柚原結女です。

まずは自己紹介をしたいと思います。

私は農学部生物生産科学科植物生命科学コースの2年生です。

乗馬部とゴスペルサークルに所属しています。

外部では、名取の海岸林の再生ボランティアや学習ボランティア、演劇などに関わっています。

来年の3月からはウズベキスタンへ塩害地の土壌改良と乾燥地農業というテーマで留学をする予定です。

趣味は食べることと歌うことです。

実は、毎朝青葉山の馬場へ歌いながら自転車を漕ぐのがマイルーティンだったりします...

夏季は朝日を見ることも出来て、良きです。

写真は青葉山キャンパスにある草原と朝日です。夏場はここで外乗したりもします。

これからどんどん寒くなりますが、冬は冬で綺麗な雪景色を見れるのを楽しみにしています...!

それでは、よろしくお願いします!

2. 栽培開始!

今回栽培する植物は2種類あります。

1種類目はブロッコリーの芽です。パッケージの情報をまとめます。

品種番号:03558

生産地:アメリカ

発芽率:80%

発芽適温:20~25℃

生育適温:15~25℃

栽培日数:7~10日

2種類目はかぶ「CR雪あかり」です。パッケージの情報をまとめます。

栽培日数:40〜45日

晩抽性あり

根こぶ病抵抗性あり

ブロッコリーの芽は、プラスチックのコップの中で20〜30個の種子を発芽させます。

徒長するように、発芽から生育まで暗所である室内のキッチン下の戸棚の中で栽培します。

かぶは、発芽まではシャーレを日光の当たる室内に置いて栽培します。

発芽後は、鉢に植え付け、受け皿の上においてベランダで栽培します。

ベランダは北東向きにあり、日の当たる時間は10月現在でおよそ朝6時〜10時の4時間です。

私のベランダは柵しかない簡易的なもので、風を避ける壁がないため、鉢にダイレクトに風が当たる可能性があります。

特に昼頃の風は強いので、状態によっては風避けをするつもりです。

3. 1週間を経て...

播種から2日目、シャーレ上のカブの種子に変化は見られませんでした。

一方、ブロッコリーの芽では、膨らんで表面の種皮が裂けている種子が数個観察されました。種子が水を吸収したためでしょうか...

3日目24時頃(室温18℃、湿度72%)カブの種子の1/3ほどは、種皮がさけて黄色いものが見えていました。他の種子は変化が見られなかったので、もう少し待つことにしました。

一方でブロッコリーの芽は、表面の種皮が裂けている以上の変化が見られません...

5日目午後7時頃(室温18℃、湿度80%)シャーレを覗くと子葉が出ている種子が半分ほど見られました。子葉は緑色をして、根が伸びているものもありました。残念ながら、もう少しと待っているうちに、植え付けのタイミングを逃してしまったようです...

タイミングは過ぎてしまいましたが、この段階で鉢に植え付けを行いました。

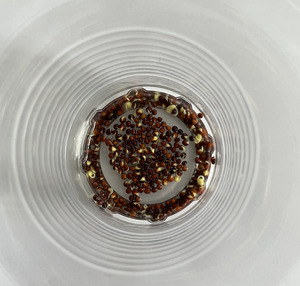

写真は、子葉が観察された種子の1つです。印象的だったのは根毛です。根の付け根から白透明の根毛がびっしりと生えていました。

感情的な感想になってしまいますが、生きようとする強い生命力を感じました。

一方で、ブロッコリーの芽は変化がまだ見られません...

播種から7日目午後1時頃(暗所15.5℃、湿度68%)ようやくブロッコリーの芽に新たな変化が見られました!

大半の種皮の皮は裂けており、初期の状態の1.2~1.5倍に膨らんでいました。そして、発芽が見られる個体が複数見られました! 状態には個体間でかなり差があり、完全に発芽して子葉と根が見られるものもあれば、種皮の裂けが見られないものまで、多様な段階のものが観察されました。

状態には個体間でかなり差があり、完全に発芽して子葉と根が見られるものもあれば、種皮の裂けが見られないものまで、多様な段階のものが観察されました。

下の写真は、観察された個体を成長の段階順に並べたものです。右端は未使用の種子です。

次はカブです。午後1時のベランダの気温は19℃、湿度は45%でした。子葉が完全に開きました。茎はヒョロヒョロとしており、上方向への成長はほとんど見られませんでした。土にはまだ根付けておらず、触るとすぐに倒れてしまいました。

栽培開始から1週間の様子は以上です。

現時点での心配点を記しておきます。

ブロッコリーの芽:腐らないようにすること。

現在水は1日一回程度取り替えていますが、3日目辺りで水を取り替え忘れてから、微かにカビ臭いような気がします。

暗所の湿度が70%前後であるのも不安点です。

様子を見つつ、場合によっては、水を取り替える頻度を増やすこと、現在使用している床に近い戸棚から高い位置にあ

る戸棚に変更することを考えています。

カブ :まだ茎はヒョロヒョロと細く、土に根付いているようには見えません。

最近は寒暖差が激しいですが、しっかりと成長できるのか...

心配ではありますが、これは植物の栽培初期にいつも感じていることであるため、とりあえずは見守ることにします。

今回の記事は以上です。

実は第一回目の記事から、悪戦苦闘しています...

おそらく、目的や着眼点が不明確なままスタートしてしまったのと、自制心の無さが原因です。

先輩方の記事を参考にしたり、疑問や興味をまとめたりして、実験の目的を再構築したいと思います。

それから、鉢植えのカブとブロッコリーの芽をもっと意識した生活ができるようになりたいです...水やりを忘れたりしないように...

よろしくお願いします。

コメント

柚原さんこんにちは

丁寧な自己紹介ですね!

乗馬とゴスペル...... どちらも高尚なサークルで、凄いです。特に乗馬は一生使えそうなことで、素晴らしいですね。ただ、確か乗馬サークルは連日朝早くから馬の世話をしなくてはならず、かなりのタイムリソースを使うものだと聞いています。それをものともせず続けているとは頭が下がります。

冬場、雪の青葉山キャンパスは綺麗ですよ! ただし雪はクソ邪魔だと直ぐに分かるんですが。

そういえば、南から来る人が東北大を選んだのは不思議ですね。普通北大なのでは...... まあでも東北大は東北大で良いところが沢山あります。個人的には東北大で一番自慢できるのが「学食カレー」です! 安い既製品ルーを使っているのは間違いなく、ベースの味はごく一般的なものなんですが、そこへタマネギが大量に入っています。その食感が絶妙!なんです。

さあ余談が続きますが、塩害と乾燥地農業に興味がありますか。これもまた非常に重要なテーマで、日本のように水が潤沢な国に住んでいると想像がつきにくいんですが、世界的にはどんどん塩害が進んでいます。その対策へ、遺伝子解析による育種、栽培技術の改良、コストや技術指南などの農業経済、いろんな分野の研究があります。まあとにかくそういった分野を知り、興味を持つのは大学二年生として視野が広いですね。

その結果が...... なんとウズベキスタン留学!! 人々の顔が日本人顔であるキルギスでもなく、詩の国といわれるカザフスタンでもなく、ウズベキスタン。

そのウズベキスタンというか中央アジア......どんな文化なんでしょうか。高校の世界史の教科書には、たしか「......その頃、サマルカンドを拠点として中央アジアに大帝国を築いたティムールは、元が滅んだのを不満として明への大遠征を企図したがその征旅の途中で病死した」という一文があったと記憶しています。というかその一文しかなかったような。

ただ、たいていの日本人には、ティムール帝国よりもウズベキスタンの新体操チームの方が覚えがあるかもしれませんね。東京五輪で何とセーラームーンコスチュームとは!! 正直セーラームーンとはあまり似ていない顔立ちやスタイルなのですが、それでも日本人にとって嬉しいものですね。高得点を狙った演出ではなく、ホスト国である日本へ気を遣った、ウズベキスタンのフレンドリーさの表れだったような気がします。

そしてウズベキスタンの言語はもちろんウズベク語、留学されるからには既にある程度できていると思います。実は私も数年前にウズベク語の教本を探したのですが、なんと一冊しか見つからず、しかもそれにはCDなどが付属していないものでした。それでは発音が分からない、というわけで学習を断念しました。まあ、そもそもウズベク語に興味を持ったのは、「母音調和」が無いからです。トルコ語などのチュルク語系、あるいはマジャール語などは、音素も少なく、また語順の縛りもきつくなく、それはいいのですがしかーし母音調和がある! これはなかなか手強い! 慣れれば......とかいうものの、考え始めるとかなり難しい。その点、ウズベク語は例外的にそれがないのはいいですね。そして表記は今はラテン文字でしょうか? それともまだまだキリル文字優勢でしょうか。まあ、キリル文字はそれほど難しくないでしょうが。

さて、ここから本題の植物栽培の話になります。といっても、本当の最初のステップ、発芽ですね。

提示はとても丁寧で、最初に種子袋の表記を転記しているのは素晴らしいことです。また、こちらの知りたい情報である「客観的温度のこと」「鉢受けのこと」「日照時間のこと」「風のこと」など先手先手で書かれているのがポイント高いです。

過去記事を参考に粛々と進められているのでしょうか。あえて注意点を挙げるとすれば、ブロッコリースプラウト栽培において、コップの中に「下地」が無いように見えます。下地無しでも栽培できるのですが、水の量の管理が大変になります。ややもすると乾燥してしまいますし、逆に多過ぎて種子が水没すると腐敗しやすくなります。このあたりも過去記事を見れば参考になります。過去にはこの下地だけの違いで実験をした受講生もいますし。

カビ臭いのは不安ですね。やや温度が低めなので栽培期間が長くなるでしょうから...... そして頻繁に水を換える? なかなか種子を動かさないで水を換えるのは難しそうです。普通は下地に根毛が貼ることで固定されますから。

それと遮光には気を付けて下さい。スプラウトは本当にわずかな光でも緑化し、食用にすべき胚軸の部分が短くなってしまいます。

ここでなぜスプラウトが腐りやすいかをお話しすると、植物は発芽時に周囲へ大量の有機物を撒き散らします。どんな意義があるのか不明で、あるいは根の周囲へ素早く菌叢を形成させるためかもしれません。ただ......栽培的には腐敗を招くので厄介ですね。市販のモヤシも開封後はあっさり腐るでしょう。

余談ながら、根から有機物を出すのは、最近の植物学分野のトピックでもあります。従来、根は植物を支え、水と元素を取り込むものだと考えらえてきました。ところが最近では根から出る有機物が何と光合成産物の二割にも及ぶことがあると分かり、また有機物の種類も豊富だと判明しています。逆に根の周囲の菌は、根の表皮より中に入り込んでいる種類も多いのです。つまり、根というものはダイナミックに周囲の菌や、周囲の植物とやりとりが多く、それはエネルギーという面からも「情報伝達」という面からもそうです。従来の、植物群落を見る視点は単に「生存競争」だったのですが、どうも別の視点が必要なようです。

話を元に戻します。鉢への移し替えは上手ですね。各個体の距離も適切です。鉢土の量もまあいいでしょう。

そしてヒョロヒョロして倒れそうとはいっても、植えこんだ深さが適切だったのか、写真ではしっかり根毛部が土の中に入っているように見えます。あとは水やりで倒さないよう、静かに、しかししっかりと水をやればいいですね。ただし、あまり毎日水をやってはいけません。過湿になると根が土に入りたがらなくなります。元々カブは乾燥に強い植物ですから、萎れるまで乾かしたら論外なんですが、数日に一度の水やりで充分です。

置き場はむろん屋外でいいのいですが、風がどのくらいか...... 本当に植物が倒されてグラグラにしかならないのか、教えて下さい。

それと気温は急激に低下してきています。ただ、それでも10月としては高めです。気象庁|過去の気象データ検索 (jma.go.jp) こんなデータを見て下さい。

さあ、第一回目の投稿で、だいたいの要領が分かったでしょうか。一回の記事であまりたくさんの内容・情報は求めませんので、むしろコンスタントに続けて下さい。またお待ちしています。

ついに紹介! うちの巨大ネコ! 体重なんと10.6kg(普通のネコの三倍)、よく頭と胴体の比率がおかしいと言われます。名前は「ドウブツ」。

ついに紹介! うちの巨大ネコ! 体重なんと10.6kg(普通のネコの三倍)、よく頭と胴体の比率がおかしいと言われます。名前は「ドウブツ」。

あ、それと話は戻りますがサマルカンドといえば、ゲームのファイナルファンタジーのBGMで「ザナルカンドにて」というのがあります。サマルカンドのイメージなのでしょうか...... ゲーム音楽史上屈指の美しい旋律ですので、よければ検索して聞いてみて下さい。

ラボスタッフ・オガタ