ひまじのカブ栽培日誌 第5回~根元の成長~(工:田中大翔)

2023年11月 9日 (木)

こんにちは、ひまじです。宮城でこのシーズンにやることといったらやっぱり芋煮。うちのサークルも芋煮会をやってきました。今回は山を登る方のサークルでこちらのサークルでは山形風と宮城風の二つを作るんですよね。上が山形、下が宮城ですが、やはり牛肉を使う山形の方が人気なようで......。私としては豚汁大好きなので宮城風の方が好きなのですが......。でも牛肉は大好きです。

そういえばこの間の日曜日に宮城復興マラソンがありました。そこでマラソン好きな父親が出場するためにこっちまでやってきて、そこでせっかくだからとヨドバシの6階にあるポークステーキの店に一緒に行きました。やはり豚肉だと牛肉よりはるかに安いですね。写真は肉350gあるのですが、このセットで1700円とかなり安く感じます。

栽培記録

さて、本題に移りましょう。さて、前回の作業の結果がどうなったのか。25日目から見ていきましょう。

25日目、これからは基本的には上が外鉢、下が内鉢です。株の移動に失敗したと思われる株の元気は復活せず、子葉は枯れてきました。内鉢はやはり色の違いが出てきたように感じます。前回コメントにあった葉の厚さは内鉢も外鉢も触った感じ変化がないのでそこまで日光不足ではないのかもしれません。

余談ですが、私は高校生の時、美術でも音楽でもなく、木工を選択し、鉋やノミなどを使い、電動、釘を使わない家具作りをしていたため、厚さの違いや表面の凹凸などは1mm以下のわずかな差でも何となくわかります。

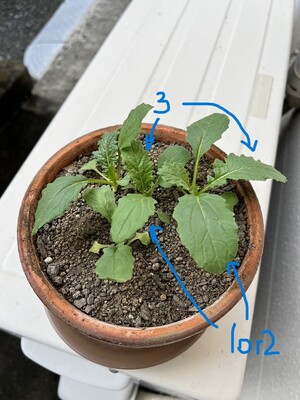

27日目。子葉の枯れが進んでいます。これはいつか間引くことにしました。ここで気づいたのですが、本葉1,2枚目と3,4枚目の形が違うのです。3,4枚目の方がギザギザしています。これは何らかの環境が変化したことの影響なのか、はたまたカブがこういうものなのか......でも去年の投稿の写真を見る限りだと生育に問題はなさそうです。少し根元カ太くなった気が......。内鉢も今のところ問題なさそうです。

29日目。やっぱり太くなっている気がして測ってみたら一番生育の速い株で根元の直径が5~6㎜になっていました。内株は少し緑色が濃くなった気が......。

31日日目、種をまいてからちょうど一か月です。見ての通り大分葉の重なりが増えてきました。曇っている日って葉がテカって写りますよね。気になったのは内鉢の本葉に開いた小さな穴です。虫が食べたような穴ですけどこれ内鉢ですよ!?室内ですよ!?一体何が起きているのか不思議です。ちなみに外鉢はそのようなものは一切ありませんでした。

ここで水やりについて書いておきます。私は一日一回見て土が完全に乾いていたら底から水がでるほどたっぷりと水をやり、それ以外では放っておきます。目安としては今回の記事でいう31日目の外鉢ぐらい乾いているぐらいです。29日目の内鉢ぐらいでは水をやりません。やはり外鉢の方が水をやる頻度は多く、少しずつ内鉢とタイミングのズレが起きてきています。

カブの生育について去年の先輩方のブログを見ていたら鉢に植えて三週間でとんでもなく大きくなっており、いろんな意味で戦慄しました。また来週!

コメント

ひまじさんこんにちは

芋煮会シーズンですね。宮城山形福島の風物詩でもあります。この風物詩が認知されているおかげで、こうして河原で鍋ができるわけですね。これが例えば埼玉あたりで行ってしまえば、「河原でバーベキューなら分かるが、なにか別の変なことをやっている団体」に認定されてしまいます。

芋煮の中身は説明の通りなんですが、個人的にはあまりサトイモが好きではないので宮城風の方が好みです。肉も、確かに牛肉は美味しいのですが、「牛肉は高級」というバイアスがかかっている部分が大きくて......真面目に考えると「豚肉は豚肉の美味しさがあり、牛肉に負けない」と思ったりします。(宮城風を必死に擁護)

次の写真、豚肉よりもご飯の量に驚いたりします。うむ、さすがにマラソンランナーは違う......

さて本題の植物の話に移ります。

先ずは内鉢と外鉢の違い、写真では光加減が違うので色の比較がしにくいのですが、実際はどうなんでしょうか。あまり色も違わないとすると、内鉢も日照条件が大変良いのですね。そして、本葉の穴? クローズアップ写真が無いので分かり難いのですが、そんなものが生じたのでしょうか。実は室内でも虫の害は生じます。もしもコバエのようなものがいたり、土にイモムシのようなものが見つかったりしたら教えて下さい。まあ、そういった場合でもさすがに室内栽培ではめちゃめちゃ食われて枯死するといったことにはならないでしょう。

害虫といえば、カブにはモンシロチョウを始めとしてアブラムシ、コナガ、ヨトウムシ、いろんな害虫が付くものです。しかし、この季節からの栽培では温度が低いので、幸か不幸か害虫による被害はほとんど出ません。これが夏の栽培なら、無農薬では半分以上食われて無くなると思われます。

水やりのタイミングは悪くありません。敢えていえば、「土が完全に乾いて」とまでいかないうちに、もうちょっと早めでもよいかな、と思います。31日目外鉢の状態ですと萎れが見えています。カブは過湿よりは乾燥の方が失敗が少ない植物ですが、この場合は寒くなる前にできるだけ養分を吸わせるという意識で水を与えましょう。

そして過去記事との比較で、成長が遅めだと思われたでしょうか。非常に遅いとまで思えないのですが、こんな好条件(温度も日照も)の下で未だこの大きさなのは不思議です。

根の肥大は、まだ先のことになるでしょう。

さてそこでいよいよ「追肥」の話が出てきます。

お渡しした土には一ヵ月程度の肥料が配合されています。そろそろこの時分から追加してもいい頃合いです。追肥のやり方もまた過去記事を見れば明らかなのですが、一言でまとめてしまうと「決して植物の根元ではない場所へ、つまり鉢土の縁近くへ、肥料を一つまみずつだいたい3~4か所に埋め込む」という作業です。一つまみですから10~20粒ほどになるでしょうか。一掴みではありませんよ。そして毎年セオリーを守らず根元に置いてしまう受講生が出るのですが、根はもう充分に鉢土に回っていますので、というか根元ではなく根の先端が水や養分を吸収できる部位なので鉢土の縁に置いていいのです。

そしてできれば、追肥をしたら葉の色をいっそう注意深く観察しましょう。肥料の窒素分が効いてくればだいたい5~10日くらいで葉の色が濃くなるものです。その変化が見えなくとも追肥は10日に一度与えましょう。

さあ、それからひまじさんの気付かれた「葉の枚数と葉の形」、その通りです。本葉はみな同じ形ではなく、変わる方が普通です。

コメントの項目が多くなってしまいますが、葉の重なりがこれ以上酷くなれば、もう一段の間引きが必要になるでしょうね。この位置関係で3株全てはきついかもしれません。ただ、ここまで大きくなれば「間引き株の実食」が可能になります。

このネーミング......

このネーミング......

あ、関係ないですが、手の感覚と厚さについて。

実は歯に被せものを作ったりする際には、歯と歯の隙間をだいたい50μmにするものです。それ以上になると食べた時に挟まりやすくなります。

さあその調整、実は歯医者は「この研磨剤でこの力でやれば、だいたい何μm削れるか」感覚で分かっています。やれと言われれば誤差5μmまでは簡単に追い込めますよ!

本当にちなみのことなんですが、歯医者特有のあの甲高い音は、エアータービンの音です。モーターでは作れない高速回転(50万rpm)を使いたいときに、タービンを使います。

ラボスタッフ・オガタ