【アウトリーチ活動】仙台市立館小学校・特別講義(7/18)

2019年7月18日 (木)

仙台の梅雨もいつまで続くのか。ちょっと変わったハスの花が開花したとか。そういえば、小学校の頃、学校の帰り道に「ハス」というか「レンコン」の田んぼがあったような。葉っぱの上で、コロコロと転がる水滴を見て、葉っぱがほしいなと思ったことが何度も。ただ、道沿いにはなくて、田んぼに落ちないようにするのが難しくて、give upしたような。。。いずれ、梅雨の時期に思い出すのは、そんなことで。台風5号の影響なのか、今日もぐずついた天候で。。。

7/18(木):仙台市立館小学校・特別講義「花を解剖して花の構造を理解しよう」

で、今年で4(or 5)年目になる、仙台市理科特別授業。今年度は5つの小学校へ。最初は、仙台市立館小学校へ。以前、片平丁小学校、仙台市教育センターでお世話になった大友先生が今年度から校長先生として赴任。着任早々にorderを頂き、人のつながりのありがたさを実感でした。講義のお題は「花を解剖して花の構造を理解しよう」。玄関先でwelcome boardがお出迎え。ありがとうございました。

渡辺が子供の頃といわなくても、今から20年くらい前であれば、学校の帰り道で道草をして、道ばたの花をばらばらにして帰ったものです。渡辺が子供の頃は、むぎぶえ、まめぶえをならしながら、帰ることも。もちろん、ムギは問題なのですが、時代の寛容性があったことが、今の自然を見るチカラを養成してくれたと。そう考えると、学校の帰り道にちょっと拝借をしていた世代がその次の世代にそれはいかがなものかというのは、教育をするものとしては、頭を抱えるわけです。

渡辺が子供の頃といわなくても、今から20年くらい前であれば、学校の帰り道で道草をして、道ばたの花をばらばらにして帰ったものです。渡辺が子供の頃は、むぎぶえ、まめぶえをならしながら、帰ることも。もちろん、ムギは問題なのですが、時代の寛容性があったことが、今の自然を見るチカラを養成してくれたと。そう考えると、学校の帰り道にちょっと拝借をしていた世代がその次の世代にそれはいかがなものかというのは、教育をするものとしては、頭を抱えるわけです。

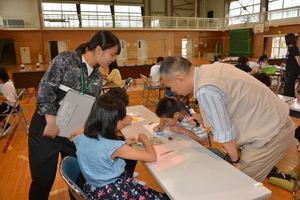

そんなことで、花を解剖して、その微細な構造を見るなんて言うことは、ずっと先でやってみればよいこと。それよりは昔の子供のように、野山の花を分解して、感性を養ったり、経験値を上げることは、学校の行事としてでもやらないといけないこと。そんな観点で「花を解剖して花の構造を理解しよう」という講義を開講しているわけです。大友校長先生が丁寧に渡辺を紹介してくれたあと、渡辺が子供時代にやっていたちょっとした遊びについて、紹介を。花だけでなく、昆虫などの動物を使って、いろいろなことをしていたと。今日の講義では、花を分解して、それを紙の上にどの様に並べるのか。いつもの学校の授業では、こういうようにやるというのを言われるところを、そうでなくて、自分たちの自由でとなると。。。最初は試行錯誤でしたが、自由な発想で、2コマを頑張ってくれました。

そんなことで、花を解剖して、その微細な構造を見るなんて言うことは、ずっと先でやってみればよいこと。それよりは昔の子供のように、野山の花を分解して、感性を養ったり、経験値を上げることは、学校の行事としてでもやらないといけないこと。そんな観点で「花を解剖して花の構造を理解しよう」という講義を開講しているわけです。大友校長先生が丁寧に渡辺を紹介してくれたあと、渡辺が子供時代にやっていたちょっとした遊びについて、紹介を。花だけでなく、昆虫などの動物を使って、いろいろなことをしていたと。今日の講義では、花を分解して、それを紙の上にどの様に並べるのか。いつもの学校の授業では、こういうようにやるというのを言われるところを、そうでなくて、自分たちの自由でとなると。。。最初は試行錯誤でしたが、自由な発想で、2コマを頑張ってくれました。

顕微鏡も準備頂き、拡大して、花弁の表面を見たり、新しい昆虫(??)らしきも見つけたのですが、観察前にどこかへ。「花」を1つとっても、いろいろな要素で学習することの楽しさを理解してもらえたのではないかと。。。講義の最後のところで、代表の方からお礼の言葉。とてもしっかりしていました。今日のことを大事にして、夏休みにいろいろなものを解剖してみて下さい。学校の周りにはたくさんの自然がありますので。

顕微鏡も準備頂き、拡大して、花弁の表面を見たり、新しい昆虫(??)らしきも見つけたのですが、観察前にどこかへ。「花」を1つとっても、いろいろな要素で学習することの楽しさを理解してもらえたのではないかと。。。講義の最後のところで、代表の方からお礼の言葉。とてもしっかりしていました。今日のことを大事にして、夏休みにいろいろなものを解剖してみて下さい。学校の周りにはたくさんの自然がありますので。

順番的には、最初の講義の前の時間ですが、大友校長先生、理科専科・佐藤先生と今回の講義の趣旨であったり、これまで、片平丁小学校で行ってきたことなどを。何より感動だったのは、渡辺の講義のやり方というか、話し方というか、そんなことを評価頂き、近隣の小学校、校内の先生方にも声をかけて頂いたとか。ありがたいことです。今回は通常の講義ではなかったですが、次回は広く近隣の小学校の先生方とも交流できる時間があればと。。。最後になりましたが、大友校長先生、理科専科の佐藤先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。たくさんのことを繰り返してやってみたり、じっくり観察することで今までとは違う世界が広がったのでは。。。また、次年度もお世話になります。

順番的には、最初の講義の前の時間ですが、大友校長先生、理科専科・佐藤先生と今回の講義の趣旨であったり、これまで、片平丁小学校で行ってきたことなどを。何より感動だったのは、渡辺の講義のやり方というか、話し方というか、そんなことを評価頂き、近隣の小学校、校内の先生方にも声をかけて頂いたとか。ありがたいことです。今回は通常の講義ではなかったですが、次回は広く近隣の小学校の先生方とも交流できる時間があればと。。。最後になりましたが、大友校長先生、理科専科の佐藤先生、5年生の担任の先生方をはじめとする関係の先生方にお礼申し上げます。たくさんのことを繰り返してやってみたり、じっくり観察することで今までとは違う世界が広がったのでは。。。また、次年度もお世話になります。

わたなべしるす