コムギ1&ホウレンソウ3.5 新しい仲間が増えました!(農:土肥裕花)

2016年10月29日 (土)

こんにちは。先日の予告の通り、コムギの栽培を開始したのでその報告をさせて頂きます。

まずは、栽培することになった経緯から。

私は、高校のとき所属していた部活で、「ゆめちから」という品種のコムギの栽培をしていました(ゆめちからについて詳しく知りたい方はこちらのPascoさんのページをご覧ください)。そして、私が卒業した後も後輩たちが栽培研究を続けていたところ、福井大学のイベントに参加した際に、福井大学の先生から福井県立大学の村井先生という方を紹介して頂き、早生の品種である「ふくこむぎ」も栽培し生育比較をすることになったそうです。そして、私が部の顧問だった先生にこの講義で野菜を栽培していることをお伝えしたら、仙台でもふくこむぎを育ててみないかという提案を頂いたのでチャレンジしてみることになりました。

次に、ふくこむぎという品種にについて。

村井先生に頂いた資料から簡単に説明します。興味のある方は、ぜひリンクから資料を見てください。ふくこむぎは、福井県の降雪・梅雨があるという気候に適した、新しい品種のコムギです。具体的には、早生であるために梅雨になる前に収穫ができ、耐寒性・耐雪性も持っているという点が福井県に適しているようです(雨が多いと、「穂発芽」という収穫前の穂から芽が出てしまう現象による収穫量現象・品質劣化や色あせなどの問題が起こってしまう)。また、ふくこむぎの小麦粉は準強力粉で、パンや製麺など、さまざまな用途に用いることができるそうです。私がゆめちからを栽培したときは、連日の雨・雪・寒さでコムギがとても心配だったので、このような特徴をもつふくこむぎはすごいなぁと思います。

そして今日、やっと播種することができました。

ホウレンソウのようにシャーレで発芽させることも考えましたが、自分が以前栽培した際には直播きだったこと、ネットで検索すると直播きしている事例しか見つけられなかったことから、コムギは直播きすることにしました。

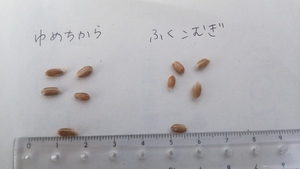

はじめに、種の形態観察を行いました。顧問の先生がゆめちからの種も送ってくださったので比較してみたいと思います。ちなみにこの種は、昨年部でとれたものとのことで、仙台から後輩たちの頑張りが感じられて嬉しいです。

形や大きさは、炊きあがったお米の粒と近い気がします。2つの品種を比べてみると、ふくこむぎの方がわずかに小ぶりで、種の茶色が明るめです。この違いが小麦粉になったときに影響するのか、それとも単にそれぞれの品種の個性なのか私には分からないですが、同じ作物でも種の頃から違いがあることが印象的でした。

ずいぶん前置きが長くなってしまいましたが、いよいよ種まきです。

一週間ほど前に、鉢の底に軽石を敷き、その上に土を入れて一度水やりをして準備しました。顧問の先生のアドバイスから鉢はできるだけ深いものを選び、プラスチック鉢なので水はけを考えて少し多めに軽石を敷きました。そして今日、こちらのサイトを参考に種を植えました。鉢に4つ、深さ2~3㎝の穴を掘り、そこに3粒ずつ種を入れ、軽く土をかけました。

だいぶ見づらいですが、この向きで12時・3時・6時・9時の位置に種があります。この説明で伝わるでしょうか...。

コムギは乾燥に強いとのことなので、芽が出るまで水やりはしない予定ですが、以前のホウレンソウのことがあるので少し心配です。まめに様子を見ようと思います。

仙台と私の地元の北陸では気候も違うので、上手く育つ、育たないに関わらず、何か母校の後輩の参考になればいいなと思います。

前回の投稿で渡辺先生から頂いたコメントについても少々お話します。

まず、気温ですが、たしかにその日は最高気温が久々に23℃くらいで、「暖かいから夜の冷え込みも安心」などと考えながら鉢をベランダに出したことを覚えています。水管理の側面からも気温は重要ということを実感しました。気温には今後もっと気を遣っていこうと思います。また、コムギのぶんの余りの土で土寄せも行いました(冒頭の写真)。

三枚目の本葉がまた少し成長しています。前回も写真を撮ろうと試みましたが、茎に同化してしまうほどの小ささで断念したという経緯があるので、日々大きくなっているのだなぁと感慨深いです。

気づけば今回も長くなってしまいました...。他の授業のレポートもこんな風に楽しく書けたらいいのになぁと感じます。早く無事コムギが発芽して、その報告ができたらと思います。

それでは、失礼します。

コメント

農学部・土肥さん

遺伝の渡辺でございます。コムギの栽培、早速、おもしろそうですね。というか、福井県立大の村井先生は、昔から同じ学会(日本育種学会、日本遺伝学会など)で、ご一緒することがあり、また、研究会などでも、とてもお世話になっています。こんなところでつながるとは。びっくりです。ゆめちからは、これからの日本のパンコムギを支える主力になる品種だと思います。海外からの輸入にどれくらい対抗できるか。ふくこむぎは、穂発芽性の改良ですか。日本の気候では、梅雨が来るので、穂発芽は大きな問題です。どんな違いが出るか、出穂するのは、講義のあとになると思います。また、強く育てるためには、「麦踏み」も欠かせないような。あと、イネは元肥、ムギは追肥と言われることがあります。つまり、イネは水田にあらかじめ投入しておいた肥料が効果的で、それに対して、麦類は、生長してからの追肥が重要と言うことだったと。そんなことも学んでみて下さい。

ホウレンソウは、土をうまく土寄せに使って、よくなりましたね。順調だと思います。水管理の要諦をつかんだのだと思います。これからの生長が楽しみですね。

あと、コムギの播種は、もちろん、直まきでもよいわけですが、渡辺は遺伝学をやっていて、その時に、確かにこの種から芽が出たというのをわかりやすくするためには、シャーレでの発芽をさせておくのは、生長がわかりやすいので。と言うことだけですから。いずれ、発芽しての、単子葉の生長、楽しみですね。気温など、いろいろなことに気が回るようになったこと。niceです。では。では。

わたなべしるす