収穫。コマツナ。(農:平岩愛彩)

2017年1月 3日 (火)

あけましておめでとうございます。農学部の平岩愛彩です。とうとう2017年になってしまいましたね。時が経つのは速いものです。もう2017年も残り362日とちょっとです。あなおそろしや、あなおそろしや...。正月早々、皆さんたくさん記事を書いていらっしゃるので私は驚いています。

冒頭の写真は、先日大晦日に家族で訪れた銀閣寺で撮った写真です。私にとって、人生で初めての銀閣寺でした。天気も良く、水面に映った銀閣寺がとてもきれいで、素敵な大晦日の銀閣寺でした。

さて、今回は帰省前のコマツナの様子について紹介していきたいと思います。

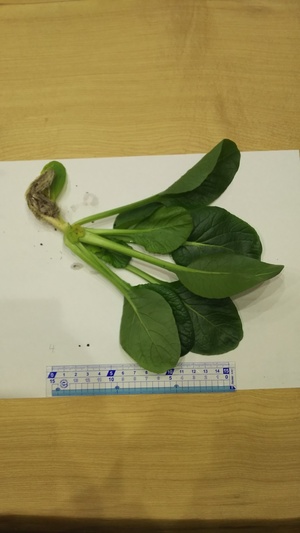

まず、これがコマツナ全体の写真です(12/27 13:17撮影)。

まず、これがコマツナ全体の写真です(12/27 13:17撮影)。

そして、2と4を収穫した後がこちら(12/27 13:29撮影)。

間引きで残した2,4,5のコマツナですが、真ん中に生えていて、最初から一番大きかった5が一番大きくなり、土から葉の先まで20㎝でした。

間引きで残した2,4,5のコマツナですが、真ん中に生えていて、最初から一番大きかった5が一番大きくなり、土から葉の先まで20㎝でした。

以前スーパーでコマツナを見て調べてみた時、全長は約36㎝、本葉は6~8枚でした。なので、収穫目安はそれぐらいかなと思っていたのですが、栽培開始から83日経ってからでも背丈はせいぜい20㎝止まり。ですが、本葉は5でもう12枚目が生えてこようとしています。これはきっと間引きが甘かったせいで大きくなれなかったのだろうと思い、思い切って収穫することにしました。また、渡辺先生の研究室の学生さんからも、早めに収穫した方がおいしいしくて、遅れると青臭くなってしまうと教えてもらいました。それもあって、今回、1番大きい5のコマツナを残し、2と4のコマツナを収穫しました。5だけを残した理由は、今後このまま育ててあることをしようと思っているからです。そのあることというのが、交雑です。コマツナと吹立菜の。上手くできるかわかりませんが、今後の私の一大プロジェクトとして取り組んでいくつもりです。どうなるんですかね...。わくわく。

以前スーパーでコマツナを見て調べてみた時、全長は約36㎝、本葉は6~8枚でした。なので、収穫目安はそれぐらいかなと思っていたのですが、栽培開始から83日経ってからでも背丈はせいぜい20㎝止まり。ですが、本葉は5でもう12枚目が生えてこようとしています。これはきっと間引きが甘かったせいで大きくなれなかったのだろうと思い、思い切って収穫することにしました。また、渡辺先生の研究室の学生さんからも、早めに収穫した方がおいしいしくて、遅れると青臭くなってしまうと教えてもらいました。それもあって、今回、1番大きい5のコマツナを残し、2と4のコマツナを収穫しました。5だけを残した理由は、今後このまま育ててあることをしようと思っているからです。そのあることというのが、交雑です。コマツナと吹立菜の。上手くできるかわかりませんが、今後の私の一大プロジェクトとして取り組んでいくつもりです。どうなるんですかね...。わくわく。

では、収穫した2と4について観察結果を報告します。

まず、4から(1/3 21:06撮影)。

根の付け根から本葉の一番長いところまで、18㎝でした。市販のものと比べると、半分~3分の2ほどの大きさです。小コマツナですね。でも、形はちゃんとコマツナです。本葉の枚数は9枚。9枚目が今生え始めたくらいです。子葉は半分ほど黄色くなり、1枚はどこかへ行ってしまったようでした。一番最初に生えてきた本葉も若干黄色がかっています。本葉を見ていて思ったことは、3番目~7番目に生えてきた本葉たちはどれも同じような大きさでどれも同じような形をしているのです。重ねたらぴったり合わさる感じです。1枚目と2枚目の本葉はそれらに比べて半分ほどの大きさで成長が止まっているのですが。どうやら1枚目と2枚目の本葉は他の後から生えてきた本葉に比べて栄養が行き届いていないみたいです。次に根です(1/3 21:06撮影)。

根の付け根から本葉の一番長いところまで、18㎝でした。市販のものと比べると、半分~3分の2ほどの大きさです。小コマツナですね。でも、形はちゃんとコマツナです。本葉の枚数は9枚。9枚目が今生え始めたくらいです。子葉は半分ほど黄色くなり、1枚はどこかへ行ってしまったようでした。一番最初に生えてきた本葉も若干黄色がかっています。本葉を見ていて思ったことは、3番目~7番目に生えてきた本葉たちはどれも同じような大きさでどれも同じような形をしているのです。重ねたらぴったり合わさる感じです。1枚目と2枚目の本葉はそれらに比べて半分ほどの大きさで成長が止まっているのですが。どうやら1枚目と2枚目の本葉は他の後から生えてきた本葉に比べて栄養が行き届いていないみたいです。次に根です(1/3 21:06撮影)。

鉢から抜いた時にだいぶ絡まっていて、ぶちぶちちぎれてしまって短くなってしましました。なので、写真に写っているのは本来の長さの根ではないと思います。ですが、主根と側根がよくわかります。この抜くときですが、本当によく絡まっていて、かなり力をかけてもなかなか抜けなくで最後には土からコマツナを引き剝がすような状態でした。ダイコンや庭に生えている雑草みたいにスポッと抜けることを想像していたので、ここまで抜きにくいとは驚きでした。何でこんなに抜きにくいのかと思ってがばっと引き上げてみると...。

鉢から抜いた時にだいぶ絡まっていて、ぶちぶちちぎれてしまって短くなってしましました。なので、写真に写っているのは本来の長さの根ではないと思います。ですが、主根と側根がよくわかります。この抜くときですが、本当によく絡まっていて、かなり力をかけてもなかなか抜けなくで最後には土からコマツナを引き剝がすような状態でした。ダイコンや庭に生えている雑草みたいにスポッと抜けることを想像していたので、ここまで抜きにくいとは驚きでした。何でこんなに抜きにくいのかと思ってがばっと引き上げてみると...。

12/27 13:24撮影

分かりますでしょうか。引き上げた土にはぎっしりと根がはびこっていたのです。おそらく、3つのコマツナすべてを同時に引き上げたら、鉢の中のほとんどの土が根と一緒に持ち上げられたことでしょう。こんなに根が伸びていたなんてびっくりしました。水やりを我慢して我慢して我慢した甲斐がありました。私の過保護のせいであんなにひ弱だったコマツナたちがこんなに逞しくなっていたなんて...。感動しました。正直、ぶちぶちと音を立てながら収穫しているときは心が痛かったです。細い根が複雑に絡まって、端の方まで伸びていて、根から少しでも水と栄養を取ってやる!というような必死さが感じられました。これはすべて側根と呼んでいいのでしょうか。こちらの目には見えないところで身体を支えている、まさに縁の下の力持ちですね。

つぎに2のコマツナです(1/3 21:30撮影)。

2は茎の根元から本葉の先まで19㎝でした。本葉の枚数は11枚で11枚目が生え始めている状態です。子葉は二枚ともおられませんでした。役目を果たし終え、力尽き、土にかえったのかもしれないですね。見た目はほとんど4と同じです。ただ、本葉の形が4はみな卵型で円に近い形でした。それに比べて2では細長い卵型というか、もっと楕円形です。これは2の本葉に共通していました。同じ種袋に入っていて、同じ鉢で育てたコマツナだけど、本葉の形が比べると違っていておもしろいなと思いました。

2は茎の根元から本葉の先まで19㎝でした。本葉の枚数は11枚で11枚目が生え始めている状態です。子葉は二枚ともおられませんでした。役目を果たし終え、力尽き、土にかえったのかもしれないですね。見た目はほとんど4と同じです。ただ、本葉の形が4はみな卵型で円に近い形でした。それに比べて2では細長い卵型というか、もっと楕円形です。これは2の本葉に共通していました。同じ種袋に入っていて、同じ鉢で育てたコマツナだけど、本葉の形が比べると違っていておもしろいなと思いました。

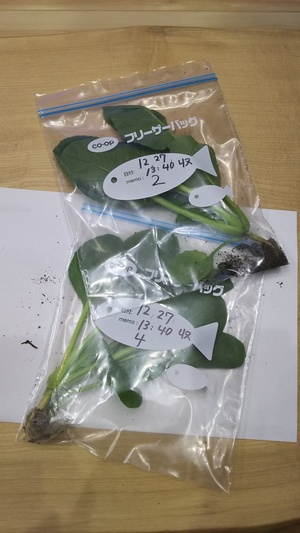

今回、この投稿は実家で書いています。ということで、この収穫したコマツナたちは私とともに仙台から石川県まで一緒に旅をしてきたのです。こうやって、保存袋に入れられて。 無事、一緒にたどり着くことができてよかったです。

無事、一緒にたどり着くことができてよかったです。

では、せっかくなのでコマツナっぽい写真も載せたいと思います。

これで根を切ってしまえば、まさに市販のコマツナみたいじゃないですか?ちょっと小さいけど。でも、コマツナの根っこみたいに、売っているものを買うだけでは見られないような野菜の部分も見られるというのもこの講義の良いところなのかなと思いました。

これで根を切ってしまえば、まさに市販のコマツナみたいじゃないですか?ちょっと小さいけど。でも、コマツナの根っこみたいに、売っているものを買うだけでは見られないような野菜の部分も見られるというのもこの講義の良いところなのかなと思いました。

このコマツナたちは実家で調理するか、そのまま置いていって好きなように食べてもらうかはまだ決めていません。仙台に帰るまでに時間があれば、コマツナ料理を作って自分で食べたいと思います。

それでは、今日はこの辺で。失礼いたします。

コメント

平岩さんこんにちは。

大晦日に銀閣とは凄いですね。小松からは日帰りの距離とは思うのですが、よく行かれました。私も数年前にそんな時期平等院鳳凰堂に行ったことありますが、改修中で池に水が無く、ハア?のことがありました。

さて、コマツナ、立派に育ちました。スーパーのはそんなに大きかったですかね。36cmもあるか・・いや、感覚的にもの言ったらダメですね。でも、20cmになったのは立派ですよ。このくらいが一番美味しいかと思います。

根の張り具合から見てもしっかりしていて、栽培がうまくいっているのがわかります。きちんと主根側根、観察するのも良いことです。

それで、最後に交雑についてですが、これは教授が何か書くでしょう。種の間がどれだけ離れているのか、花の咲く時期が同じなのか違うのか、ん~、私もわかりません。ちょっとめんどくさい気が・・・

ではまた、仙台でがんばりましょう。ラボスタッフ・オガタ

追伸、遺伝の渡辺でございます。あけましておめでとうございます。コメントを書こうと思っていたのですが、ラボスタッフのオガタくんの方がはやかったので、気がついたことを追記だけしておきます。まずは、交雑ですね。コマツナ、吹立菜の。形態的には異なると思いますが、いずれも、Brassica rapaに分類されます。昔は、Brassica campestrisと言われていました。rapaは、根っこが太ると言う意味。campestrisは、野っ原にはえていると言う意味。名前だけから見ると、野っ原にはえていたものから、葉っぱがまくようなハクサイ、根っこが太るカブを選抜したことを考えると、campestrisの方が、種名として、fitするのですが、先に名前をつけた方が、優先するという理由から、Brassica rapaと言います。雑種を作るためには、両方の花がシンクロして開花すること。それが大事です。うまく両方が一緒に開花してくれるとよいのですが、。。もちろん、2-3 weeksくらいなら、何とかなると思います。実際にやるとき、また、相談して下さい。というか、ぜひ、講義が終わったあとも、開花するころ、交配したとき、そのあとについて、記事を書いてもらえると、次年度の受講生への参考になると思います。

わたなべしるす