最終発表(工:鈴木大貴)

2017年1月13日 (金)

ついに最終発表ですね。

長々しい文章になってしまいましたが、最後までお付き合いくださいませ。

それではまず、先生からの設問から。

(1) 植物、作物の栽培を行って、最初に想像していたよりも、たいへんだったこと、逆に、以外とうまくいったなと言うこと、という栽培について、感じたことをこれまでの発表のHPを引用(link挿入)するなどして、説明して下さい。これまでのプレゼンに使ってないような写真があれば、それを掲載してもOKです。

あ

普段何気なく購入する、様々な食物。時期や年、地域によって変動する値段に「白菜高いなー」、「小ぶりだなー」などと思いながらお店に通っていました。偉そうに消費者目線で品定めする行為は、今思うと非常に恥ずかしいものでした。

今、実際に自分で1から食物を育ててみて感じること。それは農家の人々の大変さです。毎日毎日、追肥や間引き、水やりといったことをこなすことは非常に大変な労力を伴うことがわかりました。今回私が育てたのはたかが2種類の野菜数株です。ところが農家ともなるとその数は尋常ではありません。しかも工場製品などと違い、天候や虫などの害といった不確定要素によって収穫量に大きな差が生じ、全てが出荷できるわけではありません。加えて単価自体もそこまで高いわけではありません。その中で個体差をできる限り無くし、完璧に近い形で栽培することは想像を絶する過酷さであると感じました。

これからお店で食物を購入する際には色々と考えさせられると思う一方で、今まで何気なく言っていた「いただきます」の言葉にも感謝の気持ちを込める必要があるとつくづく感じました。

そしてもう一つ、実際に自分で育ててみて感じたのは「食物本来の美味しさ」です。例えばニンジン。お店で購入したものよりも、自分で栽培したものの方がニンジンらしい苦味を強く感じました。お店のものはあえてそれを抑えているのかもしれませんが、私にはそれがとても美味しく感じました。小松菜に関しても然りで、味がとても濃く、食べ応えがありました。自分で作ったご飯は美味しく感じるということはよく聞きますが、栽培に関しても同じなんだと納得がいきました。

あ

あ

(2) シラバスにも書いたように、植物の観察眼を養うことを目的としていましたが、それ以外の科目などへの波及効果もあったのではないかと思っています。どの様なところに波及効果があったかを実例を入れて説明して下さい。

あ

食物の観察を行う上で最も重要だと考えるのが、毎日毎日定期的に観察を行うということです。間隔がまばら、あるいは極端に開いていると、何らかの変化があった際にそれが生じた正確な時期がわからなくなってしまいます。また、微小な変化を見逃し兼ねないという問題点もあります。定期観察を行う上で大切にしていたことは、様々な角度から同一のものを眺めてみるということです。一点注視型の観察方法では、目に入らない特徴もあると考えます。

また、観察をただすればいいかというと、そうではありません。「目」のみに頼った観察は、思い込みや錯覚による間違いや、目測による不正確な数値に依存してしまいます。重要なのは、写真などで記録を残し、定規や秤を用いて正確な数値を残しておくことだと学びました。

そんな観察眼が役に立ったと思う分野が、意外にもアルバイト先でした。私は小・中学生にロボットのプログラミングを教える教室の先生をしています。そこでは、子供達の作ったロボットの動きをみて、プログラミングの問題点を指摘してあげる必要があります。そのためには、じっくりと動きを分析し、生徒の子達の説明に耳を傾けることが重要になってきます。上で述べたような、植物の観察を通じて知った様々なコツがより正確な分析と、アドバイスにつながっているように感じています。未来の一端を担う子供達のためにも、きちんと教えることができるようこれからも努めていきたいと思います。

あ

あ

(3) 他の展開ゼミとは異なり、実質、「毎日が展開ゼミ」ということでたいへんだったこともあると思いますが、逆に、毎日の観察をすると言うことで、どの様なことが身についたのか、感じたことなどを、まとめて下さい。これまでの発表のHPを参照してもOKです。

あ

正直申し上げて毎日の観察、栽培はそれほど苦にはなりませんでした。植物の栽培はとても面白く、やりがいのあるものでした。むしろブログの更新が苦痛でなりませんでした。何度途中でやめかけたことか・・・。写真や図の配置、大きさといったレイアウトを考え、文章を推敲しなければなりません。わずか数行の文章に1時間以上費やしたこともありました。この点が間違いなく、この展開ゼミの一番大変なところだと言えるでしょう。

ゼミを通じて身についたこと。それはズバリ「忍耐」ではないでしょうか。(笑)くじけそうになりながらも、最後までやり遂げることができたのは大きな成長であると思います。昔から三日坊主に終わってしまうことの多かった私にとって、これは非常に嬉しいことです。

ここまで続けることができた理由を考えてみるとあることに気がつきました。それは、「自分の成果が目に見える形で現れる」ということです。きちんと世話をすれば、大きく立派に育っていく様子がはっきりとわかります。毎日の観察を通じて、それを実感することができたことが続けることができた大きな要因であると思います。また、大変だったブログの更新に関しては、毎回毎回先生方から帰ってくる「コメント」が励みになっていたのだと思います。誰が読んでいるかもわからない状態では、続ける気など起こらなかったのではないでしょうか。誰かが読んでくれている。そのことが私を突き動かしていたのだと思います。拙く、内容の薄い文章を毎回読み、コメントをくださり本当にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

あ

あ

(4) 大学の講義の中でも、かなり、異端の講義形式になっていますが、このゼミ形式で文章を書いたり、それをいかにプレゼンするかと言うことも学んだのではないかと思います。それらを踏まえて、文章を書くという点で、ゼミ開始前とあとでどのような変化があったか、考察して下さい。

あ

今回のゼミにおいて、論文や報告書の文章と大きく異なる点は、読んでもらうために色々な工夫をしなければならないということです。ブログとは読者がいなければ成り立たないものであり、内容が面白く、興味深いものである必要があります。イラストや写真を的確に配置し、文字の色、行間に至るまで細部にまでこだわる必要がありました。そういった意味で、今回のゼミは非常に勉強になりました。ブログなど書いたこともない自分に、上で述べた点が上手くできていたか云々を述べる資格はありませんが、とても良い経験になりました。

文章については、あまり堅苦しい文章にならないように意識していました。人気のあるブログ等を拝見していても難しい表現や言葉は乱用されていません。読者目線に立ち、読みやすい文章を心がけました。また、題名に関しては一目見た際に興味を持ってもらえるようなものにすることを念頭に決めて行きました。内容がどんなに素晴らしくても、題名を一瞥して飛ばされていてはもったいないと思ったからです。

以上をまとめると、ゼミ受講以前と後では「人に魅せる」プレゼンを心がけることができるようになったという点で成長できたのではないかと考えます。

あ

あ

(5) 以上の(1)~(4)を踏まえて、この展開ゼミで学んだことを、大学での活動を含めた日々の生活に対して、どの様に活かすことができるか。さらには、まだ、収穫していない作物を今後、どの様に管理したいかを記して下さい。

あ

(3)で述べたように私はこのゼミを通じて、続けることの大変さとやりきった後の達成感を味わうことができました。このことが、大学で学ぶ上で非常に大切なことを気づかせてくれました。それは、目標に至る過程が過酷であればあるほど、達成した時の喜びというのは大きくなるのだということです。日々、大学での授業は難しく、苦難の連続です。時には睡魔に打ち負かされ、時には他の誘惑に完敗し、授業に出席してはいるものの何をしにきたのかわからなくなる時も多々あります。しかし、それらを1つ1つ乗り越えていくことが自分の小さい頃からの夢を実現するためには必要不可欠なのです。自分がやりたいことのために、東北大学に入学した時の初心を改めて思い出すきっかけになりました。これからは、勉学そして部活動に今まで以上に腰を据えて取り組み、より大きな充実感、満足感を得れるよう邁進して行きたいと思います。

さて、未だ栽培中のミニニンジンについては引き続き観察を続けていこうかと思っています。成長が芳しくなく、ひょろひょろした状態ではあるものの時間が薬となり、少しずつ太くなっている様子も伺えるためです。ゼミが終了するからといって抜いてしまうのは非常にもったいない気がします。育成期間目安は過ぎてはいるものの、もう少し粘って見たいと思います。

また、今学期中に使わなかった種子に関しては、来年度再び時期がきたら埋めたいと思います。せっかく、プランターや土等を買い揃えたのにここでやめてしまうのはもったいないからです。ブログを更新する必要がない分、気軽にそして楽しく栽培できると思います。

一番初めの集まりの際に、老後の嗜みとして菜園を作りたいと夢を語りましたが、今回のゼミ履修はそれに向けた記念すべき一歩になったと思います。たった2つの鉢、そしてプランターで出発した夢が、やがて大きな畑へと繋がっていくことを思うとワクワクしてきます。次は何を育ててみようか、どんな料理にしようか。そんなことをつい考えてしまいます。今回の栽培で経験した失敗も、成功もみんな糧にして次なるステップに進んでいこうと思います。

あ

「植物成長記録とお料理写真集」

あ

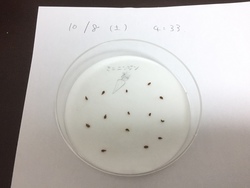

【ミニニンジン】

あ

あ

【小松菜】

あ

あ

ああ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

あ

ああ

あ

あ

あ

あ

ああ

あ

あ

あ

あ

あ

【カイワレ大根】

あ

あ

あ

今までブログを通じて、様々なアドバイスや的確な指摘をしてくださった渡辺先生を始め、ラボスタッフの方々本当にありがとうございました。とても楽しい時間を過ごすことができました。これで終わってしまうのかと思うと、あんなに大変だったにも関わらず、なんだかさみしい感じがします。ゼミが終わっても、しっかりと植物と向き合う時間を作っていきたいと思います。

コメント

工学部・鈴木さん

遺伝の渡辺でございます。普段スーパーに並んでいる野菜がどれだけ大変な過程で、作られているかと言うことを実感できてもらったのは、この講義の1つのポイントなので、こちらとしては、よかったなと。工業製品のように質をそろえることは、とても大変なのにもかかわらず、そろっていることは、栽培する側、品種改良の側でよくコントロールされているからと言うことです。あと、野菜の本当の味というか、少し苦みがあるとか、そうした形質がでにくいように、品種改良されつつあるのが、現状です。小さな子供さんがピーマンを食べやすいようにとか。食べないよりは、よいのかも知れないですが、いずれ、本当の味を実感できたのは、よいことかと。

観察するときの要諦を押さえていて、それを小中学生への指導に活かしているのは、すばらしいことですね。鈴木さん自身、十分、未来の日本を担う人材ですから、こうして観察したり、文章を書ける人材として、活躍して下さい。もちろん、後進の指導も大事ですので、ぜひ、継続して下さい。最初に農学部・土肥さんも同じように、毎日の観察が「苦でない」と書かれてあるのは、こちらが感動です。いくら、こちらからのコメントがあるとはいえ、継続することは、大変なことです。何かでくじけそうになったとき、この展開ゼミを思い出してもらえると、幸いです。

論文、レポートでも、図表に色をつけることは、最近、多くなってきました。昔の論文は図版はほとんど、白黒でしたが、今はカラーが多いですね。カラー図版の場合、経費がかかるなどがありますが、見やすさがあります。という点では、ここで学んだ上手な見せ方というのは、これからもいかせると思います。論文であれば、イントロの部分をどの様に書くかで、全体のインパクトも違ってきます。その意味でも、どの様に書くかと言うことは、大事です。達成感というのは、研究であれば、論文がacceptになることかも知れないです。研究室に配属されて、実際に論文を書いたときに、味わうことができると思いますが、それも失敗、成功の経験の上に、継続したことで、達成されるものだと思いますので。ニンジンは講義が終わっても、投稿はできますので、よかったら収穫、食レポをして下さい。楽しみにしておりますので。もちろん、それ以外のものを気ままに栽培するのもよいかと。ということで、また、どこかでお目にかかれることを楽しみにしておりますので。。。

わたなべしるす

PS. これまでに書いた記事、他の受講生の記事などについてのlinkがあれば、より分かりやすかったと思います。これから書く受講生の皆さん、ぜひ、linkを入れてみて下さい。