初めまして(農:齊藤芙紀子)

2017年10月12日 (木)

初めまして。農学部一年の齊藤芙紀子(さいとうふきこ)と申します。

二年前、まだ高校生だった頃に、渡辺先生の出前講義を聴講したことをきっかけにこの展開ゼミの存在を知りました。受講生の方々が書かれるブログの内容がどれも面白く、当時からこのゼミに参加してみたいと思っていたので、今回参加することができてうれしいです。

母方の祖父母が農家ということもあり、植物の栽培に元々興味はあったのですが、植物を育てた経験は小学校でのミニトマトやサツマイモの栽培程度です。正直不安もありますが、これから約半年間、自分なりに試行錯誤しつつ頑張っていきたいと思います。

第一回目の投稿ということで、この展開ゼミに参加するにあたっての自分なりの目標を立てました。立てた目標は以下の三つです。

1.15回以上の投稿を目指す

このゼミは投稿するペースも回数もすべて自分で管理することになります。植物は常に成長し続けるため、毎日の観察を欠かさずに行い、週に一度の投稿を目指したいと思います。

2.第三者を意識して読みやすい文章を書く

自分は文章を書くのがとにかく苦手で、高校までの作文や読書感想文ではひたすら文字数を稼ぐことに全力を注いでいましたが、大学ではレポートを書く機会が多く、相手にとって読みやすい文章を書く力が求められるため、このゼミを通してその力をつけられればと思っています。

3.栽培する三種類の野菜のうち、少なくとも二種類は収穫できるようにする

自分の食べたい野菜を栽培するので、是非とも収穫して調理した様子まで記事として投稿したいです。今まで受講された先輩方の記事や家庭菜園のサイトなどを参考に、同じ失敗を繰り返すことなく栽培できるよう頑張りたいと思います。

第一回目の展開ゼミでは栽培に必要なものとして、野菜の種のほかに

・5号鉢と直径11㎝の鉢(栽培用の土入り)

・肥料

・スプラウト用の透明カップ

・目出し用のシャーレ

・鉢用の名札2枚

をいただきました。

これらに加えて、自分で必要だと思ったものを栽培を始める前に購入しました。

・温湿度計

・予備の透明カップ

・アルミホイル

このほかにも、今後さらに必要なものがあれば随時準備していきたいと思います。

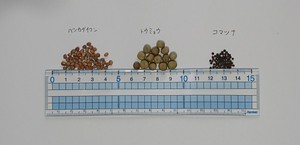

私が今回の展開ゼミで育てる予定の野菜は、ハツカダイコン、トウミョウ、コマツナの三種類です。

栽培前にこの三種類の野菜の種の観察を行いました。

・ハツカダイコン

種の大きさは2~4㎜ほどで、色は黄土色や茶褐色のほか、やや黒ずんでいるものもありました。形はどれもやや歪な楕円形で、扁平な面もありました。

・トウミョウ

種の大きさは4~5.5㎜ほどで、色はくすんだ黄緑~黄土色でした。形は球形ですが、多くの種に、対角線上に二か所くぼんでいる部分がありました。

・コマツナ

種の大きさは1~1.5㎜ほどで、色は焦げ茶色でした。形は球形でした。

次回は発芽から鉢に植えるまでの過程を紹介できればと思っています。これからどうぞよろしくお願いします。

コメント

農学部・齊藤さん

おはようございます。遺伝の渡辺でございます。2年前に出前講義にいったことは、覚えていますよ。その時に、渡辺のHPを見て、この展開ゼミを受講してみたいと思ってくれたのは、感動ものです。おじいちゃん、おばあちゃんが農家なのですね。自分でも試行錯誤したり、あるいは、先輩たちの記事を参考にされると思いますが、困ったときには、HPを介して、おじいちゃん、おばあちゃんにhelpを求めるというのも、1つのideaですから。そんなこともやってみて下さい。

目標もしっかりしていますね。毎日、少しの時間でよいので見てあげて下さい。毎日というのが大事ですから。その時に、どこに注目したら、おもしろさが伝わるのか、そんなことも考えながら。朝などは忙しいでしょうから、夜にもどったとき、あるいは、土日で時間のあるときに、。文章を書くのは、これは講義で話をしたとおり、ある種のトレーニングですね。これをよい機会にしてもらえればよいと思います。写真もつけることができる訳なので、どうやったら、分かりやすくなるか、是非、考えて見て下さい。15回の記事を書くことで、最後に振り返ってみるのがよいかと。収穫の楽しみ。これは大きいですね。ある種のモチベーションとして。それを大事に、がんばってみて下さい。

見やすさということを考えると、写真は、もう少し大きく撮るのがよいですね。もちろん、元の写真とlinkされているので見ることはできるのですが。次回以降、是非、その当たりも、工夫してみて下さい。

わたなべしるす

PS. 記事の後ろの名前は、自動的に付与されるようになっています。なので、2個、表示されていましたので、削除しておきました。次回以降、気をつけて下さい。プレビューをしてみるとよいと思います。あるいは、投稿したら、必ず、目を通すこと。それもよいレポートの秘訣ですね。