▷アルファルファは面白い!(農:杉山実紅)

2017年11月21日 (火)

今回はスプラウトのアルファルファについて書きたいと思います。

スプラウトは土が必要なく、暗所で栽培します。一週間程度で育てられるのは魅力的です。

種の袋に記載されていた育て方は

- 水に浸ける_種子を一昼夜水に浸す。浮いてくる種は取り除く。

- 水を切る_浸けていた水を切る。

- 暗所に置く_暗所で徒長させる。

- 水洗いする_毎日優しく水洗いをする。一週間〜10日ほどで収穫できる。

でした。自己流になってしまった1回目の記録です。

[栽培1日目 (11/2 7:30)]

湿らせたキッチンペーパー上に種を適当に置きました。

上面には空気の入れ替えのための小さな穴を数個開けました。

[栽培2日目 (11/3 17:15)]

一日経過したらほとんどの種が発芽しました。

キッチンペーパーが黄色に変色しました。

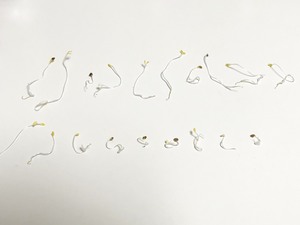

[栽培4日目(11/5 7:50)]

[栽培6日目(11/7 20:25)]

4〜5cmになったので1回目はこれで終了しました。

面白いことに30分程度光のもとに晒したら子葉が黄色から緑に変色しました。

(この変色については素人2号さんが解説してありました。)

豚バラと玉ねぎと共に炒めました。プチプチ、シャキシャキしていて良い食感でした。

豚バラと玉ねぎと共に炒めました。プチプチ、シャキシャキしていて良い食感でした。

量が少なかったため一口で食べ終わってしまいました。

まず、一昼夜種を水に浸さなかったのですが生長してくれました。

そして水洗いする、とありましたがコップの底が深く大変だったので乾燥しないように毎日霧吹きをしました。

アルファルファは生でも食べることができるそうなのですが、水洗いしていなかったり、キッチンペーパーが黄色に変色したりと衛生的に生で食べるのは気が引けたので火を通して食べました。だいぶかさが減ってしまったのですが美味しかったです。次は味噌汁に入れて味わおうかなと思います。

まだまだもらった種があるので色々な育て方をしてみようと思いました。そこで2回目は初めに水に浸すということについて調べようと思いました。

用意したのは プラコップとアルフファルファの種子80個 を2セット。今回はキッチンペーパーを敷かないで育てました。

A:一昼夜水に浸した種子

B:浸さない種子

で生長を比較してみました。

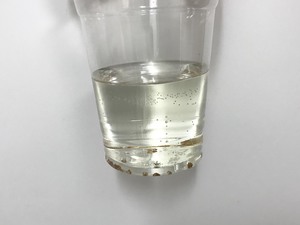

[栽培1日目(11/9 20:00)]

Aを浸した水はやや黄色になっていました。数個発芽していました。

Aを浸した水はやや黄色になっていました。数個発芽していました。

[栽培2日目(11/10 8:00)]

A, B共に5mmほど芽が伸びました。ここではあまり違いがありませんでした。

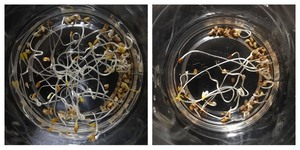

[栽培4日目(11/12 19:05)]

左がA, 右がBです。Aの方が生長している数が多いなと思いました。

左がA, 右がBです。Aの方が生長している数が多いなと思いました。

[栽培9日目(11/17 8:10)]

同様に左がA, 右がBです。4日目よりはっきり差が出ました。

同様に左がA, 右がBです。4日目よりはっきり差が出ました。

こんなに差が出るものなのか・・不思議に思いました。

何回か検証を重ねる必要がありますね。

そして!!

それぞれ、2cm以上生長した数を数えあげました。ただし真っ直ぐではないのでその基準は非常に曖昧です...。

結果としては水に浸した方が成長した数が多くなりました。検証を重ねればより確かなものになるのでまた行おうかと思います。

発芽した種は多かったのですが、そこから生長できたのは少なかったです。

キッチンペーパーを敷いた時の方が生長した数は多いように感じました。

水の量の調節加減や気温が低いことで生長ができなかったのかなと考えました。

種はあるので段々上手に育てていければな、と思います。

キャベツとミニニンジンは百円均一ショップで買った土を足して土寄せしました。

ニンジンが水をあげるたびに倒れてしまっていたのですが、安定してきたので良かったです。

そして間引きした個体ように新たなプランターも買いました。たくさん買いすぎたかな・・と思いました。結構重かったです。

私は室内で育てるので、このプランターは鉢のものより日光に当たりにくい場所に置かざるを得ないのが残念です。

キャベツ、ミニニンジンについての報告は中間発表でまた行おうと思います。

最後に

以上、杉山でした\( ˆoˆ )/

コメント

杉山さんこんにちは。

アルファルファ、収穫までできてよかったですね。霧吹きで上手に水を足されたのか、うまく成長できたようです。キッチンペーパーの茶色も気にしないで下さい。種子の発芽の際には、一気にいろいろな物が生合成されますし、種皮の色素が染み出ることもありまして、汚れではありません。ちなみにですがその一気に生合成されてスプラウトは種子とは成分がかなり異なります。ビタミンも増えます。そして表面から若干の糖分が染み出ることもあるのですが、暑い季節ですとこの糖分のために病原性大腸菌O157が増える可能性もあり、一昔前のO157食中毒事件でカイワレが疑われたのもそのせいです。まあ、通常の温度では大丈夫なのですが。

一昼夜水に浸したものとそうでないものとの比較も面白いですね。しかし報告では、その浸したタイミングと、浸さないものを播種したタイミングの関係が分かりません。つまり水に接触した開始時点が同じなのかどうか、ですね。たぶん同じだとは思いますが。

結果はきれいに出ました。その測定も、この細かいスプラウトでは大変でしたね。よくやりました。さて、ここからが考察です。なぜこうなったのか、これも考えましょう。発芽の条件、水・酸素・温度・光がありますがこのうち水と酸素の条件が違いますね。浸せば水は完全に充分、しかし酸素は不足かもしれません。実はこの実験だけで何かを断定することはできず、もしも断定するなら更なる実験が必要になります。それをすることは無理なのですが、実験のデザインを考えるのも一興ですよ。例えば、浸さないが酸素吸収剤を置いといてわざと酸素不足条件にするとか・・・

写真拝見しますといろいろ買いこまれたようです。こちらとしてもとても嬉しいことです。無理せず楽しんで下さい。分からないことがあれば、またこの場で聞いて下さい。

料理、なかなか本格的ですね。定番といえるものですが意外に味をチューニングするのは難しいものです。酒・しょうゆ・みりんを等量混合が和風料理の基本味付けになります(そこに砂糖、しょうが、ダシなど加えて)。しかしその微妙な違いでニュアンスが大きく変わります。私も今週末、科学者の卵プログラムで研究室に来る高校生向けにみたらし団子でも作ろうと思っているのですが、しょうゆとみりん、砂糖の配合でかなり変わってくるので意外に難航しています。

次の報告、花火(線香花火)のようなニンジンがどうなったか、期待してお待ちしています。

ラボスタッフ・オガタ