9*(前半)温室&スプラウト&いただいたコメントについて(農:岡田和花)

2017年12月 3日 (日)

今回、書きたいことがいろいろありまして...。一つの記事にすると長すぎて書くのが辛かったので前半と後半に分けました...。あと、記事が見直しにくいので、今までの定期更新の記事のタイトルに番号を付けました。

そして、冒頭の写真に戻ります。ついに温度計を買いました。(写真は温度計を置いてからすぐにとったものなので示されている温度は特に何の意味もないです。)百均のものなので精度は微妙かもしれませんが、温室もどきを作ったのでこれからはこの温度計で記録を付けていこうと思います。

ただ、これを購入したのが三日前の夜で導入したのが一昨日、きちんと温度が測れる環境になったのが昨日からなので、温室もどき内の温度の記録がきちんとできるのは次回更新からになります...。

***

とりあえず、昨日と今日で温室の効果を調べるために観察時に温度計を見てみたのですが...。

昨日 12月2日 am11:00ごろ 曇り 外気温 6℃

温室内 13℃(±5℃)

今日 12月3日 am12:00ごろ 快晴 外気温 9℃

温室内 32℃(±5℃)

±5℃とは:温度計の誤差範囲が±5℃らしく、このように記録します。

3日、温度計を見て「やばやばやばめっちゃ暑いじゃん殺してしまう!!!」となりました。

すぐに温室の開けれるところは開けて、鉢がほかほかになってしまったものは日陰にエスケープさせました...。この百均の温度計をどこまで信用していいかわからないのですが、確かに温室内に手を入れたらほっこりする暖かさでした...。これからは「日中は開口部をあけておく、夜はきちんと閉める」という風にしたいです...。(悪天候の日はその限りではありませんが。)

12月3日 am12:00ごろ 快晴 外気温 9℃

エスケープさせた茎ブロッコリーです。しんなりさせてしまった...。きちんと戻ってくれますように...。

***

前回の記事でオガタさんに「外に対して温室内の温度はどれほど上がるのでしょう。日中、そして夜間は・・」というコメントをいただきました。まだ夜の温度は見てなかったので、また確認して、次回更新で報告できたらなと思います。

温室の報告ついでに、前回の記事にいただいた温室関係のコメントとその後の対応などについての報告をします。

前回記事オガタさんのコメント「光について、アルミはくしゃくしゃにして乱反射をさせたりしていないようなので、植物にうまい角度で当たっていますでしょうか」⇒多分当たっていると思います。というのは大体どの高さ、位置からアルミを見ても植物が映って見えるので。全然ダメそうなら後ろのアルミをくしゃくしゃにしたものに張り替えようかと思っていたのですが、ひとまずはこのままでいきたいと思います。

*

同じく前回記事オガタさんのコメント「換気口がサイドにあるのもいいと思いますが、画像では結構大きめな気がします。換気口はサイドの1/10でいいと思います。水やりで開閉が難しくなりますか。夜間は閉められるものでしたらベストですが、それを毎日やるのは面倒なのでそこまで要求はいたしません」⇒前回書くのを忘れたのですが、温室の全面のビニールは暖簾状になっており、水やりの時はそこのビニールをたくし上げて開閉しています。

もちろん暖簾のように垂らしておくだけでは風にあおられてビニールがずれてしまい、温室の意味がなくなるのでビニールの端に針金を取り付けてロックできるようにしてあります。この開閉部を閉じても多少空気が入りますが隙間は割と小さく(小指も入らないほど)、ここだけで通気口とするのはなかなかシビアだと思ったので上部(前回紹介した部分)に通気口を作りました。

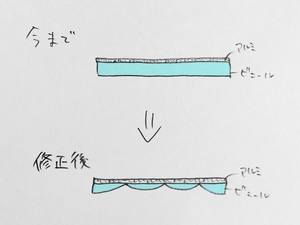

そしてコメントを参考に上部の通気口を少しふさいで小さくしました。図に書くとこんな感じです。(水色の部分が空気の通り道)

*

前回記事わたなべ教授のコメント「発泡スチロールを2枚、3枚と敷いてみる。あるいは、3枚くらいになれば、上下を逆にできるのでは。そうしたら、空気の層ができるので、その分、空気の層によって低温の影響も小さくなるのでは。もちろん、同じ発泡スチロールが必要ですし、重さに耐えることができないといけないので」⇒同じ大きさや強い発泡スチロールがなかったのでこれを敷いてみました。

果物とかに巻かれているやつです。それを目の粗いものと細かいものを2枚ずつ使って重ね、このシートたちの合計の厚さは3~5㎝ほどになりました。これなら十分に空気を含んだ層になるかと。これを段ボールと発泡スチロールのトレーの間に置きました。

*

手探りですがいい方向に進んでいればなぁと思います。コメントありがとうございました。

スプラウト栽培についてのコメントもいただきました。ので続いてスプラウト栽培の報告もしつつコメントをいただいたその後の報告をします。

前回記事オガタさんのコメント「スプラウトの発芽数の調査、種子に対する比率が分からないのですが」⇒前回記事に発芽率を追記しました。

その後のスプラウトの成長ですが、あれですね。2回目は1回目よりわくわく感が減りますね。水加減には気を使っていますが...。

で、12月2日に全部のスプラウトの長さをとりあえず測ってみました。緑化させてなくて色が薄いので根と茎の境目がわからずかなりがばがばな測定値だと思いますが...。

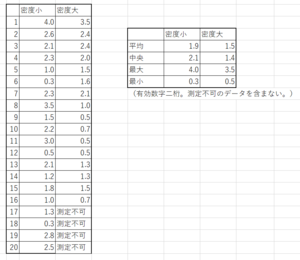

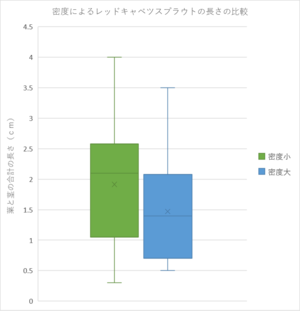

密度別のスプラウトの葉と茎の合計の長さ(単位はすべてcm)

前回の栽培では最大値は密度大のが成長が早いように感じたのですが、数値的に見てみるとどっちもどっちな気がしますね...。前回の栽培でもこうやって測ってみていたらおんなじ感じで成長しているなぁとなったのでしょうか。

収穫するときに、可食部の総量(g)と長さ(cm)を計測して比較する予定です。違いが出るか出ないか楽しみ。とりあえずしおれさせないように...頑張ります。

***

それから、前回記事わたなべ教授のコメント「調べた限りは、エチレンは発芽を抑制すると。この場合、活性酸素が関係しているので、単純でないですが」⇒リンゴ、おいしそうなのが売っていたので買いました。エチレンの影響の実験みたいなものをやろうかなと思っています。種はまだかなり余っていますし。(レッドキャベツスプラウトは人気がなかった?そうなので、最初の講義の時にたくさん頂けました。)今はちょっと温室導入で観察が大変なのでもう少し後でになると思いますが...。

活性酸素に関しては知らなかったので少し調べてみると、確かに発芽にかかわっているようです。また、過酸化水素水に含まれる酸素は活性酸素らしく...。家に過酸化水素があるんですよね...コンタクトケア溶液という名前の...。発芽するときに添加したらどうなるんだろう...。でも適当な濃度や安全性が調べてもよくわからなかったので気になるけれどやめておきます...。

前半はここまでで、後半では茎ブロッコリーとミニニンジンの報告をします。

ではまた...。

コメント

農学部・岡田さん

おはようございます、遺伝の渡辺でございます。長いしっかりした文章を書いていますね。記事を2つに分けたのはniceです。読みやすいです。トピックも絞れますね。温室効果というか、温室に太陽光が当たると、意外と高温になることに気がついたのはよいことです。渡辺が普段栽培に使っているガラス室も天候にあわせて、自分で開閉しないといけないので。そんな管理をすることも、植物の世話をすることの基本ですから。

こちらからのコメントに色々対応しているのもすばらしいです。果物などを包んでいるような保護材を使っているのは工夫しましたね。身の回りのものを使うのは、大事なことですか。工夫というか、考えるということで。それから、スプラウト、繰り返し実験の大変さを味わっていますね。工夫をするとはいえ、実験に、反復はつきものです。それをどれだけできるか、それによって、実験値の安定性が決まってきますので。モチベーションを上げて、がんばって下さい。箱ひげ図を作れるのですか。渡辺はいまだに、この図のパターンを使ったことがありません。おおいですね。色々チャレンジしてみて下さい。最近の論文には。あと、過酸化水素水、種が残っていれば、やってみるのは、それもありだと思いますが。。。続きのコメントは、オガタくんからあると思います。

わたなべしるす

ー 追記 ―

色々と詳しく書かれていて、その考えと工夫がよく分かりました。温室内の温度も実際測定されたのは大変素晴らしいことです。具体的な数字を知ることが何でも第一歩ですね! その小さな温室でも意外に温度が上がるもので、きちんと制作された証拠でもあります。

過酸化水素水はどうなのか分かりませんが、余り強い作用はないのかな、と想像します。高等生物は過酸化水素を強力に無害化しますので。たまたま花粉管伸長の実験で使用したことがありますが、1%程度では影響ありませんでした。

これからも温度観察、期待しています。

関係ないですが、うちの猫は名前を「ドウブツ」から「ワンキャット」に変更しました。

ラボスタッフ・オガタ