[3] 赤茎かいわれ大根1回目終(工:吉田朱里)

2019年10月24日 (木)

1回目の記事で機会があればと書いていたので...

これはシンガポールのリバーサファリというところで撮りました。とても大きな水槽の中に何体ものマナティーやピラルク、レッドテールキャットフィッシュなどの大型生物が優雅に泳いでいました。水族館や動物園好きの私としては本当に最高な場所でした。ここには魚の他にパンダ、レッサーパンダやカピバラ、ジャガー、様々な種類の猿といったほ乳類も豊富でとても楽しかったです!

また先週金曜日、工学部の運動会である工明会大運動会に参加してきました。私の所属する化学バイオ系では人数の割に多めの分け方をするようで研究室配属のされていない私たち2年生もかりだされました...

変わった競技で3人3脚があり、各チーム思い思いの形でとても面白かったです。中には3人ばらばらに両足を結んでぴょんぴょん跳ねていくのも。見ていたところ前後+横1人が無難でしたね。

では今回は...

「赤茎かいわれ大根」~一回目(開始~収穫)~

この植物はほんとに成長が早かったです。今思い返すと後回しにしてもっとじっくり観察すれば良かったと...まあ反省も多い分、第二回の栽培ではもっと工夫をしてみたいと思います!(具体的には後ほど)

さて、我が家の赤茎かいわれ大根の一生は...

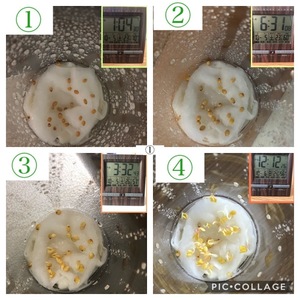

10月5日、種子をもらって1日と少しの深夜1時、赤茎かいわれ大根の栽培を始めました。その朝には一回り大きくなっているのが確認できました。やく5時間半という短い時間でもここまで変化があるのかととても驚いていたことを覚えています。赤茎かいわれ大根は最初に取りかかった野菜だったのでそれはもうなおさらでした!

その日の午後にはほぼすべての種子が発芽していることが確認されサイズ感は以下のように...

種皮はすぐにとれるほどに柔らかくなっており、内部では胚乳と子葉が開こうとしてできた空洞がありました。

(この記事を書いていてふと、植物の種子は子葉が何かに包まれていなかったっけ?と思ってしまい調べたところ、有胚乳種子と無胚乳種子という言葉が出てきました。私の勝手な種子のイメージは有胚乳で、そういえば昔やったなあと...懐かしい)

5日夜22時頃、根がだいぶ伸びてきました。

6日昼12時頃、茎の一部が赤くなってきたものも見られ始めました。根にはふわふわの細かい毛が発達してきました。

同日夜20時頃、自力で立ち上がり始めるものも現れ、葉も縁の方から赤色が現れました。

7日朝7時頃、赤みがよりいっそう濃くなりかなりの本数がコットンにしっかりと根付いて立ち上がっていました。一番長いものでコットンからおよそ2.3㎝、今までなかなか植物の栽培がうまくいっていなっかった私にとってはとても楽しくうれしい成長の観察でした。

7日夜22時頃、コットンからの長さは3.9㎝のものも。根がだいぶしっかりと伸びているのが見受けられたもののこのときはまだ少し斜めのものもありました。

8日朝7時半頃、ほぼすべての個体が同じ方向にピンと伸びていました。約4.9㎝。この頃から根本を清潔にと思い取り出して軽く水洗いをしてみました。取り出した結果は以下の通りで、ひとつだけキッチンペーパーの方に貫通してそちらが土台となっていましたが(その写真を撮り忘れました...)、このときは一回目の記事で述べた思惑が完全に失敗まではいっていないかなと思っていました...ただ、洗った後元に戻すのがなかなかに難しい!根が傷つきそう...そんな状態でした。結果は後ほど...

8日夜19時頃、およそ6㎝。やや双葉の黒点が出始めました。まさかカビ?と思い調べたところ、こちらのサイトに書かれていました。どうやら種子の時に傷つくと黒点が現れるようですね。

9日朝11時頃、この頃から長さのせいか少し曲がり始めました。日光に当てるタイミングとしては5~6㎝と様々なところに書かれていましたが、同時に双葉が開いてきたらともあり(こちらも何カ所かのサイトで見ましたがその一例)、まだ開いていないということはまだいいと判断してしまいました。

これが10日午後16時頃まで続き、気づけばまっすぐだと10㎝は超えていそうなものも。さすがにあらぬ方向へ曲がってしまったものもあり日光に当てることとしました。(思い返すともっと早く日光に当てても良かったなといったところです。...台風来ちゃいましたからね...)このとき1個体が茎のところで折れてしまっていました。原因はおそらく先ほどの洗浄。元の位置へ戻そうとしたときに勢いよく底に落ちてしまったり、逆に取り出すときにひっくり返しかけたり...なかなかの失敗具合です。

この頃少し前くらいからなにやら匂いが気になり始めていました。その折れた一本の根元には薄茶の水よりも粘度の有るような液体がくっついていました。さすがに小さくて匂いと関係があるかはわかりませんでしたが、これは普通に腐ってしまったのでしょうか...植物の根元に菌が住むというのも聞きますが、調べたところ根粒菌は豆科の植物につくらしいので...(up前に他の方の投稿を見ると今年度の内藤さんの記事ではカビは黒くなるとのことなので腐ったという見方があってそうだと思いました)

前日の夕方から日光に当て始めた11日朝7時頃、わずかに黄緑色になっていました。茎の赤みもやや濃くなった?とのかんじでした。

13日の朝にはだいぶ双葉が分かれてきていましたが色の具合から様子見をしていた結果、14日にはその間から本場が出始めているのが見られました。さすがにと思い14日夜と15日朝においしくいただきました。

- 赤茎かいわれ大根の長さがわかりやすいようにする。(今回、かいわれ大根の根は思っていたよりも貫通していたため多少固くても大丈夫だと思った。コットンはなるべく平らにし、真ん中にサイズ感のわかるような支柱を立てたい)

- もっと密度を上げる。過去の方たちの記事や今年度の人たちのと比べても明らかに少なかった。密度を上げたら曲がるものも少なくなるのかとも思う。

- ある程度伸びてきたら台風などの気象情報に気を配り、光を当て始めるタイミングを考える。

-

水の取り替えの時取り出したり斜めにしたりすることを減らしたい。(今年度の松木さんとやり方が似てしまうが、もうコップも用意していたので...コップの片方の底に穴を開け、開いていないものと二重にし、持ち上げて下の水を替えるだけで良いようにする)

今回はラボスタッフ増子さんの記事を書くポイントを意識しながら書いてみました。もともと話すのも脈絡がなくなるなどあまり得意ではありませんが...前回よりかは結論は伝わったでしょうか...?

毎度恒例長くなってしまったのでふあふあミックスは次回へ回します。下書きはだいぶ進んでいるので今回遅れた分、今週中にでも。

ハツカダイコンはものによっては曲がってしまっており、もっと土寄せしたいなといった感じに...最初にとっておいた土が少なかったようなので早めに土は用意するつもりです。

(3195文字)

コメント

吉田さんこんにちは

さて水族館・動物園もいいものですね。もちろん仙台市にもあり、特にお勧めするわけではないのですが一度見るのもいいです。

工学部の運動会があるとは実は初めて知りました。そしていかにも工学部らしい競技とは! 体力のみではなく知的なところで楽しもうということでしょうか。確かにここの大学の学生は体力の差が大きいような気がします。誰もが楽しい運動会にするため、工夫がいるのでしょう。そういえば、自分事ですが大学一年の体育の時間に長距離走があったのですが、計画的に数日前からグリコーゲンローディングをして、数時間前にはカフェインを採っておくという周到な準備をしたものです(特に意味は無い)。

三人三脚とはよく考え付いた競技ですね! これには色々な形態が考えられ面白そうです。きっとウケ狙いもあるでしょう。ざっと考えると一人を背負ってしまうのが早そうなのですが......

植物の報告は赤茎カイワレダイコンです。発芽の様子も細かい報告があるのですが、組み写真を上手に使われています。報告はつい日付で書いてしまいがちなんですけど読み手からすれば経過日数の方が知りたい情報です。屋外栽培ならばだいたいの温度を予測するために日付けでもよいのですが、室内ならば温度は千差万別、参考になるのは経過日数です。

コップから出して根を洗うのは、とても丁寧な栽培ですね。こちらの想定よりも手をかけてくれています。葉の黒点は確かに傷から生じた場合があり、それほど気にすることはありません。根元で黒ければカビの可能性がありますがそれも人間には害はありません。

根元で粘るなら腐敗ということもありますね。しかしだからといってコップのが全てダメになったということではありません。植物が死んでいるなら別なのですが、腐っているのは水であって植物ではありません。植物は発芽の時に周囲に様々な栄養素をバラまくもので(それが植物の何の益になるのか分かっていません)、腐敗を招くことがよくあります。暑い時期ならそれこそ一日で腐ります。市販のモヤシも封を開けたらすぐ腐りますね。

逆にいうと置き場にそこそこ温度があるということかもしれません。コップの内側に水滴がついているのはそのせいでしょうか。温度が高いと腐りやすく、温度が低いと成長しない、なかなか難しいところです。

遮光をしなくなってから緑色になるまでにはやや時間がかかっています。曇天だったからでしょうか。そして収穫は普通なら遮光を解いてから1~2日ですね。本葉が出るようですと栄養面も食感も悪くなります。遅すぎるよりは早すぎる方がいいのです。しかしこの場合やや収穫が遅めだったのは、植物の行く末を見るためだったと理解できます。

最終的な長さは写真で見ますと長いもので12cmあり、成長は上々でした。量が無いのは仕方ありません。食レポ、立派なオムレツで驚きました。

最後のまとめで改善点などを書き出していますね。とてもいいことです。そうやって前に進んでいくものです。内容で特に面白いのは内部にものさしでしょうか。確かにそうすれば簡単に、早く、正確に成長が分かります。コップにしるしでも構いませんが。他の受講生の記事を参考にしているのも素晴らしいです。そうすれば参考になることは多々あり、よりスムースに栽培できます。というか他を参考にするのは必須です。

記事のまとまりは悪くないと思います。要点だけで段落にしてしまってもいいと思いますが......

ではまた、他のふあふあなどの記事もお待ちしています

ラボスタッフ・オガタ