葉が縮む?(工:木村陽来)

2020年12月 4日 (金)

こんばんは、木村陽来です。今回の記事では、普段よりも数値を多めに扱ったのですが、このデータを集めることにかなり骨を折りました。普段、大学の物理や数学、プログラミングなどでは前提として数値が与えらえているので、データを集め終わった後の技術しか勉強していなかったということでしょうか。自分の知見の狭さを思い知らされました。

それでは、本編に移りましょう。今回は、葉の計測とそこから生まれた葉が縮むというトラブルについて考察してみました。

1.葉の長さの継続

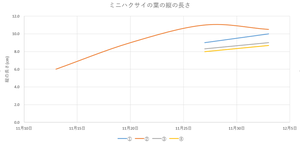

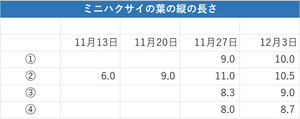

前回に引き続き、葉の長さの継続をしていきます。

【計測条件】

日付:12/3

時刻:8:55

温度:4℃

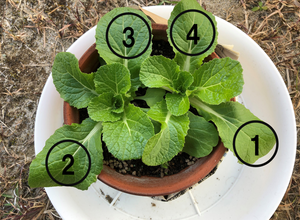

上の写真の4枚の葉にそれぞれ番号を振っています。

計測結果は、①10cm ②10.5cm ③9.0cm ④8.7cmでした。

グラフと表を作ってみましょう。

ここで、②の葉の異変に気付きます。あれ、縮んでない?葉が縮むなんて、少なくとも私は聞いたことがありませんが、要因はどこにあるのでしょうか。最も有力な説は、先週の計測が適切に行われていなかったということです。十中八九それが理由でしょうが、今回は他の理由も考えてみることにします。

2.葉の他の部分が成長したのではないか

つまり、縦に使われる成長分が葉の他の部分の成長に使われたのではないかということです。これを調べるためにはどこを調べるべきでしょうか。前回、目的に応じて測ることが基本、とオガタさんからコメントを頂きましたが、この場合は縦の他に成長しそうな部分を測ればよい、ということです。そこで自分が考えたのが葉の横幅と葉脈の太さです。

2-1.横幅

タイトル通り、縮む理由として葉が縦に伸びるのではなく、横に広がったのではないかと考えました。そんなばかな、と思うかもしれませんが、光合成ができる範囲を広げるためと考えれば、つじつまを合わせることもできます。

そこで、横の幅も測ってみました。葉は楕円のような形をしているので、一番横幅が長い部分を計測しました。

【計測条件】

日付:12/4

時刻:16:25

温度:4℃

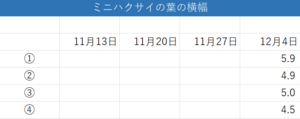

結果は、①5.9cm ②4.9cm ③5.0cm ④4.5cmでした。

こちらも一応表にしておきます。

しかし、なにしろ1日分しかデータがないので比較には使えません。そこで、葉の縦の長さとの関係を調べてみることにします。

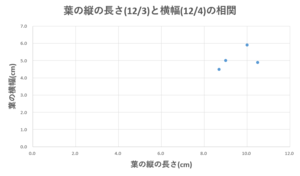

これを見ると、問題になっている2番を除いて、概ね葉の大きさと横幅は正の相関関係にあることがわかります。ここで私の「縦の成長に用いる養分を横の成長に使った説」は少し信用を失いました。何しろ、②の横幅は、他の2枚の葉に負けている始末。本当であれば、成長率も考慮すべきで、②の葉の横幅が先週までかなり短かったのに、今週ここまで成長しました、と言うことが出来れば、私の「縦の成長に(略)」説も立証できます。しかし、日ごろ観察している限り、②の横幅が急成長したという感じもなかったので、やはり私の説は当てはまらないのではないか、と思います。

2-2.葉脈の太さ

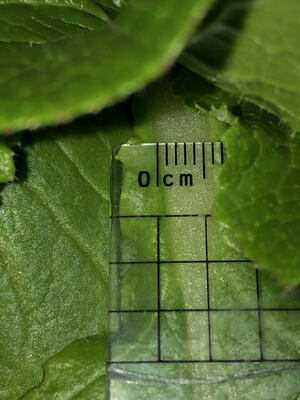

次に考えたのが葉脈の太さです。葉脈は水分や養分を運ぶ葉に欠かせない部分なので、そこの強化に養分を回したのではないかと考えました。葉脈は葉の根元から先にかけて徐々に細くなっていくので、パッと見た時の根元と先の中間地点を計測しました。

【計測条件】

日付:12/4

時刻:16:31

温度:4℃

結果は見事にすべてほぼ変わらず6mm程度。すべて同じということは、②が葉脈の強化に養分を回した、ということもなさそうです。しかし、この事実には、葉の大きさが違うのに葉脈の太さは一緒なんだ、という少しの驚きがありました。今回はグラフにする意味は薄そうですが、データ数が多くなってきたら、こちらもグラフにしてみたいです。

3.まとめ

今回は、前回と比べて縦の長さが短くなっていた葉に注目して、葉の横幅と葉脈の側面から短くなった原因について考察しました。結局、原因はつかめませんでしたが、やはり前回の計測で何らかの人為的ミスがあったのではないか、と思います。統一的な計測方法にすべきだと痛感しました。

次回は、葉の面積などに着目してみたいですね。今回も読んでいただきありがとうございました。

コメント

木村さんこんにちは

冒頭の文章が大変面白いですね。出ているデータを解析することも重要、新たにデータを取得することも重要、です。当たり前とは言えません。これはどちらもできなければ完成しない類いのものです。これから社会において、おそらく企業でどちらかに携わるのだろう(文系の営業職や人事職ではなく、理系的職に就くならば)と思いますが、やってることはどちらか一方であっても、両方必要なことは憶えておいていなくてはいけません。重要なことなので繰り返し言いますが、データを取るだけの人でもいけないし、データを自分の手で取るのを忘れた人でもいけないということです。

さて計測とプレゼンは非常に綺麗です! エクセルの表かもしれませんが見やすくていいですね!

その上で今回は葉の長さが縮んだことについて疑問を持ったのですね。そこで仮説を立てて、実際にそれに合わせて計測し検討しています。初めに横幅についてです。私が感心したのはデータが一回分しかないので解析の方法を変えているところです。これは非常に素晴らしいことであり、言い方は悪いですが「転んでもただでは起きない」という理系にとって欠かせない資質を持っていると思います!

次に葉脈の太さとの関連です。結論から言えばハクサイの場合はこの葉脈を「中助」という言い方をするものであり、けっこうハクサイに特徴的な部分です。よく着目しました。まあ、葉の長さが縮んだこととは関係なさそうではあります。

計測ミスでなくて実際に葉が縮んだのなら、もちろんいくつか仮説が立てられる(アポトーシスとか......)のですが、一番は葉のシワというかよじれというか、波々のせいかと疑ってしまいます。遺伝的に制御されたシワというのはけっこう多くの植物で普遍的なものです。しかしこの場合、縮んだといってもその量は大したものでもなく、どこまでも追及すべきほどではありません。

しかし考えてみたことは決して無駄ではありません。

次回も疑問点や観察点、計測などを知らせて頂ければと思います。それと植物の状態や管理、それに合わせてそろそろ帰省の情報も必要ですね。

ラボスタッフ・オガタ