本当に窒素肥料を過剰にあげているのか?(工:木村陽来)

2020年12月12日 (土)

こんばんは、木村陽来です。もうすぐ大学入学共通テストですね。この記事を見ている受験生は皆無でしょうが、私は仙台から陰ながら受験生を応援しています。私の代でセンター試験が終わり、共通テストに移行することが決定してからかなりいろいろなことが起こりましたが、受験生たちが持てる力を出し切れるよう願っています。

それでは、本編に移りましょう。今回は、前回と引き続きの計測と葉が縮んだことに対する原因と思われる窒素肥料過剰について扱いました。しかし、最終的にそれと同時に、その窒素肥料過剰という原因を疑うことになってしまいました。

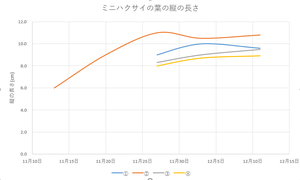

1.葉の長さの計測

変わり映えがしないですが、前回と前々回に引き続き、ひたすらミニハクサイの葉の計測をしていきます。

【計測条件】

日付:12/11

時刻:22:37

温度:4.5℃

4枚の葉を下のように番号分けしています。

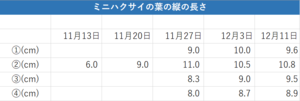

計測結果は、①9.6cm ②10.8cm ③9.5cm ④8.9cmでした。

グラフと表を作ってみましょう。

前回は②が縮んでいましたが、今回は①が縮んでいます。

前回オガタさんから「どこまでも追及すべきものではありません」と言われましたが、少し気になったので調べてみました。オガタさんが一番は葉のよじれというか波ではないかと思う、と仰っていたのでネットで「葉 波」と調べてみたところ出てきました。

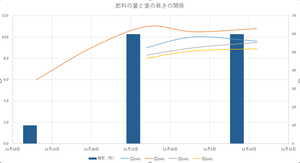

どうやら、葉が波打ったようになるのは窒素過剰が原因らしいです。いや、そんなに窒素肥料あげてないけどな、、、と思い相関を調べてみました。

このグラフからは、肥料をあげると成長が緩やかになっているように見えます。肥料を過剰にあげることによって、葉に波が出来て葉の縦の長さの成長が実質ゆっくりになったと考えればつじつまが合います。肥料は、確か10日間に1回と言われていたのですが、少しあげすぎだったかな、と思いました。これからは粒の量を少し減らしていきたいです。

2.葉の白まだら

計測しかしていないので、観察もしていきたいと思います。そこで今回私が気になったのは、ミニハクサイの葉の先端に見られた白まだらです。

同様のものが農学部の佐々木さんのハクサイにも見られたらしく、その記事へのオガタさんのコメントでは、あまり珍しいものではないとか。しかし、気になったのは、白まだらよりもその原因です。佐々木さんは、肥料不足を有力な説として挙げていましたが、自分は先ほど肥料が過剰なのではないか、という話をしたばかりです。自分が肥料過剰なのか肥料不足なのか、白まだらの原因が本当に肥料不足なのかそれとも別の原因があるのか。佐々木さんが肥料をあげることで白まだらが回復したら、それはハクサイの個体差ということになるのでしょうか。

3.まとめ

今回は、前回と引き続き葉が縮んでいたことに着目し、その原因として窒素肥料が過剰なのでは、と疑いました。しかし、農学部の佐々木さんが考察していた原因とかみ合わず、窒素肥料を今まで過剰に与えていたという自分の考察に自信がなくなりました。これからの動向に注意したいと思います。

参考記事

●農学部の佐々木さんの記事

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/as-vegetable2020/2020/12/06143228.php

コメント

木村さんこんにちは

書かれている通り、大学入試も間近ですね。これははっきりしていることですがどの大学に行くかによって人生は大きく変わります。当たり前過ぎて項目を挙げることはしませんが、様々な面で重大なことです。受講生の皆さんはわざわざ東北大を選んで来たわけで、どこが良かったのか逆に聞きたいくらいなのですが、ともあれよく来てくださいました。東北大は入るのが目茶苦茶簡単ですが良い大学ですよ。手前味噌ではありますが東北大は文化があり、自由かつゆったりしていて、学生の気質も悪くありません。私は学生または助手として4つの国立大学に行っていますが、東北大の学生が一番穏やかだと思います。これは授業風景や特に食堂の様子で分かります。受講生の皆さんは東北大しか知らないために東北大の良さが分からないと思いますので自信を持って下さい。ただし、敢えて言うならばアグレッシブさは足らず、他大学の卒業生に押しの強さで負けて損するかもしれませんね。だからといってギラギラしろとも言いにくいのですが......

話を受験に戻しますと、そういえばうちの娘の場合私が大変でした。綿密な調査と願書出願、手続き等全て親の私がしましたから。これができたのは娘の主体性がないからではありません。うちの娘は「任せる」ということを知っていたから可能でした。これは簡単にできることではなく、誰しも自分のことならば気になってしまい、任せ切ることができないものです。「任せる」というのはとてつもなく難しいことであり、その点娘を大いに褒めてあげたいですね。

このことをわざわざ書いたのには理由があります。今回の記事では褒めるべきポイントも多々あるのですが、一つだけしっかり覚えていた方がいい事があります。

先ずは葉の計測を継続しているのは素晴らしいですね。こうやって続けることで見えるものや言えることが出てきます。プレゼンの写真の撮り方や見せる工夫、表も相変わらずしっかりしたものです。とにかくリーダーフレンドリーであるところは大したものだと思います。

仮説とその検証というのも押さえていて、実に理系らしいことです。

だからこそ残念なのです。

「仮説の根拠がネット」という時点でグレードが奈落に落ちています。これは大事なことなのではっきり言わねばならないのですが、「ネット情報は参考」であり「信じるな」ということです!! これは本当に大事なことですのでそのまま頭に入れて下さい。世の中にネット情報ほど扱いの難しいことはありません。悪意のあるものは論外として、単に素人で物を知らずに語っていることは山ほどあります。そして、出所がしっかりしていても正しいとは限りません。今回の参照サイトは某化学会社であり、その点ではいいのですが、言い足りない背景部分が多過ぎて受け取り方が難しくなっています。

結論を言いますが今回は肥料過多などではありません。いや、むしろ足らないくらいです。それは植物の葉の色、立ち具合、葉の大きさの変遷などを見てこちらはそう判断します。植物の葉の縮れはサイトの言う通り窒素過多の場合もありますが、それはないことはないという程度のレベルで、他の要因の方が遥かに大きく、紛らわしいものです。

こういうのは自分の分野で例えれば分かりやすいのかもしれません。私も自分の分野ならばネット情報の真偽もレベルも分かりますが、全く縁の遠い分野ならば引きずられることがあるかもしれませんね。木村さんの建築分野で例えれば、「住宅は外断熱が絶対的にいい」とか「壁式工法の方がいい」とか「全部LEDにすべき」とか、おいおいそれはちょっと待てよと言いたくなることがあるかもしれません。それと同じことです。繰り返しいいますが自分の分野外のことほどネット情報に振り回されてはいけません。

この先、学年が上がって研究室配属があると思います。そこでの研究で「ネット情報」を持ち出すことはないはずで、疑問点は指導教官に先ず聞くでしょう(いや、そうでないと確実に干される)。

さて話は戻って葉が数字上縮んで見えても、「計測のテクニカルエラー」や「植物の日周期」ということもあり得ますので気にすることではありません。次の葉やその次の葉が、同じような大きさで同様の挙動を示すなら考えましょう。

管理の話で、ぼちぼち他の受講生へ向けて「帰省時の管理」を書いています。それをよく読んで対処して下さい。

ではまた、継続した記事お待ちします。

ラボスタッフ・オガタ