葉の生長を観察する指標(工:木村陽来)

2020年12月29日 (火)

こんばんは、木村陽来です。この写真は、公園の外の崖っぷちの茂みにいる2匹の猫です。公園からの中からは見えない位置にいるので、外敵に狙われなくてすむ、という意味合いがあってここに住んでいるのでしょうか。街中で考えられる敵と言えばカラスなどです。確かに藪に紛れればカラスには見つかりにくいですね。

それでは、本編に移りましょう。今回は、ミニハクサイの葉の枚数に着目していきたいと思います。

1.ミニハクサイの葉の枚数について

今までは、この第一部で葉の成長の経過報告をしていたのですが、今回は葉の枚数に注目したいと思います。それは2つの理由があってのことで、1つに毎回葉の長さの計測だけをしてワンパターンであるということと、もう1つに、最近葉の長さにあまり大きな変化がないために、葉の長さの計測から植物の生長について考える、という方法に幾分懐疑的になっていたということがあります。下の写真を見てください。

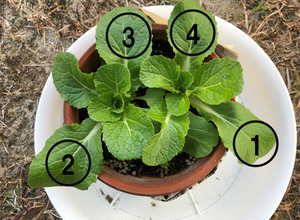

これはいつも掲載している番号付けのための写真です。撮影日は11月26日です。次に、下の写真を見てください。

明らかに葉の枚数が多くなっています。こちらの撮影日は12月19日です。2つの写真をぼーっと見比べていたら葉の枚数が明らかに違うことに気づいたので、葉の生長の指標として使えるのではないか、と思い葉の枚数に着目することにしました。比較するのは、11月26日と12月27日の葉の枚数です。12月27日の葉の写真は撮り忘れてしまったので、葉の枚数だけの報告になります。

まずは、11月26日の葉の枚数を数えてみましょう。

右の株が9枚、左の株が8枚でした。株の中央付近にある小さい葉は数に入れるかどうか悩みますが、葉にある程度の大きさがある場合、カウントすることにしました。

次に、12月27日の葉の枚数を数えてみましょう。

右の株が12枚、左の株が12枚で合わせて24枚でした。右の株の葉の枚数で比較してみましょう。倍率に直すと、4/3倍ですから、1.333...倍となります。この倍率を葉の縦の長さの生長の倍率と比較しようと思います。

そのためにまず、葉の縦の長さを計測します。

【葉の縦の長さの計測条件】

日付:12/27

時刻:17:30

温度:2℃

記事の上から2番目の図のように、ミニハクサイの葉に番号付けをして計測していきます。

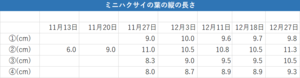

計測結果は、①9.8cm ②11.3cm ③10.5cm ④9.3cmでした。

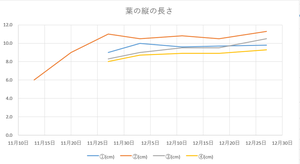

いつものように、グラフと表を作ってみましょう。

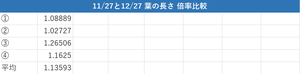

次に、葉の長さの倍率を割り出します。11月26日に葉の長さの計測はしていなくて、11月27日のデータしかないのですが、1日しか違わないので、特に修正せずにそのまま倍率比較に用いたいと思います。葉の長さについては、下のような数値が出ました。

葉①、②、③、④に対してそれぞれ倍率を割り出して平均を求めた結果、約1.14倍ということになりました。葉の枚数で比較した結果は、約1.3倍だったので、葉の枚数の方が倍率的には大きくなります。よって、葉の生長を観察したいのであれば、葉の枚数の方が顕著で観察しやすい、ということがわかりました。何より、枚数というのは1枚、2枚...と長さと違って連続的な値ではないので、比較が正確になるというメリットもあります。

2.まとめ

今回は、葉の生長を観察する別の方法として、葉の枚数を数える、という方法を試してみましたが、葉の縦の長さの時よりも生長が顕著である、という結果になりました。どこを観察すれば、葉の生長が観察しやすいか、に関しては葉の枚数に着目する以外にも方法があると思うので、さらに別の部分に注目する方法も試してみたいです。【1430文字】

コメント

木村さんこんにちは

冒頭のネコですか。ネコとカラスが戦うというのは見たことありませんが、ともあれ動物は本能を持っていますから、都会地でもそういう本能で行動することがあるのでしょうね。

さてここまで葉の長さを計測し、グラフ化して追って行って下さいました。それまた面白いことなのですが、ここにきて新たな指標を見出したということでしょうか。それが葉の枚数...... もちろん成長すれば葉の枚数も増えますから、使える指標だということは明らかです。この記事では葉の枚数の方が「より」使いやすい、ということですか。

その理由は一つには「葉の枚数がデジタル的に計測しやすい」ことでしょうか。確かにどこから新規の葉と認定するのかという問題はありますが、きっちりデジタルですね。実際のところは長さのリニアな数字で不都合はあまりなく、おまけに通常の実験では各個体でデータを平均・分散を取りますので、どのみちリニアになります。まあ、好みですね。

もう一つの理由が、このところ長さの計測で微妙な差しか出なくなってしまい、成長の実態を反映していなのではないか、という懸念ですか。それもそうですね。結果的に長さで見られる1.13倍より葉の枚数の変化の方が大きいと。

論文などでは「言いたいことがすっきり示せる」ことが重要なので、数字的に変化が大きい方が有利です。その意味で方向性は間違っていません。

この場合に限っては、葉の枚数が増えるのは成長そのものというより、成長のフェーズが変わったという要因が大きいと思います。寒さのせいか、葉の大きさよりも葉の枚数で結球準備するような。しかしだからといって葉の枚数の指標が成長と関連しないと決めつけることもできません。

非常にややこしい言い方になってしまいました。

成長初期は葉の大きさがそのまま指標になった、葉の面積が重要だった、と言えます。しかしそれがいつまでも最良の指標ではないのですね。そこに気付いたということが今回の報告の素晴らしいところです。観察し、最良の方法を試し続けるのが研究の基本です。

どのみち成長そのものをきっちり示すには、植物体を刈り取って、その乾燥重量を測るのが一番正しいのです。しかし、それは植物体の終わりを意味するのでこの場合は使えません。あるいは、葉の大きさや枚数と成長とを予備実験で明らかにしていれば説得力ある指標になりましたが、これも一回限りの実験にはそぐいません。そんな限られた条件の中で、後年に有用な知見を得る努力をしたのはいいことですね。

さあ、ここまできたら管理に油断せず、最後まで見届けましょう。年末の大寒波(仙台も群馬も)に負けないように。

次記事もお待ちします。

ラボスタッフ・オガタ