カイワレ大根第2弾、第3弾!(経:林瑞紀)

2022年1月31日 (月)

こんにちは!

前回の投稿で女川町はきれいなところだということを書きました。

しかし女川町は東日本大震災の大きな被害を受けた地域で、津波の爪痕が残っていました。残っているというよりも忘れないように残してありました。最初の写真は旧女川交番の写真です。交番が真横になっていて衝撃を受けました。

一方で雑草が背高く生い茂っているのを見て、もう11年も経ったんだなとも感じました。

今ではそんな爪痕も感じないくらい、女川町の駅前は本当にきれいに整備されていて、行ったらとても驚くと思います。

後期の試験期間中ということで遠出についてコメントがありましたが、この日のために、比較的テスト勉強や課題に取り組んで、スッキリした気持ちで行ってきました。まだまだ宮城県について知らないことがいっぱいあるので実際に足を運んで知見を広げていきたいです。

今回もよろしくお願いします!

目次

1.カイワレ大根第2弾

2.カイワレ大根第3弾

3.黒キャベツについて

4.最後に

1.カイワレ大根第2弾

第1弾のカイワレ大根を育ててみて気をつけようと思ったことは①カイワレ大根を密集させる、②根が張りやすい素材のものを下に敷く、③収穫時期を見極めるの3つでした。

それを受けて「カイワレ大根第2弾!」という記事で、①1カップに140粒の種をまく、②土台をコットン、ティッシュ、メラミンスポンジ、台所用スポンジにするという条件のもとカイワレ大根を育ててみるということを宣言しました。

その実験結果を報告します。

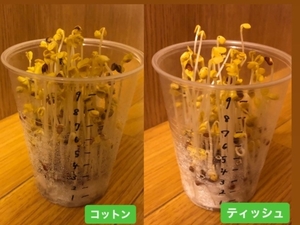

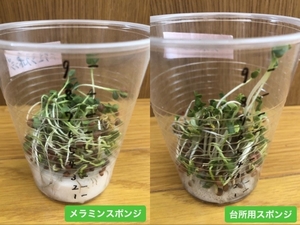

【12月6日 (栽培4日目) 18:00 室温:25℃ 湿度:68% 】

コットンとティッシュの発芽は順調ですが、台所用スポンジの発芽率はあまり良くありません。

コットンとティッシュの発芽は順調ですが、台所用スポンジの発芽率はあまり良くありません。

台所用スポンジは他の材質と比べて乾燥が早いのですが、対照実験により台所用スポンジのカイワレ大根だけ水の量を増やすことはできないので、かわいそうですがこのまま続けます。

【12月8日 (栽培6日目) 19:00 室温:25℃ 湿度:70% 】

【12月10日 (栽培8日目) 18:00 室温:25℃ 湿度:70% 】

コットンとティッシュの生長は非常に順調です。メラミンスポンジはその2つに比べると生長は劣りますが、生長の良いものは約12cmと、コットンやティッシュのものと同じくらい大きくなっています。台所用スポンジのものはほとんど発芽はしましたが、生長は良くないです。台所用スポンジの中で1番よく成長しているカイワレ大根を測っても2cmしかありませんでした。

【12月14日 (栽培12日目) 8:00 気温:5℃ 湿度:68% 天気 : 晴れ】

緑化のために外に出して3日経ちましたが、雪や曇りの日が続いてなかなか緑化しません。コットンのカイワレ大根の葉が黒くなり始めています。この日は晴れていたので少し期待しています。

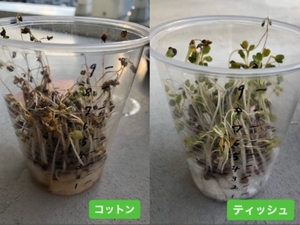

【12月19日 (栽培17日目) 7:00 気温:0℃ 湿度:69% 天気 : 曇り】

緑化を待っていましたが、あまり上手くいかないまま枯れてしまいました。特にコットンのカイワレ大根の枯れ具合は悲しいものとなってしまいました。

第2弾のカイワレ大根を育てていた時期は曇りや雪の日が続いていました。そのため、日光の量が足りなかったこと、気温が0℃を下回る日が多かったことが、上手く緑化せず枯れてしまった原因だと考えています。

2.カイワレ大根第3弾

第2弾の失敗を受けて第3弾は室内で育ててみることにします。

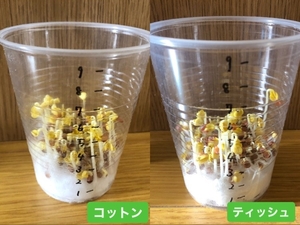

【1月18日 (栽培2日目) 8:00 室温:23℃ 湿度:70% 】

第2弾と同様に台所用スポンジの発芽率は良くありません。

【1月20日 (栽培4日目) 8:30 室温:23℃ 湿度:71% 】

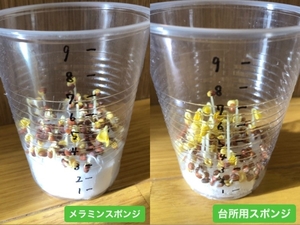

コットンやティッシュ、メラミンスポンジのどれも生育の良いものは4cmほどにのびています。

そして前回と違い、台所用スポンジの生長が良いです!前回と育てている場所や水の量など同じ条件で育てているのですが、なぜ今回は上手くいっているのか不思議です。

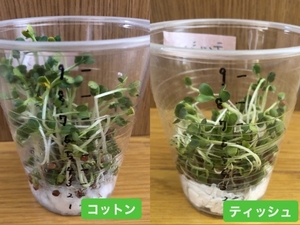

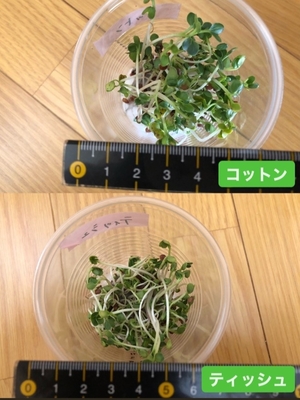

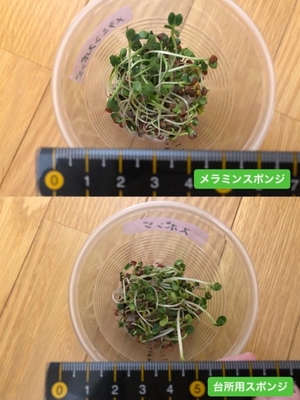

【1月24日 (栽培8日目) 8:00 室温:24℃ 湿度:70% 】

栽培6日目から、部屋の中で窓に近いところにカイワレ大根を置いて緑化させていた結果、上手く緑色になりました。しかしまたもやまっすぐに育ちませんでした。

今回の実験の目的は、まっすぐなカイワレ大根を育てることだったのですが、結果はあまり良くありませんでした。この実験では密度と土台の2つについて条件を与えていたのでそれぞれについて考察したいと思います。

・密度について

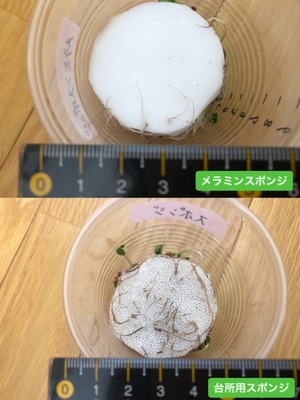

上から見るとカイワレ大根同士が絡み合っているのがわかります。この原因として考えられるのが種をまいたときに種が重なり合っている部分があったということです。インターネットでカイワレ大根の育て方のポイントを調べると、多くのサイトで「種が重ならないようにする」と書いてあります。

今回は密度を高くすること、1カップに140粒まくことを重視ししていたため、種が重なっていても仕方がないと思ってそのままにしていました。その結果込み合いすぎて上手く上に伸びなかったようです。

密度を重視したあまりに上手くいきませんでした。もう少し種の数を減らし、重ならないようにすることが優先だと感じました。

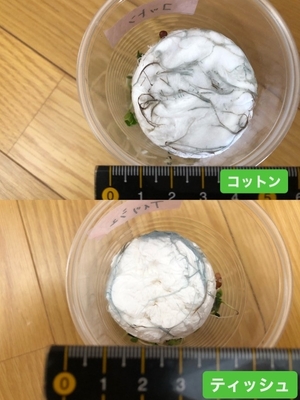

・土台について

ひっくり返して根を見てみると、今回、土台がコットンの物は上手く根が回っているように見えます。しかし、コットンとティッシュのカイワレ大根の根は青くカビが生えていました。農学部の小島さんがカビ対策についてまとめていたので、それを参考にすれば良かったです。

あまり生育の良くなかった台所用スポンジのカイワレ大根ですが、根はしっかりとスポンジに絡みついていて「しっかりと根を張る」という視点ではとても良い材質だと思います。しかし、スポンジの目が粗い分、保水力が弱いので結果的にはカイワレ大根の栽培には不向きでした。

市販のカイワレ大根の土台はスポンジだったためスポンジで挑戦してみましたが、もう少し目が細かく、保水力があるものが良いのかもしれません。

メラミンスポンジはひっくり返してみるとあまり底まで根が張っているようには見えませんでしたが、少し引っこ抜いてみると細かい根がメラミンスポンジに張り付いていました。メラミンスポンジの密度が高いせいで深く根が張れなかったようです。その結果、根元からひょろひょろになってしまいました。

それぞれの生長をグラフに表すと上の通りです。縦軸はカイワレ大根の背丈を表し、横軸は日付を表しています。背丈はそれぞれのカップから毎回同じ10本のカイワレ大根の長さを測って、その10本の平均値を出したものです。そのため、このグラフはあくまでも目安のものとなります。

1月22日からカイワレ大根に光を当て始めたのですが、どれも光を当てなかった1月22日までによく伸び、それ以降の生長は緩やかとなっています。

また、コットンとティッシュと台所用スポンジは栽培3日目(1月19日)まではほとんど同じスピードで育っていましたが、それ以降の台所用スポンジの生長は停滞しています。

メラミンスポンジはコットンやティッシュの生育状況には劣るものの、台所用スポンジよりはよく育っているという結果になりました。

以上よりそれぞれの特徴をまとめてみると

コットン・・・総合力◎◎、保水力◎、根の張りやすさ〇、コスト100円

ティッシュ・・・総合力◎、保水力◎、根の張りやすさ〇、用意しやすい、カビが生えやすい

メラミンスポンジ・・・総合力△、保水力〇、根の張りやすさ×、コスト100円

台所用スポンジ・・・総合力×、保水力×、根の張りやすさ◎、コスト100円

私の実験ではコットンが1番カイワレ大根に適しているという結果になりました。他の材質でもカイワレ大根の形にすることができ、味も大差ないですが、コットンが1番しっかりした歯ごたえのカイワレ大根を作ることができます。

土台が脱脂綿でもまっすぐなカイワレ大根を作ることができる人もいることから、今回まっすぐに伸びなかった原因は種の並べ方にあると考えています。次、機会があったら種が重ならないように気をつけようと思います。

3.黒キャベツについて

前回の記事で黒キャベツの作土の量が少ないのではないかというコメントをいただきました。

そこで土の量を増やしてみました。

【1月31日 (栽培118日目) 17:00 気温:0℃ 湿度:70% 天気 : 曇り 】

少し土の量が5cmをオーバーしてしまいましたが、これで観察を続けようと思います。

4.最後に

これで私の投稿は以上となります。

最終報告でも書きましたが、この半年間、本当に野菜に彩られました。毎日の観察や定期的な投稿は大変でしたが、1番の感想は「楽しかった!」です。収穫はもちろん、野菜の生長の変化が見られること、他の受講生の方の記事や先生からのコメントを見ることがとても楽しかったです。

一緒にこの展開ゼミに取り組んだ他の受講生の皆さんや参考になる記事を残してくださった先輩方、丁寧なコメントを毎回送ってくださる先生方のおかげでとても楽しい学びができました。

コメント

経済学部・林さん

震災遺構は何を見ても痛ましいですね。女川に入ったことがないですが、それ以外のいくつかは見たことがあります。女川に行くために、試験などへの対策を行っていくというのはまさに先手先手の対応になると思います。これからもその気持ちを大事にして取り組んでください。

カイワレダイコンが途中でしおれるというのを見ていて、何故と思っていましたが、対象区を設定していたことで理解できました。水の量をどれくらいあげるのかということですが、対象区が普通に生育できる条件にするのがbestですね。普通に栽培して、食することができる条件にする。発芽時に水はこれくらい必要。そのあとの生長時にはもう少し追加が必要など、検討するのが適切な実験区の設定だと思います。経済でこれに類したことがあるのかは分からないですが、対象区の設定をするとき、思い出して下さい。

あと、光を当てるということで、ベランダに出されたのでしょうか。室内の弱い光でもよかったのでした。それは説明不足でした。真っ暗にすると徒長する。弱光でもよいので光があれば、葉緑体ができ、緑になります。室内での実験では密度が高すぎたようですね。生長のグラフを書かれているので、来年度以降学ぶ受講生のヒントになると思います。様々な条件検討がなされているし、どうなるかも示されているので。植物とともに生長した半年でしょうか。しばらくは植物が手元にいます。是非、一緒にさらに成長して下さい。

わたなべしるす