栽培1〜2週間と次回予告...(農:柚原結女)

2023年10月22日 (日)

こんばんは、柚原結女です。

前回の投稿がかなり遅れてしまったため、1回目記事との間隔が短めの投稿になっています。すみません。

内容は、栽培1週間〜2週間となっています。

写真は、名取の海岸林を海岸堤防の上から眺めたものです。

目次

- 栽培2週間を経て...

- 次回への期待と展望

1. 栽培から2週間を経て...

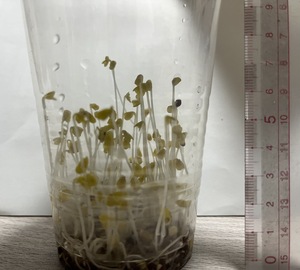

播種から12日目午後10時頃(暗所16℃、湿度66%)、ブロッコリーの芽は、発芽段階に差はあったものの、上方向への徒長がしっかりと観察されるようになりました。心配していたカビですが、以前ほど匂いが気にならなくなってきました。

カブは、まだ根の張りが弱そうに見えました。今にも倒れそうな様子で心配でした...

播種から14日目午後11時頃(暗所17.5℃、湿度69%)、ブロッコリーの芽は、順調に徒長しているように見えます。

豆苗の様な匂いが印象的で、カビの匂いはほとんど気にならなくなりました。

尾形先生がコメントでおっしゃっていましたが、本来コップの底に入れるはずの下地は入っていません。

尾形先生がコメントでおっしゃっていましたが、本来コップの底に入れるはずの下地は入っていません。

実は、特に理由はなく、入れ忘れてしまったのです...

なんとかなるだろうと思い、現在はそのままにしています。

根の張りについては、お互いの根が絡み合っており、コップをひっくり返してもバラバラと落ちてこない程度には張れているようでした。

一方で、カブの鉢を覗いてみると...(午後12時頃のベランダの気温は14℃、湿度は80%)

写真のように、倒れてしまっていました...!

茎はヒョロヒョロとして曲がっており、根が土表に見えている個体もありました。

風のせいなのか、植え付けが甘かったせいなのか...どちらも原因であるような気がします。 応急処置として、根が土表に剥き出して茎が倒れてしまっている個体は、一度取り出して再度植え付けを行うことにしました。

応急処置として、根が土表に剥き出して茎が倒れてしまっている個体は、一度取り出して再度植え付けを行うことにしました。

引き抜いてみると...根は想像以上に伸びており、地上部と同じくらいの長さ、あるいはそれ以上の長さがあるように見えました。

細いながらも、主根と側根の構造が見られました。

長さを測り、写真を撮っておくべきだったと後悔しています...

2. 次回への期待と展望

ところで、新たに実験してみたいことができました。

それは、カブの栽培を通して、鉢植えの中の土にどの様な変化が生じるかというテーマです。

土の生物性や物理性、化学性などは一体どう変化するのでしょうか...?小さな鉢ではあるけれど、カブの存在によってつくられていく新たな環境があるはずです...

その前に、そもそも実験で使ってるこの土、どこの誰とかいな?という疑問もあります。

そこで、さっそく準備に取り掛かりましたが、早くも少し問題が...。

それは、生物性や物理性、化学性をどのようにして測定するかです。

自分で行う場合、器具や試薬などに制約があり、なかなか難しいものがあるからです。

さて、私はどのように工夫して実験をしていくのか...

次回にご期待を...

それでは、よろしくお願いします。

コメント

柚原さんこんにちは

おお、なかなか綺麗な写真ですね! なんか絵画みたいです。

さて投稿もこれまでの間隔をリカバーする勢いなのは嬉しいことです。一回の情報量よりもコンスタントな投稿を心掛けて下さい。そして鉢栽培とスプラウト栽培の両方を一度の投稿に載せる必要もありません(この場合は同時に始めてしまったので、必然的にそうなる面はありますが)。

スプラウトについて、順調です! 遮光不足や水不足を心配したのですが、きちんと成育できています。カビの匂いが薄くなってきてよかったですね。頻繁な洗いがよかったのでしょうか。根もうまいこと絡まってくれたおかげで固定できて何よりです。

日数的には、標準的なスプラウト栽培よりも長くかかっています。これはやはり温度の低さのせいでしょうか。計測した温度をしっかり書かれているので、その条件での成長具合と併せて来年受講生の参考になりそうです。

収穫時期も間もなくですね。ブロッコリースプラウトは今では割と一般的な野菜ですから、近所のスーパーで見てみるといいですね。どのくらいの長さで収穫か分かるでしょう。売られているものは「種子のエネルギーを使い果たさない範囲内」で「できるだけ大きく」、そして「味が良い状態」の大きさにしているはずです。大いに参考にしましょう。たぶん6cmくらいの長さかと思います。

もう一つ市販品の参考にすべき点は「バラツキ」です。市販品は種子密度が高く、またきっちり温度湿度を管理していますからほとんどバラツキはありません。逆にいえばバラツキを少なくするためにメーカーはノウハウをしっかり持っているんですね。

スプラウトの収穫前には「一気に緑化する作業」が必要になります。1~2日がっつり光に当てればいいのですが、過去記事を参考にして下さい。

鉢植えカブの方は...... 確かに倒れていますね。風のせいかもしれません。もしそうなら簡易風よけ(鉢土の隅に割りばしでも立ててラップかなんかすれば)でもいいかもしれませんね。

ただし、対処法が......あまり良いことではなく...... う~ん、中国故事の「助長」にほぼほぼ近くなったような気がします。一度引き抜くとは、例えでいえば腕の包帯を巻き直すために一度腕を切り落とした、ような感じです。引き抜いてしまうと根の先の繊細な成長点が傷つきますし、そうでなくとも、目に見えにくいのですが根毛に大ダメージを与えてしまったと思います。ここでの正しい対処は「株元に土を足す」でした。子葉が隠れない範囲で土を上から足せばいいのです。まあ植え直した個体は、慎重に様子を見ていきましょう。逆にこれを奇禍として比較するのも面白いかもしれません。

土に関して興味をお持ちなのはいいですね! さすが乾燥地農業に興味ある人です。土壌について......正直ここでは書き切れません。鉱物の話、イオン交換能の話、保水排水の物性の話、語り出せば項目はいくらでもあります。

お渡しした土壌についてだけ言いますと、「市販の一般的な鉢植え用土」ではありますが、実は「有機物組成の多いふかふかタイプ」と「鉱物の多い粒状タイプ」のブレンドという高度なことをしているものです。それは受講生が失敗しにくいよう、また多くの植物種に適合するよう(こちらでは事前に受講生が何の栽培にトライするか把握できない)に考えてのことです。結果、排水性、保水性、保肥性、オールマイティーでしょう。ちなみに元肥として一ヵ月分の肥料も配合しています。

さあ実験を実際にするにしてもしないにしても、自分で「考える」ことが重要です。期待しています。

ラボスタッフ・オガタ