ほうれんそうを作ろう その4(本葉)(工:柳澤暢孝)

2023年10月27日 (金)

こんにちは。

今日は大学祭1日目です。僕は日中の間、放送研究部の機材卓にいます。休憩中にブログを投稿します。

放送研究部のほかには、鉄道研究部で昔作ったプラレールを展示したり、報道部の取材をしたりしています。大学の学祭に行くのは初めてなので、楽しみたいです。

先週からの変更点です。

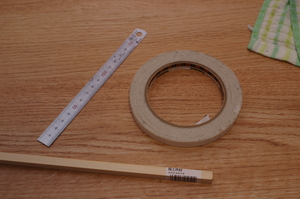

写真を撮るときに、定規をあてるようにしました。手持ちの木材に定規を貼り付けて、使いやすいようにしてあります。

また、定規をほうれん草にあてるときに、毎日同じ個体の写真を撮ることにしました。こうすれば、成長が分かりやすくなりそうです。

また、水やりを「土が乾いたら:手で触って湿っていなかったら」に変え、2~3日に1回するようにしました。

今週の1週間の成長を、写真と一緒に軽く見てみます。

【栽培23日目:10/21(土)】

[最高21.2℃/最低℃]

(天気は日本気象協会のホームページ https://tenki.jp/past/2023/10/weather/2/7/47590/ より)

【栽培24日目:10/22(日)】

[最高18.3℃/最低12.8℃]

【栽培25日目:10/23(月)】

[最高17.8℃/最低6.3℃]

【栽培26日目:10/24(火)】

[最高21.5℃/最低8.6℃]

【栽培27日目:10/25(水)】

[最高22.0℃/最低11.7℃]

【栽培28日目:10/26(木)】

[最高22.5℃/最低11.4℃]

【栽培29日目:10/27(金)】

[最高19.6℃/最低9.3℃]

本葉が出ています。

現在、葉の大きさは15mmほどになっています。1日に3~5mm成長しているようです。分かりやすいように観察したからかもしれませんが、確かに植物が成長しているのだということを実感します。

また、来週以降の予定について考えてみます。

まず、そろそろ間引きをしたいです。本葉は2枚出ているので、先週あげた情報の中ではもうやってもよさそうです。確かに長さを測るときにやりづらく、かなり大きくなってきたため、来週までにはやりたいです。

間引きをしたほうれん草ですが、やはり抜いてそのまま捨ててしまうのはもったいない気がします。そのため、新しく鉢を増やそうと思っています。

ちょうど、夏休みに帰省した時に、実家から「峠の釜めし」の容器を持ってきました。昔家族旅行から持ってきたものなのですが、実家の台所では邪魔だったようです。これに穴をあけて、植木鉢にすることを考えています。

ただ、穴をあけるのが大変なので、牛乳パックなどでもいいかもしれません。間引きをする前に決めておきたいです。

今週の内容は以上です。

コメント

柳澤さんこんにちは

学祭ですが、なかなか忙しそうですね。完全に主催者側なので、あまり気楽ではないような、でも取材で見て回るだけでも雰囲気は楽しめるかもしれません。

そんな中での投稿とは凄いです。コンスタントに続けることは大切ですね。

さて、定規の工夫とは面白いことで、過去にはそういう受講生はいませんでした。

それと鉢受けが用意されたのが分かります。なかなか立派なもので、大きさもいい感じです。帰省中に「水切れしない対応」ができそうな大きさです。

記事内容について連日の測定と提示ですね。正直言えば日記的な記載は求めていません。日記的でよければ小学生のするアサガオ絵日記と同じことになります。あくまで「何をテーマに」「どこに着眼して」考えるかを問うているのがこのゼミですから。

ただし......ここまでコンスタントだと逆に価値が出てくるかもしれません。もしも、測定して数字を出し、グラフ化するならば、毎日コンスタントに数字を出した方がいいのに決まっています。

そして本葉についてですが、記事に書かれている通りはっきりと見えてきました。これが育つとホウレンソウらしくなってきますね。子葉は細長く、ホウレンソウとは思えない形だったでしょう。

さて間引きについて、先回記事にあった農水省ページの情報のことを指しているのでしょうか? これは全くはっきり言いますが、こちらのコメント以上のページやサイトは存在しません。なぜなら、実際の植物の様子を画像で確認してコメントを付けられるからです。別にこちらは農業自体のプロではなく、コメントで間違うことも多々あるのですが、それでも画像を見て書けるというアドバンテージは圧倒的です。そして今一度言うのですが、ネットで情報を見る時に「大勢が見てるから」とか「権威があるから」とかを根拠にして信じてはいけません。具体的な内容を書くと差しさわりがあるので書けませんが、有名どころのネットニュースで明らかな間違いを見つけるなんてのは毎日といっていいほどあります。

結論から言えば間引きを始めてもいいタイミングです。観察しにくいのも困りますし、どのみち鉢で栽培できるのは最終的に数株だけですから。また、ここまで成育すれば急に枯れてしまうことはないでしょうから、その意味でも間引きしても安全です。ただし、間引きの最大意義である「日照競合」という観点からするとまだ不要なのは明らかです。

それと間引きをする場合、将来的に成育したイメージを持って間引いて下さい。ただ単に「小さいのを間引く」ことをすれば鉢内での株の分布が偏ってしまいます。

間引き株を別鉢で......というのは素晴らしい! 手間はかかりますがそうやって増やしてくれるのは嬉しいですね。ただ、この時気を付けてほしいのは「根を切らない」に尽きます。いやたぶんそれは不可能で、「できるだけ根を切らない」のが精一杯でしょう。ホウレンソウの地上部がこの大きさなら、根はかなり広く分布しています。きっと驚くと思いますよ。たぶん近隣の株同士で根が絡むくらいになっています。移植時には「充分だと思った以上」の大きさで、土の塊ごと取って下さい。イメージとしてはかなり株の下まで手を入れ、垂直に上に持ちあげればいいのです。決してホウレンソウの地上部に触ってはいけません。

ホウレンソウはカブなどよりも移植の根痛みに耐えられますので、可能だと思います。そして新しい鉢ですが、「峠の釜めし」...... そんな重くてあまり他に用途のないものをよく持って来ましたね! 横川駅でなくとも今では駅弁フェアなどで売られている有名どころですが、容器を保存している人はあまり知りません。

あ、もちろん峠の釜めしは植木鉢にできますが、底穴だけでは足りないかもしれません。植木鉢は底穴から出た水を横に流すための溝が普通ついています。それが無いと水が抜けないし、空気の供給もできません。

そのため、むしろ牛乳パックの方がいいかもしれません。四隅の隅角を斜めに切ればいい感じです。ただ、強度の点であまり触らない(壊れるという意味ではなく、土が揺すられたら根が驚く)ことと、光がどのくらい透過するか(根は光を感じると伸びなくなる)によって遮光を巻くなんかの作業が必要かもしれません。ただ牛乳パックはどこにでもあるもので、それで栽培できるなら来年以降の受講生の参考になるでしょう。逆に峠の釜めしならば来年受講生が持っているかどうか......

またコンスタントな報告お待ちしています!

ラボスタッフ・オガタ