ほうれん草とカイワレ大根を作ろう その12(面積)(工:柳澤暢孝)

2023年12月22日 (金)

こんにちは、柳澤です。

実は、仙台から投稿をするのは今回が年内最後になります。東北大学は12/27(水)まで授業があるのですが、この後12/28(木)に東京へ帰省します。その後さらに、祖母の家がある静岡に行ってから、1/3(水)の夜に仙台へ戻ってきます。

そのため、来週の更新は、木曜日の朝までの進捗報告になると思います。

3日に静岡から仙台まで移動するのが大変そうですが、なんとか行けそうではあるので、年末年始を楽しみにしています。

ほうれん草の話です。1週間の様子を見てみます。

【栽培79(ほうれん草)/9(カイワレ大根)日目:12/16(土)】

[最高15.3℃/最低4.9℃]

気温は日本気象協会のホームページから

【栽培80/10日目:12/17(日)】

[最高12.0℃/最低3.1℃]

(この日だけ、なぜかカイワレを上から撮ってました)

鉢植えに水やりをしました。

【栽培81/11日目:12/18(月)】

[最高4.3℃/最低-2.0℃]

【栽培82/12日目:12/19(火)】

[最高5.8℃/最低-0.9℃]

【栽培83/13日目:12/20(水)】

[最高6.3℃/最低0.3℃]

【栽培84/14日目:12/21(木)】

[最高5.1℃/最低-1.5℃]

【栽培85/15日目:12/22(金)】

[最高4.7℃/最低-2.4℃]

また寒くなり始めました。日曜日~月曜日に降った雪が、2日ほど残っていたことも思い出されます。

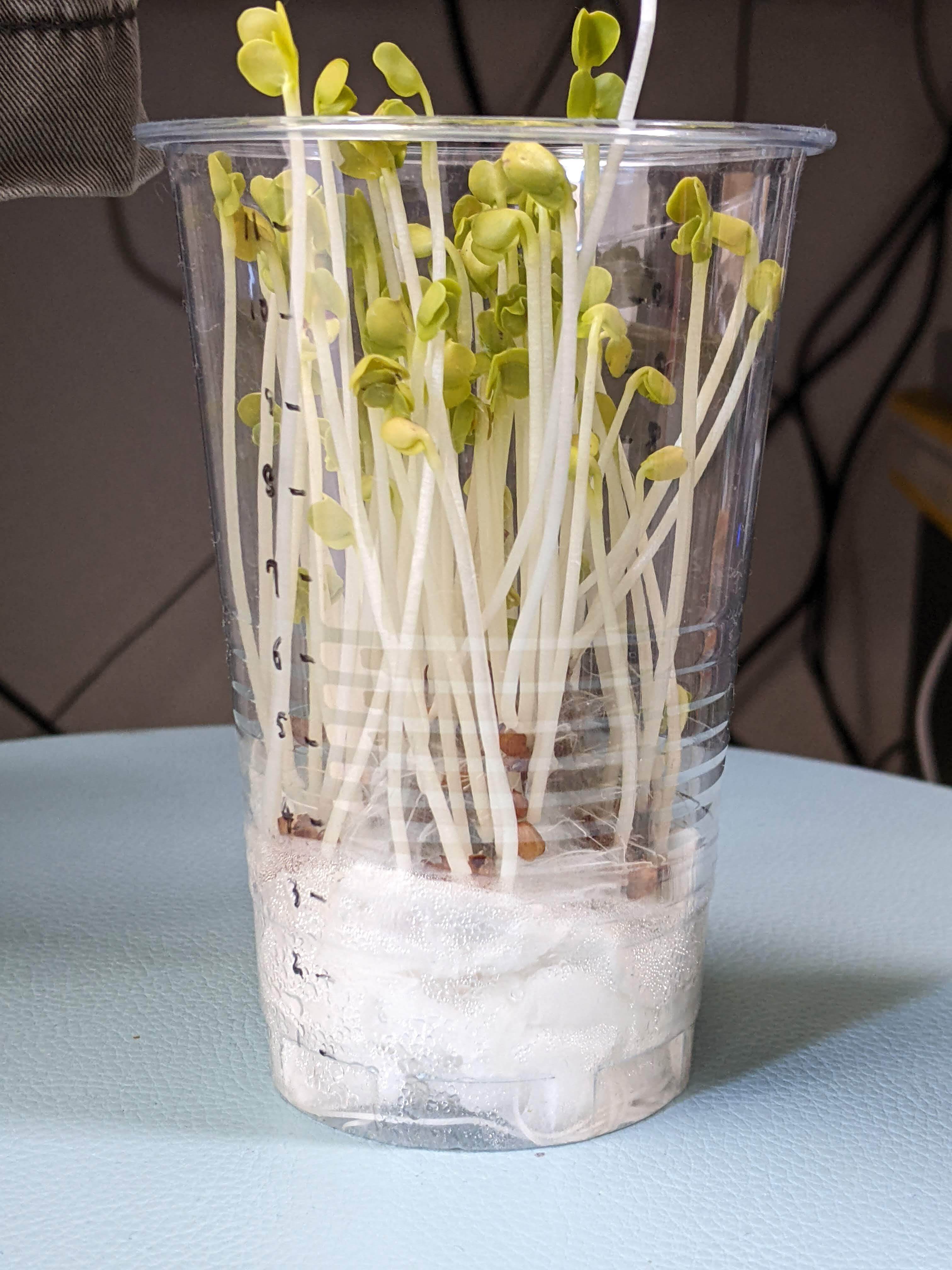

カイワレ大根は、コップのふち直前まで成長してきました。これだけ成長すれば食べられるだろうと思います。水曜日に缶から出して窓辺に置き、緑化をさせ始めました。

その後、確かに大きさの伸びは止まりましたが、だんだん緑色が濃くなってきています。土日辺りで食べてもよいかもしれません。今思えば、もう少し缶の中で成長させても良かったな、とも思いますが、しっかり成長はできたので良しとしましょう。

ほうれん草の方は、あまり変化がありませんが、だんだんと地面に沿うように、葉が開き始めています。おがた先生も、地面に沿うことに触れていましたが、植物も冬を感じているのかもしれません。

さて、先週土曜日の話になりますが、とりあえず葉の長さを、苗1つ分測ってみました。表にまとめると、次のようになります。

葉の長さ(奥行)と幅の比を√2:1と仮定すると、苗が持つ葉の面積は、全部で157cm^2になりました。これに対して、上から見た時の植木鉢の面積が15*15*π≒710cm^2なので、この苗が5つ分あれば、植木鉢の上側が葉で隠れてしまうことになります。

実際には、大きさが違ったり、葉が斜めになったりしているので、かなり大雑把な計算にはなりますが...。

20分ほど外に出て写真を撮りづつけるので、朝の寝起きや夜の疲れた時間帯には厳しいかもしれませんが、週末などでたまにできればよいと思います。

さて、前述したとおり、仙台から記事を書くのは今日が今年最後です。帰省で1週間いなくなるので、その間のほうれん草のお世話方法を考えてみます。

過去の記事を調べてみましたが、色々ある方法の中でも、特に「腰水」という方法が使えそうです。

参考記事:

- ペットボトルと腰水を使っている記事(関係ないですが、この方は報道部の先輩だったりします)

- おがたさんが腰水についてコメントしている記事

鉢受けに水をはっておくことで、鉢の底にある穴から水を吸えるようになるのだそうです。これなら僕にもできそうです。

今までの栽培では、鉢植えも牛乳パックも、ほぼ週0.5~1回のペースで水やりをしていたので、1週間の帰省ならこれで耐えられると思います。また、水やりをする時には毎回、250mlの容器に入れた水を全て使っているので、腰水につかう水の量もだいたい250mlがいいと思っています。空気中に蒸発していく水分もあるので、すこし少ないかもしれませんが、通常の水やりでも土から空気中に水分がいくらか蒸発していくはずなので、あまり気にしなくてよいのではないかと思います。

ただ、今になって気づいたのですが、牛乳パックには鉢受けがありません、100円ショップか自作かで調達したいです。お盆か食品用のトレーが使えそう...?

今回の記事は以上です。

コメント

柳澤さんこんにちは

始めに帰省の話ですが、約一週間仙台を空けるのですね。冬休み期間がっつりではなく、やや短めに感じます。それほど急がなくとも......いやこのゼミ的には助かるのですが。

高校時代の友人たちに会うのもいいですね。年を追うごとにあまり集まらなくなりがち(男子はそうなることが多い。女子はまた違うが......)なので、貴重な機会とも言えます。仙台ー東京間は「行こうと思えば近い」距離なんですが、逆に言うと「行こうと思わなければ」まず接点のない距離です。実際は、青春18切符を使い、一日で往復できたりもします(私は一日で秋葉原にちょこっと行って帰ってきたりしてました)が......

静岡ー仙台なら楽勝ではないでしょうか。

さてその帰省時における植物の対応です。柳澤さんが一回の水やり量から計算するのは見事です。なるほど、一回に250ml使っているのですね。まあ、帰省直前に水やりをしておけば、250ml腰水をしなくともいいと思います。

そして腰水作戦は良い方法なんですが、これには重要な注意があります。それは量というよりも水位の高さです。当たり前ですが、水位がある程度高くないと鉢土に触れませんから(鉢の下の方にはある程度のスペースがあるはず)、意味がなくなってしまいます。これは簡単に理解できますね。

次にもっと重要な事項があり、それは「水位が高すぎてはならない」ということです。通常の植物の根は水没に耐えられません。呼吸を阻害されると壊死してしまいます。そのため、腰水の最初の水位は必ず鉢の高さの3割以内にとどめて下さい。となると、必要な水の量と水位を併せて計算すると、鉢受けの面積もある程度以上ないとダメなことが分かります。工夫してみて下さい。

ちなみに、腰水作戦は根の呼吸という問題の他に、肥料分の塩類の濃縮・蓄積という問題がありますので、10日以上の期間には原則使えません。過去記事では「毛細管現象を利用した自動水やり装置」を作ったり、あるいは「ペットボトル利用の市販簡易水やり器」を買ってきたり、いろんな例があります。一種のゼミのイベント設定のようなものです。たまにはこういうハードルがあるのも、ゼミの醍醐味ですね。そして結果的に計算を見誤ったり、または装置の不調(市販簡易水やり器はあまりうまく行かない......)ということも多々ありました。それでも本当に「水不足のため枯死した」例はなかったと思います。案外萎れていても回復します。

ただ年末にかけて妙に気温が高い予報なんですね......これは例年にないことで、不安要因になりますから腰水をしっかり与えて下さい。

話は少し戻りますが、「根の呼吸」ということで、「では水栽培において根が水没しているではないか」という疑問が湧きます。結果的に言うと球根の水栽培なんかでは根の上部だけでも空気中に出して呼吸を確保しています。また、産業用の植物工場の水栽培においては、これはこれで非常に多種多彩な対策をしています。水に泡を吹き込む、一定時間ごとに水位を下げる、あるいはミストにして吹きかける、等々で呼吸を確保しています。これは植物工場メーカー各社の技術的キモです。ただまあ各種あるということは決定版がないということにもつながり、機器コストやエネルギーコストの問題を完全に解決できていません。こういった分野を大学でももちろん研究していますが、その担当は農学部の「園芸学」だったりします。

さてもう一言言うと、「ではなぜ水田で水に浸かりながら稲は育つのか」、という疑問の答えは稲の根の特殊構造にあります。実は小麦なんかと違い、稲はその根にレンコンのような通気機構を備えているので、水没オッケーなんですね。そして水田にすることで非常に安定的に栽培可能になり、作物の主役になっています。

話は記事報告に戻り、ホウレンソウは低温のため次第に成長は鈍っているでしょう。だからこそ計測の意味があります。成長の盛んな季節において成長するのは当たり前なので、この低温下でどうなるのか分かれば、次年度以降の受講生への情報になります。

まあ、計測は大変かと思いますが......

苗の一つをサンプルにして(平均的な株を選ぶことが最重要、そして計測しやすい位置の株であることもその次に重要)、その葉の長さを測定し、楕円近似式で面積に換算し、足し合わせるのですね。非常に優れた方法です。成長の見た目判断ではなく、「定量化」というものができます! 敢えていえば複数の株について行ったら、成長の株ごとのバラツキも分かりますし、平均化もできるので良いのですが、それは非常に手間がかかるので求めるのは酷ですね。

慣れれば二十分もかけずにササっと長さを測れると思います。そして葉ごとの成長の度合いを見て取れば、例えば「下の葉の大きさは変わらないので上の数枚だけ測ればよい」といった知見が得られるかもしれません。

さあ最後にスプラウトです。

もう一人同時期にスプラウト栽培をした受講生がいます。とても面白いことに、「必要な栽培日数が同じ程度」になっています。だいたい12日程度でコップの縁にまで伸びています。同時期なので、温度が似ていたからでしょうか。あるいはコップの下敷きなどがよく似ていたからでしょうか。敢えて言えば、こちらの方がわずかに遅めですが、それは種子密度によるものか、あるいは遮光の程度に影響されたためでしょうか。子葉の色がかすかに緑がかっていいますので、遮光が完全ではないか、撮影回数が多いので光に当たったためでしょうか。想像に過ぎないのですが。

スプラウトは緑化過程を経て、いよいよ実食になりますね! 帰省に間に合って本当に良かったと思います。別に凝った料理でなくとも構いません(ドレッシングでただ食ってもよし)し、好みで使って下さい。そして実食感想をお聞かせ下さい。実食を含めてこのゼミの目的です。

年明けの報告になるそうですが、期待してお待ちします。

ラボスタッフ・オガタ