カブ、やっとやっとの回(農:柚原結女)

2023年12月30日 (土)

こんにちは、柚原結女です。

記事を更新することも、カブを観察することも長らくできていませんでした。

残り1ヶ月ほどですが、可能な限り実験と投稿を続けます‥

それでは本題に入る前に‥

写真は、仙台沿岸部の貞山運河です。

仙台もかなり寒くなってきました。

馬場の水道は水抜きできない水道は毎朝凍っていますし、砂地の練習場も凍っています‥

けれど、昼間は晴れていることが多いのは嬉しいことですよね。

目次

1. およそ1ヶ月経ってしまったカブは‥

2. 個体の観察

1. およそ1ヶ月経ってしまったカブは‥

栽培から54日午前8時半頃(気温12℃、湿度52%)のカブの様子です。

葉の大きさや草丈は以前からの変化はほとんど見られませんでした。

カブの茎の地上部付け根の下、主根の上部分に膨らみが見られました。

栽培から77日午後9時頃(気温7.5℃、湿度65%)のカブの様子です。

栽培から77日午後9時頃(気温7.5℃、湿度65%)のカブの様子です。

水不足と栄養不足が原因でしょうか。周辺部分に萎れがある葉が複数見られました。

水不足と栄養不足が原因でしょうか。周辺部分に萎れがある葉が複数見られました。

カブの付け根の膨らみは、4個体とも観察されました。

この日は、水やりをしたことに加えて、初めの講義で配られた化成肥料10粒程度を、個体の周囲に埋めました。

2. 1個体の観察

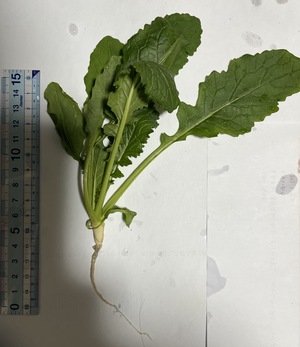

栽培から77日目の個体について、間引きの時期は過ぎてしまいましたが、周囲の個体の根を傷つけないように注意しながら、最も成長の悪い1個体を間引き、観察することにしました。

これで、鉢植えのカブは3個体となりました。

主根の上部分の膨らみは直径約1cmほどで、長さは約1.5cmでした。

膨らみの下には主根があり、側根は目立ちませんでした。主根は真っ直ぐではなく、曲がっていました。

ここで、「ひまじの観察日誌 第9回〜2回目間引【2】〜」を参考にさせて頂きます。

ここで、「ひまじの観察日誌 第9回〜2回目間引【2】〜」を参考にさせて頂きます。

ひまじさんの栽培58日目の間引きカブでは、主根上部分の膨らみが丸みを帯びているのに対して、私の間引きカブは丸みはありません。膨らみの直径と長さは同じです。

また、主根と側根の有無、量についても、ひまじさんでは明確な主根が見られず側根が多いのに対して、私の場合は主根が見られたものの、側根はほとんど見られませんでした。

地下部位があまり発達していないのに対して、地上部位は、萎れが見られるものの、

ここからは、私が長らくほっといてしまったカブですが、現時点での状況として考えられることを書いていきます。

まず、全体的に成長が遅いです。

ひまじさんの間引きカブと私の間引きカブでは、膨らみの大きさはおよそ一緒でありますが、ひまじさんの個体は栽培58日目で、私の個体は栽培77日目であり、およそ20日ほどの差があります。

また、ひまじさんの個体では本葉が5枚であるのに対して、私の個体では8枚あることを考慮すると、私のカブでは、本葉の成長は見られるものの、根の肥大が遅れているように考えられます。

根の肥大不足としては、窒素過多や水分不足、栄養不足、間引き不足などが原因として考えられます。

私の場合は、追肥と間引きのタイミングが遅いことが大きな原因として考えられます。

追肥の遅れによって鉢内の栄養分が全体的に不足したのはもちろんのこと、窒素やカリウムなどの栄養分の偏りがある可能性も考えられます。

今後としては、まずは水分管理に気をつけること、根の肥大に応じて追肥を行うことを心がけたいと思います。

今回の投稿はここまでです。

それでは、よろしくお願いします。

コメント

柚原さんこんにちは

南から仙台にやってきた人が、普通に暮らせていることに驚きます。なんじゃこりゃあ、とならなかったでしょうか。私も二十年前に倉敷から仙台に来た時にはなかなか季節感が掴めませんでしたし。

本題の植物について、昨年中はスプラウトの栽培と実食、お疲れ様でした。後はメインであるカブの鉢栽培なのですが......

さて、当ゼミでは植物栽培においていくつもの「壁」というか「ハードル」に当たり、色々と考え、そこをクリアし、収穫を目指して進んでいきます。この考えるという部分がゼミの主要なところです。その時々に応じてこちらがからコメント返す双方向にしているのも、ここにかかっています。

双方向というのが失われれば、例えで言うと......「家庭科の授業に出なかったのですが、しょうが焼きを作って持ってきました。自己流で作りました」というのと同じです。

そのため、もはや栽培自体についてコメントをするのは意味がないので、間引き株の観察に対する感想のみ書きます。

カブに丸みがないのは、つまりは肥大していないということですが、逆にそれでも基部の直径が大きいことは驚きです。おそらく栽培中期頃に生育条件が良かったため、胚軸周りがしっかりとしていて、また成長点付近の葉の分化が進んだということでしょうか。

側根と主根のことはよく観察しました。比較対象するものがあって幸いでした。さてカブとしての正常な姿はこちらの方だと思います。カブに限らず大多数の双子葉植物は主根がはっきり観察できるものです。側根の数が少なく見えますが、少なくともこの大きさの地上部に水を供給できるのですからそれなりに存在はしているでしょう。むしろひまじさんの方の主根が移植で傷んでしまったのか、あるいは絶妙の傷み方であったため逆に栄養分が滞り肥大が進んだのか、ともかく栽培上はイレギュラーでした。

最後の、栽培の遅れに対する考えはしっかりしたものです。

欲をいえば「考えついた事柄を並べる」ことはしなくて良いのです。情報を広げること自体悪くはないのですが、そこに捉われてしまいがちです。この先学生時代後期、あるいは社会人になれば、情報はあって当然、求められることはもはや情報ではなく「判断」です。例えで言えば、シェフに向かって料理が塩辛いと言った時、「素材から予想以上に塩分が染み出でしまったことも考えられますが、うま味が足りないため塩味をより強く感じてしまったかもしれず、あるいは料理のなかで塩が混ざらず偏ってしまった可能性もあります」とシェフが返しても何の意味があるでしょうか。

このカブの場合、可能性を列挙するのではなく、例えばですが「追肥が遅くなったために肥料分の不足を疑ったが、その場合少なくとも易移動性の窒素やカリウムならば下葉から変化があるはずなので、それは無し、葉脈から遠い近いで比べても変化無し、そのため肥料分は足りていると思われるが、妥当だろうか。しかし結局成長が遅い原因は不明のままである」としてくれた方が高級になります。要するに情報から「判断」をするわけで、そして判断するから改善していけるのです。