その1 種まき(カブ・ハツカダイコン)(医:金濱 央子)

2024年10月12日 (土)

目次

1.自己紹介

2.種まき

3.これから

1.自己紹介

初めまして、医学部保健学科1年の金濱央子(ひろこ)です。岩手県盛岡市出身で、趣味はオムライス巡りです。上の写真は夏休み中に食べた13個のオムライスたちです!弘前で食べたオムライスが特に美味しくて、ケチャップで岩木山と書かれていました。大学では交響楽部でオーボエを演奏しています。

今週は青葉山キャンパスで行われた演奏会に出演したり、初アルバイトに行ったり、仮免試験を受けたりと忙しい1週間でした。そうこうしているうちに気づけば他の受講生はみんな第1回の記事を上げているではありませんか!!遅ればせながら記事を書いていこうと思います。

今回は根菜のカブとハツカダイコンの比較をテーマに栽培しようと思います。この講義を通して文章作成力・タイピング能力を鍛えたいです。これからよろしくお願いします。

2.種まき

使用する道具は次の通りです。

- 鉢、受け皿(大・中)

- 土

- 肥料

- プラスチックコップ

- 種 カブ(ゆきわらし)・ハツカダイコン(イザベル)・ミックス・すぐり菜大根・ブロッコリースプラウト

- ペットボトル&ジョウロ用キャップ

- 温湿計

- 名札

まず、種まきをする前に過去の先輩方の記事を見てみました。土に直接種まきをしている人もいればシャーレで発芽させてから土に植える人もいて迷いましたが、発芽の様子を観察してみたかったので後者を選びました。

10/7 11:19

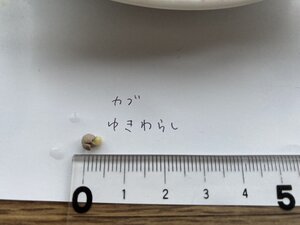

濡らしたキッチンペーパーにカブを15粒、ハツカダイコンを11粒ずつ置き、西日がよくあたる出窓に置きました。シャーレを傾けたときに水があるくらいがちょうどよいと過去記事で読んだのでそのくらいの水量になるように意識しました。

約30時間経過した時点でカブは15/15、ハツカダイコンでは7/11発芽したという結果になりました。正直、どのタイミングで鉢に植え替えればよいかわからなかったのですが、カブがすべて発芽したのでここで移し替えることにしました。発芽はカブの方が早いけれど、大きさはさほど変わらないようです。

10/8 17:06

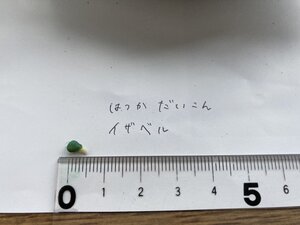

上の写真で左がカブ、右がハツカダイコンです。説明書きには1㎝の穴に2~3粒入れるとあったので、カブは3粒×5か所、ハツカダイコンは3粒×3か所、発芽した種を播きました。

毎朝7時から8時の間に水やりをして写真をとり気温と湿度を記録しています。下の写真では見づらいのですが、10/11の朝にカブの方だけ2箇所、芽の先っぽが見えていました。

驚くことに次の日には両方から芽が出ていました!定規で測ってみると、カブが5㎜、ハツカダイコンが10㎜です。前日には芽すらみえていなかったハツカダイコンがたった1日でカブを追い抜き10㎜も伸びていて、成長の速さを実感しました。

3.これから

まず、これからやることが以下の3つです。

- 日光が充分に当たる環境にする

- ミックスやすぐり菜大根、ブロッコリースプラウトの栽培に着手する

- 土をかってくる

ベランダの壁に囲まれていて日光がおそらく当たっていないので台などで高さをだすのがいいのかなと考えています。それから、ミックスを育てる用と、カブ第2弾(たくさん食べたいので追加で育てようと思っています!)の鉢は用意したのですが土が足りなくなってしまったので買いにいこうと思います。

余談ですがカブは品種名ゆきわらしなのでゆきのすけ、ハツカダイコンは品種名がイザベルなのでベルと名付けました。愛着がわいたら最後に鍋にするときに悲しくなるかもしれません、、。パソコンに慣れていなくて意外と時間がかかりましたが、心折れることなく毎週の投稿を継続していきたいです。

今回は以上です。ありがとうございました!

コメント

金濱さんこんにちは

オムライスを巡る...... これはなかなかマニアックで面白い趣味ですね! かなり構成要素が多いので、バラエティーに富んでいるものと予想します。写真にあるものだけでも見た目からしてけっこう違いますね。たぶん好みで文化して、それぞれにファンが付き、進化していったのでしょうか。大きく分かれるポイントは硬さだと思うのですが、金濱さんはどうでしょうか...... 個人的には弘前のものを評価して頂いて嬉しいですね。こちらは娘が弘前大学の出身ということで弘前に非常に思い入れがあるのです......

そしてオーボエ担当、これまた良いですね。オーボエは難しく言うと偶数倍音楽器であり(クラリネットは全く違って奇数倍音)、「クー」という感じのいい音ですよね。狭い所で聞くと案外デカい音だったりします。まあオーケストラでは少人数でも存在感ありますし。ただ、演奏は難しそうですね......ダブルリードというだけでどんなか想像できませんし、唯一息の余る管楽器、どんなものなのだろう......

その他、運転免許等忙しそうです。まあ、医療関係の学部は全部、学年が上がるごとに「去年まではゆとりがあった」と毎年同じことを言い続ける学部ですので、気を抜く時には気を抜くことも必要ではないかと......

さてさて、肝心の植物栽培は特にコメントすることもなく、順調そうです。温湿度計や鉢受けなどの用具もしっかり準備されています。

キッチンペーパーを用いてきっちり発芽させているのも、よくやりました。この方法は「遅すぎると根がペーパーに貼り付いてしまう」という危険があったのですが、早めに鉢に移せて成功しました。そういえば画像を見ると種子に塗布してある着色剤が滲み出ています。これは農薬成分が含まれていますのであまり触らずに捨てたでしょうか。

鉢への播き方もこれでいいと思います。今年の受講生は一ヵ所に数粒固める「つぼまき」が多いようです。これは発芽後早めに間引く必要がありますので覚えておいて下さい。写真の撮り方、提示もキレイで良いのですが、写真はサムネイル形式ではなく、この大きさなのでしょうか。だから悪いということではないのですが、それなら時折クローズアップ写真を加えたりすれば親切ですね。

さてここから、先ずは水をやり過ぎないよう、常に湿った状態でなくて構いません。

そして最大問題は光の量になるかと思います。ハツカダイコンの胚軸の伸びが早く、光量不足のための徒長が疑われます。置き場の光環境をお知らせください。直射日光がどのくらいの時間当たるのか、当たらないのか、当たらないとしても明るい日蔭なのか暗い日蔭なのか、ですね。そして直射日光の無い環境下で栽培する場合、過去の受講生もいろいろと工夫して(反射集光板を作ったり、人工光で補光したり)乗り切ったものです。

あ、そして今は一気にスプラウトなどに手を出すと、なかなか手が回りませんし、記事投稿も情報量が多過ぎて厄介なことになります(いきおい状態の羅列だけ続くようになってしまう)。というわけで慌てずにこの二鉢をしっかり管理して、観察しましょう。

では次記事もお待ちします。

うちにいる、体重10kgを越える巨大化ネコです。もうジャンプはできません。

ラボスタッフ・オガタ