その2 間引き(カブ・ハツカダイコン)(医:金濱 央子)

2024年10月18日 (金)

こんにちは!写真はさつまいも、しいたけ、なすの天ぷらです。家で揚げ物は面倒くさいと思いながらも、どうしてもさつまいもの天ぷらを食べたい気分だったので作っちゃいました!食欲の秋ですね!なすは衣がうまくつかなくて難しかったです。秋といえば私は仙台に来てから初めて金木犀の香りを認識したのですが、調べてみると分布の北限が岩手県紫波郡矢巾町らしく、私が住んでいた盛岡にはぎりぎりなかったみたいです。幸せな香りなので来年の秋も楽しみです。

目次

1.間引き

2.子葉の比較

3.日光について

4.成長

1.間引き

前回のコメントでつぼまきは早めの間引きが必要と教えていただいたので調べてみると、本葉が見え始めたころに間引きをすると書いてあったので少し遅かったかもしれませんが間引きをしました。

10/17 間引き前(左からカブ、ハツカダイコン)

間引き後

徒長の可能性もあるとのことだったので、長すぎるもの、葉の形がいびつなものなどを間引いていき、3本ずつだったところをすべて2本ずつにしました。一気に1本ずつにするのが怖かったのですが思いきって1本にしてもよかったのでしょうか...。これで正しいのかはわかりませんが間引いたところに土を足して土寄せも行いました。

2.子葉の比較

次に間引いた子葉を観察してカブとハツカダイコンの比較をしました。どちらの写真も左がカブです。ハツカダイコンの方が成長が速いため胚軸の長さや子葉の大きさには差がありますが、相似しているといっても過言ではないと思います。どちらもアブラナ科の植物だからかもしれません。唯一の差異はハツカダイコンの根本の方がうっすら赤く色づいているところです。子葉はどちらもハートのような形をしていました。

3.日光について

徒長の原因は過度の水やりと日光の不足とのコメントを見たので土が乾いていたら水やりをするようにしました。日光については現在対策を考え中です。

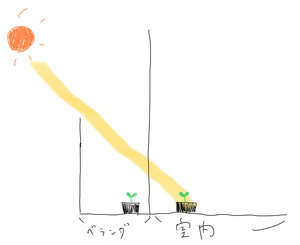

我が家のベランダは壁で覆われているので上図のように日光がさえぎられている状態です。おそらく1日中どの時間帯でも直射日光は望めない様子です。高さを出せば日光が当たると思いましたが、うまい方法が思いつかなかったのでとりあえず室内で日光をあてる方法を試してみました。ここ数日間は日中のみ室内に鉢を移動して日光を当てています。この時、窓を開けることで気温などがベランダの環境となるべく同じになるようにしています。このやり方で差し支えないのかどうか、アドバイスをいただきたいです。

4.成長

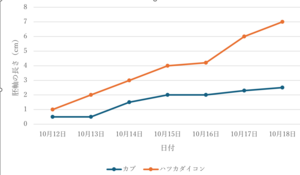

この1週間のカブとハツカダイコンの成長をグラフにまとめてみました。それぞれ1つに特定して定点計測をしています。

ハツカダイコンはほぼ1次関数的に成長していることが分かります。カブは15日からの成長があまり感じられません。例えるなら無理関数的に成長していると言えるかもしれません。今後も定点計測を続けて、最終的に傾向を見つけられたらいいなと思っています。

そろそろミックスの種まきもしたいと考えています。が、そのためには土を買ってこなければ...! ということで早急にホームセンターに行ってきます!!それでは以上です。ありがとうございました!

コメント

金濱さんこんにちは

もうのっけから見事な天ぷら! 確かに揚げ物は面倒(後始末も)なので、そうそう作らないと思うのですが、それにしてもつやつやと美味しそうです。

そして、金木犀の香りですが、仙台はこの季節あちこちで香りが漂います。これには一つの理由があります。仙台市は「緑化都市」を目指し、新築家庭に樹木を三本くらいプレゼントしています。樹木は何種類かから選べるのですが、その中に金木犀があり、人気があります。

まあ仙台市は杜の都と呼ばれるのを自覚しているのでそういうこともあるでしょう(なお、「森の都」と書くと一般的には熊本市を指す)。ちなみに道路の緑地帯には、ケヤキ、プラタナス、そしてイチョウが多いものです。そのイチョウは雌木に限り周囲にギンナンを落としていますね。拾って使い道があるのかどうか......

金木犀の香り、人工のエステル系化合物と違い、天然物はさすがに良い香りと認識できます。不思議なことに木のすぐ近くよりも、若干離れた方が強く感じるような気がします。さて他に匂いのいい木といえば、春のクチナシ、ジンチョウゲ、ロウバイなど幾つかありますが、盛岡にもあるでしょうか。私も金木犀の北限が矢巾町というのは初めて知りました。

ほんと余談ばかりですが、似たような植物の茶は能代市、椿は釜石市くらいでしょうか。ついでに言うとミカンは南国のイメージですが、実は新潟が北限です(だいたい日本海側よりも太平洋側の方が植物の北限は厳しいので、ミカンの太平洋側の北限は千葉くらいでしょうか)。そして桃! 実は「北限の桃」というのが商標登録されていて、それは秋田の鹿角市です。でも実際は青森でも桃を作っているのですが......商標登録の関係上、北限を名乗れません。

さあ本題に入ります。

といっても、あまり危機感のあるコメントをする必要を感じないくらい順調です。間引きの程度はたぶん感覚で決めたのでしょうが、そのくらいで適切です。日照のことだけを考えたら一ヵ所一本でもいいのですが、幼植物のうちはすぐそばに仲間がいた方が生育がいいので、もう少しこの状態で置きましょう。

抜いたカブとダイコンの比較も面白いですね。どちらもアブラナ科であり、もちろん非常に近縁(いつの時点で分岐して別種になったのか、詳しくは知りませんが)なので似たようなものになっています。

今回投稿で面白かったのは「絵」ですね。言葉でも説明できるのですが、やはり絵で描かれると分かりやすく、リーダーフレンドリーになり、とてもいいものです。しかも色使いもしてあり、上手に描かれています。

考え方も、全くその通りですね。高さのある台を使えば解決しやすくなりますが、過去の受講生はそれを狙ったばかりに、「台を作ったが壊れた」「風で転倒した」「エアコンの室外機の上に置いたら寒風に当たった」「ベランダの手すりに置くというデンジャラスをやってしまった」という失敗を多々しています。

現在の「昼間は部屋の中で」というのは、悪くはないのですがイレギュラーです。手間もかかりますし、気温的にいつまでも続けられることではありません。たぶん「移動のために温度が急変すると植物に悪影響が出る」ことを考えられたのでしょうが、この先どんどん寒くなります...... お勧めするのは、今の時期限定でその方法を行い、早々と室外のみにする方がいいでしょう。そして過去の受講生は多くの場合「反射集光板」という方法を使って対処しています。過去記事を参考に、そしてもちろん自分で考えてオリジナル方法でも何でもいいです。

LEDを使った「人工補光」はちょっと難易度高いのでお勧めしません。そして「完全室内栽培」は......うまくいった例もありますが、むしろ失敗の方が多いですね。人間の目の調節作用は高く、室外でも、室内照明でも同じように明るく感じてしまいますが、実際は室内の方がはるかに暗いのです。そもそも人間の感覚はウェーバーの法則により、対数感覚ですから、同じように感じてしまいます。植物が使えるのは高校生物で習った通り「光補償点」以上の光量です。室内栽培可能な鉢植え植物よりも野菜などははるかに光量が必要なので、たいがいの場合光量不足で徒長します...... 実際の光量を測ってみる(スマホソフト?)と具体的に分かるかもしれません。

現時点では努力の甲斐もあって、大幅な徒長ではありません。やや胚軸が長く見えますが、ダイコンやカブは正常範囲です。そしてこちらが写真を通して見ているのは「色」なんですが、しっかり「緑色」になっていますので大丈夫のようです。

最後に「成長のグラフ化」、いいですね! こういったデータの可視化は重要です。プレゼンとして良いということもありますが、何かの「気付き」につながります。今回は成長が「関数的にどうか」という側面で見ることができました!

もちろんまだ成育初期であり、本葉が出てから勝負ですし、光や温度の環境もあるので成長度合いが変わるでしょう。太さや葉の数といった質的なこともあります。そして長さという指標を成長量に変換するには、三次元的な把握が必要でしょう。しかしながら、長さという測定が簡便かつ間違いない指標を用いるのは非常に意味があります。毎日測るのは大変なので適宜間隔を取りつつ、定期的に測れればいいですね!

さあ、投稿に少し慣れたでしょうから、次の第三回目もお待ちしています。

何かこう......どうなんだろう(仙台から一ノ関に向かう途中にある)

ラボスタッフ・オガタ