のほほほんとした野菜日記-2(医:酒井 桜奈)

2024年10月21日 (月)

こんにちは!

写真はちょっと前にアウトレットパーク仙台港のパンフェスに行った時のものです。とても天気が良くて絶好のパン日和でした。東北各地のパンが集まっていてとても面白かったです。なかなか選べなかったのですが、結局マフィンとカレーパンを食べました。多くのお店が長い行列で買えなかったので今度実際に店舗に行ってみたいです。

ちなみに朝はご飯派ですが、時々無性にパンが食べたくなる時があります。。

さて、先週は土の写真について語りましたが、あれから1週間も経ち、ようやく主役が出てきてくれました。

生育環境としては、南向きの場所に鉢をおいていて1日の日当たりは比較的良いです。しかし高さがないため、ベランダの柵で一部の光が遮られ存分に日光を活用できていないのではないかと感じています。改善策として実家から台となるものを持ってきて高さを出す予定です。

極意〜ハクサイ〜

10月10日に播種し、約3日で発芽しました。また播種から5日で子葉が開きました。前日の天気は晴れのち曇りで最高気温は24.9度でした。

子葉の形はまるい印象です。この時点では9つ播種したうちの8つが発芽しているため、発芽率は88.9%です。

10日もたつと、いよいよ3枚目の葉が子葉の間から出てきました。こちらの葉は子葉の印象とは全く異なり、周りがギザギザした形です。

この頃には子葉の大きさが約1cmになりました。朝と夜の気温が一桁台になる日も少なくないため、その時間は鉢を室内に入れています。昼間は日があたる場所に置くようにしています。

高さは大きいもので2.5cmです。いつの間にか9つ育っていて、全ての種から発芽したことになりました。

水やりは朝晩に土の様子を見て、乾いている場合に行っています。下から水が少し漏れてくるのを確認できるくらいまで水やりをしています。実際の頻度としては2日に1回くらいになっていると思います。

今の時点では葉の重なりやぶつかりがまだ確認できないため間引きは行っていません。間引きの時期が遅れるとその後の生育に影響が出ると思うのでこまめに様子を見て、間引きの時期を決めたいと思います。

よかった菜G〜小松菜〜

小松菜の発芽もハクサイと同様に播種から3日後の10月13日でした。次の日には早いもので子葉が生え揃っていました。前日の天気は晴れで最高気温は25.4度でした。

10日後には葉が重なるくらい大きく育っていて、これは間引きしないとという危機感を覚え、間引きを行いました。子葉の間から出てきている葉は、周りは少しギザギザが見られますが、ハクサイと違い全体的に丸めの印象です。

間引きしたものを観察してみると、根まで6cmほどありました。間引きの際は徒長していて安定感がないものや育ちが悪いものを抜きました。再び葉が重なり始めたタイミングで2回目の間引きを行いたいと思います。

間引きをしていて気付いたことなのですが根の張り方が思っていた以上に強固でした。まだ種から出たばかりで小さいのに、しっかり土に固定されていることに驚きました。

間引きした後は根本に土を持って安定感が出るようにしました。

全体的に徒長しているように感じたので徒長の改善策について調べました。参考にしたのはこちらのサイトです。

⚪︎︎徒長を改善するには

徒長の要因となりうる事柄を調べて、今の状況と比較した上で考えられる原因とそれに対する対策を考えました。

①日光不足

植物は日光が当たる方向に伸びるため、日光が不足していると日光を求めて徒長するそうです。対策としては日が当たるところにおく、具体的には台を使って今の位置より高い位置におくことで改善が見込めるのではない方考えています。

②水のやりすぎ

水分過多の状態になっても徒長が起きます。朝に土が乾いていた場合のみ水をやるということを徹底したいと思います。

③風の不足

植物は風を受けることで 植物の伸びを抑え茎を太くするエチレンという物質を分泌しています。そのため風を適度に充てることは徒長の予防になるということです。

また、人の手で触れることでもエチレンが分泌されるそうです。衝撃を受けることで、それに耐えられるような茎を作ろうとエチレンが分泌される仕組みです。優しさだけではなくムチを打つことも大切ということなのでしょうか。

改善策としては高さを出すことで風当たりを少し良くできるかと考えています。

次回まで

・日当たり、風当たりをよくする。

・集光する

次回も生き生きとした植物の様子を書けるように気になったことは調べて、環境を改善する必要があれば早めに対応していきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント

酒井さんこんにちは

冒頭の話題は「パンフェス」ですね。そういうのがあるとは知りませんでした...... 仙台も都会になったものです。そして東北各地のパンはいかがだったでしょうか。パンと一口に言っても、「天然酵母などこだわり系」であったり、「ライ麦などの混合系」であったり、「カントリー風ハード系」であったり、「ネコ型などの工夫系」であったり、様々です。仙台ではメゾンカイザーや石井屋、ジラフ、キャスロンなどの有名店があります。

まあパンは自分で作るのも面白いですね。値段的には、出来合いの方が安く上がるのはもちろんなのですが...... いろんな発見があるものです。例えば「白神山地酵母」などを使うと、むむ、なんか腐葉土臭いぞ、とかいうことです。

パンは発酵過程が入るので面倒......ならば、個人的にはぜひクレープをお勧めします。誰でも作れて失敗無く、しかもかなり美味しくできます。ホットケーキももちろんいいのですが、味はともかく見た目を上手に作るのはなかなか大変ですね。

さて本題の植物のことですが、陽当たりをそこそこ確保できることが確認できました。また、水やりの方法も良いことが分かりました(画像ではみな土が湿って見えますが、文章を見ると適切に行っているようです)。おまけに、今後の間引きについても触れていました。総合的に栽培管理は問題なく、こちらとしても安心です。

敢えていえば夜間の場所移動について、これは手をかけすぎかと思います。今回栽培する植物はみな温帯植物です。そのため低温耐性をそもそも備えています。これが熱帯植物ならば、例えば胡蝶蘭なら夜間7℃以上を絶対的に確保しなくてはならないのですが...... 今回の植物たちはそうではありません。むしろ場所移動そのものがストレスになります。おまけに夜間に温度が高いと「呼吸による栄養分の消費」が大きくなり、生育に不利に働きます。昼間の日照下では、光合成反応を進めるために温度が必要ですが、夜間は温度が低くていいのです。こういう点で動物を飼うのとは違いますね。

小さい鉢のコマツナの方もしっかり子葉が展開しています。確かに間引きのタイミングでしたし、間引く数も適切だと思います。本葉が展開してくればもう一段の間引きが必要になってくるでしょう。

記事では徒長について調べて、それぞれについて対策を考えていますね。画像で見る限り、酷く徒長していることはないのですが、過去の受講生の大多数が徒長で悩んでいることを考えると早めの対策は重要です。

丁寧に幾つかの要因を列挙して頂いてますが、こういった勉強法というかやり方は、たぶん学生時代だけかな、ということを老婆心ながら付け加えておきます。「列挙」は教科書的でもあるし、それ以上にネット社会の情報の一般的な形でもあります。ただし仕事には役に立ちません。仕事で重要なのは「それぞれの頻度」であり、「判別、及び絞り込み」です。例えを示すとすると、「痰が出る」で検索すれば、「風邪」から始まり...... 果ては「心不全」まで列挙されてくるでしょう。そういった情報は惑わされるだけのことで、あくまで判断が重要になります。

植物栽培の場合、徒長の原因はほぼ日光不足です。対策として、日照の角度を考え、「高さを出す」とのこと。いい方法ですね! 安全に(強風で台や鉢が倒れるとか無いように)やっていきましょう。

水や風についてはやや付随的な事項になります。特に風のことで言うなら、仙台のこの季節なら通風が問題になることはありません。逆に風で株が「揺らされて」しまい、生育が悪くなりがちです。むしろそうなった場合の「増し土」を考えていった方がいいですね。

おまけに言うと、風の機械的ストレスによりエチレンが発生し、茎を太くしていくのは仰る通りです。理にかなった植物の戦略ですね。また、風の効用は他にもあり、株内へ二酸化炭素を運ぶことも上げられます。ついでに株内の湿度を下げ、結果的に葉の気孔を開かせ、光合成を助けます。葉の気孔が開かなければ二酸化炭素の取り込みができないので光合成が止まりますから。よく夏季に「ラベンダー」などの葉が密生した植物で枯れ上がってしまうのは株内の過度の湿度上昇によるものです。まあ繰り返しですがこの季節であれば風は充分です。ちなみに仙台は海沿いの割には風の強い地域ではない、というかごく普通の部類なんですが、春先三月にはとんでもなく強風の吹く日があります。けっこう三月四月も寒いです。

ではまた、記事お待ちします。

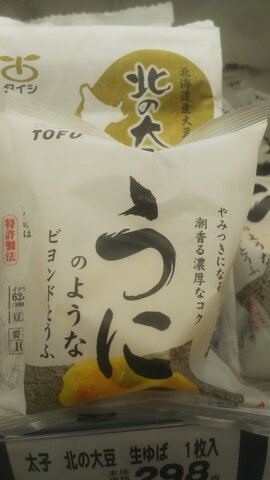

豆腐なのか湯葉なのかウニなのか、ビヨンド? よく分からない食べ物......

豆腐なのか湯葉なのかウニなのか、ビヨンド? よく分からない食べ物......

ラボスタッフ・オガタ