その3 成長と徒長(カブ・ハツカダイコン)(医:金濱 央子)

2024年10月29日 (火)

前回の投稿から少し時間が経ってしまいました、。先日は仙台フィルの方の演奏会を聴きに行きました。フルート、オーボエ、そして伴奏のピアノのトリオコンサートだったのですが、すべてやったことのある楽器なので見どころも多く、学び多い演奏会でした。今の時代、youtubeでたくさんの演奏を聴くことが出来ますがやはり生演奏は格別ですね。これからも練習を頑張ろうと思いました!

目次

1.10/20~10/29の成長

2.ハツカダイコンの徒長

3.照量の比較

1.10/20~10/29の成長

10/20 7:55 14℃ 52%

どちらも本葉が出てきました。子葉とは異なり、葉はギザギザしていて産毛のようなものが生えていました。この日の夜はとても風が強く、次の日に見てみると成長の早いハツカダイコンの方が若干傾いていました。

10/24 7:57 22℃ 50%

ハツカダイコン

カブは順調に成長し本葉も大きくなってきました。ハツカダイコンは胚軸のかなり上の方まで赤く色づいてきましたが、写真の一番右の個体のみ傾いていました。20日の強風で若干傾いてしまった個体です。傾きを戻すために土寄せを行いました。

10/27 21:41

夜に家に帰ってきて様子をみてみるとハツカダイコンのほぼ全ての個体が倒れていました。日光に当てるために日中は家の中にいれていたので、窓を開けていたからといってもそこまでの強風だったとは考えられません...。とりあえず翌朝に土寄せを行いました。

10/28 9:20 17℃ 70%

カブ ハツカダイコン

ハツカダイコン

カブは本葉が大きくなってきていて2枚目も出てきました。そろそろ2回目の間引きが必要かもしれません。ハツカダイコンはたっぷりの土で土寄せを行い、なんとか垂直にしました。本葉は順調に大きくなっています。

10/29 7:46 12℃ 62%

カブ ハツカダイコン

ハツカダイコン

ずっと土から子葉の長さを計測し続けていましたが、本葉の成長が進んで子葉の成長はほぼほぼ止まっているので今日は本葉の長さを測ってみました。カブは約3.5㎝、ハツカダイコンは約4.5㎝でした。やはりハツカダイコンの方が大きく、成長が早いと言えます。

2.ハツカダイコンの徒長

強風の日からハツカダイコンは徐々に傾き、ついには倒れてしまいました。何度土寄せをしても時間が経つと倒れてしまうので、土寄せのやり方が悪いのかもしれません。また、調べていくうちに倒れてしまう原因は強風ではなく徒長であることがわかりました。たしかにひょろ長く伸びすぎているようにも見えます。日照不足のほかに高温になることも徒長の原因となるらしく、日光を当てるために室内にいれていたのが逆に徒長を促進させていたのかもしれません。過去の受講生で同じくハツカダイコンの徒長に悩んだ方は大胆に土寄せをしていたので、見える胚軸の長さが1㎝くらいになるまで土寄せしてみようと思います。

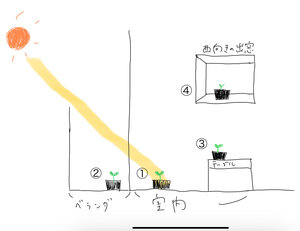

3.照量の比較

日光の照量を調べてみようと思い、スマホのアプリを使って計測してみました。①窓に近い室内②ベランダ③窓から1m離れたテーブルの上④西向きの出窓 の計4か所です。①~③は直射日光があたっていた10時半頃に、④は同じ日の14時半過ぎに計測しましたが残念ながらこの時直射日光は出ていなかったです。結果は写真の通りで、以外にも窓から離れたテーブルの上が最も照量が高いという結果になりました。目安としては③は曇天午前10時太陽光に相当する照量で、最も低い②や④はパチンコ店内に相当する照量でした。この結果を知ってからは①ではなく③の位置に鉢を置くようにしていました。しかし徒長を防ぐにはやはり屋外で日照を確保することが必要不可欠だと今回分かったので、次は鏡やアルミホイルを使った集光板を作ってみてベランダでも照量が確保できないか試してみようと思います。

日光の照量を調べてみようと思い、スマホのアプリを使って計測してみました。①窓に近い室内②ベランダ③窓から1m離れたテーブルの上④西向きの出窓 の計4か所です。①~③は直射日光があたっていた10時半頃に、④は同じ日の14時半過ぎに計測しましたが残念ながらこの時直射日光は出ていなかったです。結果は写真の通りで、以外にも窓から離れたテーブルの上が最も照量が高いという結果になりました。目安としては③は曇天午前10時太陽光に相当する照量で、最も低い②や④はパチンコ店内に相当する照量でした。この結果を知ってからは①ではなく③の位置に鉢を置くようにしていました。しかし徒長を防ぐにはやはり屋外で日照を確保することが必要不可欠だと今回分かったので、次は鏡やアルミホイルを使った集光板を作ってみてベランダでも照量が確保できないか試してみようと思います。

コメント

金濱さんこんにちは

コンサートを聞きに行かれたこと、そしてそれ以上に「オーボエ・フルート・ピアノ」を全てやったことがあるというのが驚きですね! 現在はオーボエが主だとは思いますが、いやいや凄いことです。ピアノは幼少期に教室に行かれたと想像しますが、フルートは中学とかそのあたりでやったのでしょうか。

自分ごとですが、こちらも吹奏楽部出身でコルネットをやってました。それはさておき、うちの娘は小学校からずーっとクラリネットで、中高大の吹奏楽団から、結局現在中学教師の吹奏楽部副顧問になっています。そして「自分が吹くのと、たまに指揮を振らなくちゃいけないのは、全然違う」などと至極当たり前のようなことを言っています。

そういえば、こちらも先日、仙台ジュニオケのコンサートに行ってきました。これまた年々本格的になってきて、親も子供も大変なんだろうなあ、と思います。

さて本題に入ります。

カブもハツカダイコンも生育速度が増しています。計測にて客観的にそれが分かりますね。もちろん計測は「直線的長さ」なので、植物が三次元的な「体積」を持つことを考えたら、より想像できると思います。

カブとハツカダイコンの生育の差も面白いことで、まさにこれは「種」による差です。この差が本葉展開時にどうなるのか、更に差が広がるのか、追い付くのか、どうなるでしょう。

間引きについては適宜行っていきましょう。今年は温度が例年より高めですので、相対的に日照不足になりやすい感があります。それによる徒長を土寄せでうまく対処しているのは素晴らしいのですが、やはり茎が細めで倒れやすいものですね。ただし、逆にいきなり間引きで株を少数にしてしまうのもまた危険で、風で折れて株が失われてしまう危険もあり、なかなか加減が難しいものです。

さて今回の報告のメインはなんといっても「光量の測定」です!!

いやこれは大いに褒めてあげたいですね。スマホアプリを使い、きちんと数字で比較したこと、あまり過去の受講生にもない素晴らしいものです。

測定場所の図示も分かりやすいものです。ただまあ測定条件を加味すると、今回の数字で結論を出すのはまだ早いかと思います。

それはもちろん「時刻」の差もありますし、それ以上に「晴天・曇天」の差もあります。晴天なら直射日光は強烈ですが、逆に影の部分は本当に暗くなります。逆に曇天ならばどこの部位でも一定の光量を示します(光が散乱し、あちこちの方向から来るようになるため)。

結論として言うなら、この先はやはり屋外栽培が基本なので、なるべく明るめの屋外栽培がいいですね。室内栽培は温度のこともあって(夜間の温度が高いと株が消耗する)難しいものです。そして集光板なんかの方策(くれぐれも丈夫に、また有効に)がとれればベターです。

ちなみに、今回測定してみて、あまりの光量の違いに驚かれませんでしたか? 実は人間の目というものはめちゃくちゃ優秀で、絞りを自動調節し、明るさの感じ方を変えてるんですね。

もちろん植物の栽培には光量の絶対量が必要です。高校生物で習うのは「光補償点」「光飽和点」だと思います。最低でも光補償点以上の光量がなければ必ず植物は枯死します。これが野菜ではだいたい二千ルクス(本当の学問的単位ではマイクロアインシュタインという単位になるが......)になります。もちろん普通に成育するためには、光飽和点(だいたい四万ルクス)とはいいませんが、それに近い光量が必要です。ちなみに室内で生育できる鉢物植物、シクラメンやアザレアといったものは日蔭に耐える植物で、光補償点が三百ルクスといった低い数字になります。

ではまたその後の記事お待ちしています!

映画「はたらく細胞」のプレゼン? なかなか面白く作ってますね

ラボスタッフ・オガタ

ハツカダイコン

ハツカダイコン