第5回:目指せ脱マンネリ化〈ミックスの品種予想〉(教:三浦 佳織)

2024年11月 3日 (日)

こんにちは!

最近足が冷たくなってきて、冬が近づいているんだなと感じます。冬はあまり好きではないですが、お正月と春休みを楽しみに乗り越えたいです。

上の写真は、妹が修学旅行のお土産として送ってくれた宇治抹茶わらび餅です。スプーンですくうのが難しいくらい弾力があってぷるぷるでした!これを食べてたら、桔梗信玄餅も食べたくなりました...

ではこの辺で本題へ~

今回はミックスの記録です。

1.ミックス(べじりーず)の成長

播種から16日(10/21)~播種から29日(11/3)にかけての成長を書いていきます。

【播種から16日】10/21(月)12:20(気温17.8℃,湿度49%)

↓この葉が、他の葉とは明らかに違う形をしていて面白いと思いました。写真にある大きな凹みができる原因も、以前調べた鋸歯が作られる過程と同じように、オーキシン濃度が低くEPFL2ペプチドの濃度が高いからかなと考えました。

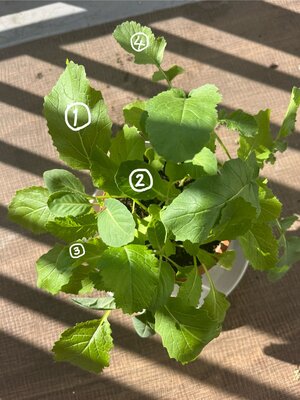

【播種から29日】11/3(日)13:48(気温18.3℃,湿度40%)

↓葉の大きさ測定(6.1㎝)13日の間におよそ2倍の大きさに成長しました。

①もう1つのプランターで育てているカブと似ていることから、ゆきわらし〈カブ〉

②葉のギザギザが目立たない見た目から、ユニコーン〈キャベツ〉

③葉が薄く柔らかいことから、グリーンスパン〈レタス〉

④他の品種と異なり大きな葉の下にも小さな葉が生えている見た目から、味短歌〈ダイコン〉

5個目の品種がどれなのか判別がつきませんでした...普段食べている野菜でも、葉の形は思ったより知らないのだなと思いました。

④のおそらくダイコンと思われる葉は、触り心地が他の葉よりも明らかにザラザラしていて、トライコームが多いのだと思いました。

2.水やりについて

写真は、11/1(金)にミックスに水やりをした時の様子です。葉で隠れてしまっていて土の様子が分かりにくいと思いますが、受け皿に水が出てくるくらい水をやっています。(受け皿の水は捨てています)

今後はアドバイスを参考に、土を乾燥させすぎないように注意していきたいです。

3.終わりに

ミックスとカブそれぞれの間引き、追肥についてもぼちぼち考えていかないとなあと思っています。

最近は観察が億劫になることがあり、定規を当てるのを忘れることもあったので、次の1週間は形態だけでなく数値にも注目することを意識して取り組んでいきたいです!

コメント

三浦さんこんにちは

まあ冬が来るのは、植物のみならず人間にとっても厳しいものです。

しかーし、ここで敢えてポジティブに考えると、先ずはクリスマスなどの、特に若者には楽しい行事があるではありませんか! 各地にイルミネーションもあります。そして何と東北大でもイルミネーションがあるのです。それは鑑賞というか、どちらかというと技術的な意味合いなのですが......(LEDはもちろんライト・エミッション・ダイオードの略で、半導体ギャップエネルギーにより放射スペクトルが決定され、結果的に固有の波長の光となる、といった小難しい技術を展示......)とにかくキレイでいいものです。

おまけに花粉症の人間にとっては、初冬あたりが一年で一番素晴らしい時期なのではないでしょうか(想像)。当方にとってはネコの抜け毛が最も少なくなる時期なので助かったりします。

さて話は変わり、冒頭の高級そうなワラビ餅がいいですね。ゲル状感が伝わってきます。信玄餅はもっと強度があってもちろん黒糖味で、それまた素晴らしいものです。最近の山梨土産はブドウかんが多いのですが、やはり信玄餅が王道です。仙台の萩の月くらいの定番です。そして個人的には信玄餅の「包装を解くプロセスを楽しめる」ところが良いと思います。

本題の植物の方はあまり問題なく成長しています。画像で見ても一目瞭然なのですが、もちろん計測も成長を「客観化」するために大事です。また単なる数字で終わらせず「二倍に」などの転換が重要ですね。

管理が適切だったことが基礎となり、気温も(記事中にある通り)生育に適したものであったため、順調に来たのだと思います。

あとはミックス(命名ベジリーズ)は収穫を迎えるだけです。どういう用途に使うかによって収穫時の大きさが決まる(料理に加えて煮たりするならならやや大きめ、生でサラダ風にするなら小さめで収穫)のですが、そろそろです。

葉の形態から種類の目星をつけていますね。アブラナ科野菜はやや見分けにくいかと思いますが、いろいろ想像してみて下さい。そして実食時に各種の違いまで判ればいいですね。もっともミックスのまま一気に食するのもありです。それはまた実食レポでも上げて下さい。

収穫の仕方ですが、もちろん全ての株を引き抜き、根の観察をしながら終わりにするのもいいです。あるいは間引きのように次第に株数を減らしていくのもいいでしょう。あるいは引き抜かずに「外側の葉を数枚取るだけにとどめ」、栽培し続けるという方法もあります。このあたりは好みですね。

さて、コカブの方は、記事中に指摘のあった通りそろそろ追肥の時期です。

やり方は、お渡しした粒状の肥料を「一つまみ(一掴みじゃありませんよ!)、つまり10粒ほど」、「一鉢に四か所ほど、鉢縁近くの土に、差し込む」ということです。これでだいたい適切量になります。鉢土深くにする必要はなく、また株元にする必要もありません。植物の根はしっかり鉢土全体に行ってますし、肥料も溶け出して周囲に浸透していきますから。尚、追肥の日数的な間隔としては植物の生育状況と気温にもよるのですが、だいたい10日ごとが適切です。

記事タイトルで「マンネリ化」と書かれています。まあ、単に機械的に「撮影・並べ・報告」だけしていればマンネリになります。というか、「観察日記」で終わります。そこで栽培上の工夫を加えたり(集光や温室など)、問題点をクローズアップしたり(虫害や風害など)、測定をして考察したり(成長や葉の形態など)、いろんなことをするわけです。

三浦さんの場合はミックスの種別分けなど一定の考察があります。まあこれからも自分なりに考え、マンネリ化しないよう、観察日記で終わらないようにしましょう。ではまた記事お待ちします。

さあ餃子の関連で......

これはとあるスーパーで目撃したものですが、何と7個で4001円とは! 明らかに店が打ち間違えている! たぶんバーコードもそれになっているので、気付かずに買うととんでもないことに! 一個六百円くらいの餃子を伏して拝みながら、涙をもって食す羽目に......

ラボスタッフ・オガタ

↓葉の大きさ測定 (約3㎝)

↓葉の大きさ測定 (約3㎝)