その6 日光改善、追肥(カブ・ハツカダイコン)(医:金濱 央子)

2024年11月16日 (土)

最近ぎょうざパーティーをしました。二人で50個作ったのですがさすがに食べきれなかったです。ひだの個数だったり餡の量だったり、ぎょうざの包み方にも個性が出るなと思いました。ぎょうざといえば、6月に勾当台公園であった餃子フェスで食べたチーズと蜂蜜の揚げ餃子がとても美味しかったので来年の餃子フェスも楽しみです!

目次

1.11/09~11/16

2.日光改善の挑戦(完)

3.追肥

1.11/09~11/16

11/09 7:42 7℃ 80%

カブの方は子葉が地面近くに倒れてきています。養分を使い果たし、子葉の役割を終えたのだと思います。2つを比較するとカブの葉は割と垂直方向に伸びていてハツカダイコンはななめ45°くらいに伸びているなと思いました。これはカブの方が現段階で葉の数が多いので上の葉が下のはの日光をさえぎらずにすべての葉に日光が当たるようにするために垂直方向にのびているのかなと考察しました。

11/12 7:45 10℃ 80%

ハツカダイコン

ハツカダイコンの胚軸が太くなってきたなと思っていたのですがよくみてみると胚軸の表面が裂けていました。これは太くなったことが原因のなのか、曲がって成長していたところを添え木によって強制的にまっすぐにしているからなのでしょうか...。悪影響が出ないことを祈ります。胚軸を測ってみると3㎜でした。

11/13 7:38 12℃ 58%

左がハツカダイコン、右がカブです。上から見ると本葉が増えてきたことが視覚的にわかります。はかってみるとカブもハツカダイコンも7.0㎝でした。ついにここでカブがハツカダイコンに追いつきました!ぱっと見はあまり成長を感じなかったのですが測ってみると確実に成長しています。

11/16 7:33 10℃ 77%

カブ ハツカダイコン

ハツカダイコン

朝見ると、ハツカダイコンの添え木をしていないものが倒れてきたので後で添え木をしていこうと思います。またカブも根本が倒れていました。昨夜の風は特に強かったわけではないと思うので不思議です。カブは胚軸が短いので添え木をするかどうか迷いましたがひとまずこのまま様子を見ることにしました。ここで疑問に思ったのですが、ハツカダイコンの添え木はこの先ずっとやっていても大丈夫なのでしょうか。アドバイスがあればお願いしたいです。

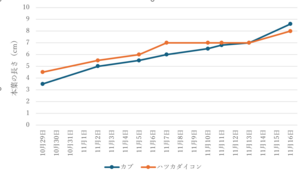

ここでこれまでの本葉の成長をグラフにしてみました。

毎日計測してはいないのですがほぼ直線的に成長していることが分かります。胚軸の成長ではハツカダイコンの方が成長が速かったのですが、今回の本葉の成長ではグラフの傾きの大きさから、カブのほうが成長が速かったことが分かりました。肥料を与えた後の成長速度が上がるかどうかも測定していきたいです。

2.日光改善の挑戦(完)

日中に家にいることが出来たので先日設置したアルミホイルの効果を測定してみました。結果は次のようになりました。

11/10 10:02

上がアルミホイルなし、下がアルミホイルありです。アルミホイルの有無だけでこんなにも照量が変わるのかと驚きでした。アルミホイルありの数値は前回測定したときの、日光が当たる室内の時に近い値なので十分な照量が確保されていると言えるのではないかと考えます。

写真だと分かりにくいかもしれませんがベランダの奥の壁が反射光で明るくなっているのが分かるくらい、日光を反射できています。これにて日光改善への挑戦、完結です!

3.追肥

オガタさんのコメントを参考に追肥を行いました。鉢の縁に近い場所に10粒×4か所肥料を置きました。また調べると少し水をやった方が肥料が植物に届きやすいとのことだったので肥料を湿らせる感じで霧吹きで水をかけました。

ハツカダイコン

カブ

今後は10日おきに与えていく予定です。

コメント

金濱さんこんにちは

きれいに餃子が作られていて、楽しそうな感が伝わってきます! パーティーといっても二人なのかどうかわかりませんが、いい記念でしょう。しかしま、餃子というのはたいがい「六個一人前」なので、家庭用の餃子皮がやや小さ目ということを考慮しても50個は確かに多い......

そして餃子フェス、今年もあったんですね。仙台も年々いろんな行事が多くなってきました...... 餃子フェス、たぶん単価的には高いような気もしますが、お祭りですし、各地のいろんな餃子が楽しめるのでいいものでしょう。そしてその中でも...... チーズと蜂蜜とは! ご当地名物餃子(浜松とか三重とか)ではなく、そちらのチャレンジ系のものをチョイスですか! うーむむ、何とも凄いものです。

さて植物の方はめきめきというほどではないのですが、まあまあ順調に成育しているようで何よりです。計測し、グラフ化するとそういったことが客観的に分かりますね。そしてそれは正確な考察につながるものです。

カブとハツカダイコンの差について、形態的な差も明瞭になってきました。中でも「葉の角度」に着目されましたか。これは各植物の長い進化の末に獲得した「周辺環境に応じた最適形態」の一つの側面です。葉の角度には非常に深い意味があるのですが、そこは割愛するとして、とにかく植物も頑張っているということです(割愛し過ぎ)。

生育量について見るとカブがハツカダイコンを逆転しましたか。これは最終形態を考えたらそうなるのかもしれませんが、面白いことです。どちらかに応援するというのも妙な話ではありますがスポーツ観戦のように見てたら面白いかもしれませんね。これまた計測して数値化したことの恩恵です。

管理は、追肥が非常に適切に行われています。こちらのコメント通りに行って頂いて、そして重要なことは写真としてこちらにレスポンスしているところが素晴らしいと思います。

アルミホイルの効果も数値で見れました。時間帯的なこともあり、三倍と結論つけるのには早いのですが、とにかく「思ったより大きな効果」があるのが分かりましたね。人間の目にはそれほどの差に感じられなくとも、この工夫は効果があります。正直直射日光は一桁多い光量なんですが、これでひとまず極端な光量不足は避けられるでしょう。

さあそして添え木と根の割れについてです。根の割れは、物理的な傷が原因のこともありますし、皮部分と中身部分の成長のアンバランスが原因のこともあります。正直こちらも判断は難しいところです。今までの受講生でハツカダイコンの胚軸に添え木という例はなかったので。

少なくともハツカダイコンの胚軸が太る空白は常に確保すべきですね。では添え木はない方が良いのかと言われると......そうとも言えません。鉢土をこれ以上増すのが難しいこと、胚軸が通常よりも高い位置に出てしまっていることから、添え木無しでは風害の方も心配です。

そこでお勧めするのは若干水やりを控えて(鉢土表面が乾いたのを確認してから水やり、という原則を徹底)、根の入り方自体を改善することです。乾燥を感知すれば根は下方向へしっかり伸びます。そして根張りがよくなれば多少のグラつきに耐えられますので、その時に添え木の撤去を検討しましょう。

ではまたレギュラー投稿、そして中間発表の準備をお願いします。

ネーミング的にゴロはいいんですが、本当に蜜が入っているのか......ちょっと心配になるという......

ラボスタッフ・オガタ