その8 追肥、肥大化(カブ・ハツカダイコン)(医:金濱 央子)

2024年12月 7日 (土)

こんにちは!写真はベランダにつるしている干し柿です。毎朝起きたら数を数えてカラスに食べられていないか確認するのが最近の日課です。毎年この時期になると、父方の祖父母が送ってくれる渋柿を使って母方の祖父母と一緒に干し柿を作ります。年にもよりますが70~100個以上あるので結構大変です。毎年皮むき作業を手伝っていたのですが今年は祖母が一人でやってくれたみたいで、仙台に送ってくれました!干し柿の他にも焼酎で渋抜きをした柿も作るのですが私はこっちの柿が大好きです!!種の周りのゼリーっぽいところが特に好きです。柔らかい柿は嫌いという人はこの部分が苦手だという人が多いらしいのですが私には信じられません。干して風に当てたり、アルコールにつけるだけで渋みが抜けてさらに甘味が増すのがすごいな~と思います。

今回は久しぶりのカブ・ハツカダイコンについてです。

目次

1.カブ

2.ハツカダイコン

3.成長グラフ

1.カブ

11/17 7:43 16℃ 69%

徒長によって胚軸が伸びすぎて倒れたことによって胚軸が裂けてしまいました。そこでカブも寄木をすることにしました。

11/26 6:34 3℃ 78%

前回の追肥から10日経過したので2回目の追肥を行いました。前回まいた場所の間にくるように4箇所×10粒ずつまきました。長さを測ると10~11㎝でした。

12/06 7:35 6℃ 75%

さらに10日経過したので3回目の追肥を行いました。カブも肥大化が始まってきて、計測すると6㎜でした。ハツカダイコンほど胚軸が地上に出ているわけではないので丸く成長してほしいです。

2.ハツカダイコン

11/19 6:54 6℃ 69%

添え木で固定していた2本は自立するようになったので外して、倒れていた残り1本を新たに固定しました。その時に子葉を折ってしまったので悪影響がないことを祈ります...。

11/26 6:36 3℃ 78%

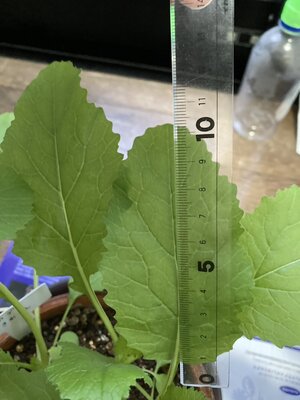

ハツカダイコンも2回目の追肥をしました。写真が少し見づらいのですが、定規で測ってみると約1㎝ありました。

12/07 10:13 7℃ 60%

完全に添え木を取り除きました。3回目の追肥も行いました。段々大きくなってきているのに加えて色も濃くなってきている気がします。ハツカダイコンの色素成分であるアントシアニンはpHによって色味が

というように変化するらしいです。なので肥料などの影響で酸性から中性に微妙に変化しているのかなと考えました。カブ間の距離が近いのが少し気になります。

ハツカダイコンの葉を観察してみると写真のように1枚の葉が段に分かれているものがあり、カブにはない特徴です。さらにカブとの相違点としては葉の触感が異なることに気が付きました。カブの方が柔らかく、ハツカダイコンは硬めでトライコームが多いように感じました。

3.成長グラフ

前回のグラフに新たにデータを加えたものです。さらに近似直線を表示させました。近似直線の傾きから、カブの成長率はハツカダイコンの約1.5倍ほどだということが分かります。16日、26日から数日の傾きがそのあとより大きいのは追肥をしたからだと考えられます。グラフが曲線ではなく直線だったことから追肥による本葉への影響はそこまでではなく、胚軸の肥大に使われているのだと推測されます。

記事には載せていませんがカブ2号も順調に育っています!段々寒くなってきてせっかく2鉢あるので室内栽培にも挑戦しようかどうか検討中です。ハツカダイコンはカブ間が近いのですがこのまま3株とも収穫までもっていきたいと思います。今回は以上です。最後まで読んでくださりありがとうございました。

(1427字)

コメント

金濱さんこんにちは

冒頭の写真、赤い柿と青空がとてもきれいですね。ちなみにですがガーデニングで花を植える場合、複数であれば、反対色の花を植えるか(黄色と紫とか)、類似色(ピンクと紫とか)に揃えるのが基本となります。中途半端に近からず遠からずの色にしてしまうとお互い引き立たず、散漫な印象の庭になってしまいます。

柿は渋柿が基本ですね。なぜなら柿渋の成分であるタンニンは柿が動物防除のためにわざわざ含ませているものですから。柿の渋抜きはこのタンニンを不溶化させることです。干したり、アルコール処理することで不溶化します。元々ある甘みは変わりませんので、渋さがなくなると甘いですね。もちろん品種改良で最初からタンニンが不溶化している甘柿品種もありますが、品質が渋柿に及ばないのと、種があるものが多いので、あまり一般的ではありませんね。渋柿も品種がいろいろあるもので、一般的には「平核無(ひらたねなし)」という品種なのですが、各地にはご当地だけの品種も多く、形にそれぞれ特徴があるので面白いものです。

さて、本題の植物は、先ずハツカダイコンが大きくなりました。写真ではやや葉の厚みが薄く、また緑色も薄い感がありますが、日照が少ないためでしょうか。逆に言うとその条件でここまで育ったのは立派です。添え木のために直立したままでいられて、今では自立できるまでになり...... 株間は確かに近いのですが、この程度なら接触してもそれほど害にはならないと思います。

カブの方も成長してきています。根の肥大はハツカダイコンより遅く始まりましたが、最終的に大きくなればいいですね。さあしかし、急激な気温の低下でどうなるか、気長に見ましょう。施肥は普通に与えていって下さい。そして「倒れてくる」問題ですが、写真で見る限りやや過湿傾向のように思います。根が下へ下へ伸びるよう、もう少しだけ(加減が難しいですが)水やりを控えましょう。

考察のところでアントシアニンの話が出ています。これは酸性度pHに依存して吸収光が変わり、つまり色が変わる色素です。pH指示薬のようですね。ベンゼン環を持つことに加え、独自のスタック構造という分子凝集を起こしているためにそうなります。ちなみにどうでもいい話ですが、アジサイの在来種(最近の改良種ではまた話が違う。アントシアニンではない青色や赤色の色素を含むので)は、花の色がアントシアニンによるものなので、植わっている土壌のpHによって色が変わるのは有名です。しかーし、この場合、土壌が酸性であるほど土壌中のアルミニウムが溶解し、それが吸収され、花のアントシアニンと反応するので、本来ピンクの花でも青くなります。つまり酸性度とピンク・青色が逆になって見えるんですね! そして日本の土壌はたいがい酸性土壌なのでアジサイもまた通常は青くなります。今度アジサイで有名なお寺なんかを見る際、土壌の酸性度に思いをはせるのも一興です。

最後に本葉の成長のグラフ化、きれいですね。追肥の効果がそれほど早いのは予想外ですが、二度その現象が起きているので実際そうなのかもしれません。実はこちらも追肥と成長についてしっかりしたデータを持っていませんので、こういった知見が得られるのは貴重です。

成長に直線で近似したのも面白いことです。実際は葉の成長というものは少し考えただけでも、光合成量や厚み、そして新しい葉への栄養供給、そもそも葉の大きさは遺伝的に上限がある、そういった多数の要素が絡み合うので単純なグラフにはならないものです。逆に言えば、この葉の大きさの時点では一次関数的な成長を見せるということ、そのものが貴重な示唆になりますね。

さあ風邪を引かないよう、インフルエンザにも罹らないよう、気をつけながら植物も育てましょう。

「いそのかづお」............ 著作権にかからないギリギリのところを攻めとるやん!

ラボスタッフ・オガタ