8.肥料は何のために?(農:菅野 泰樹)

2024年12月 9日 (月)

はじめに

中間発表を投稿してから体調を崩し、先週は記事の投稿ができませんでした。気を取り直してこれからも記事の投稿、頑張ります。

私は回復したのでいいのですが、天気予報を見る限り、来週あたりから気温が0度を下回りそうです。育てている野菜が体調を崩してしまわないか心配です。きちんと管理して、心穏やかに年末を迎えられたらと思っています。

現在の生育状況

現在、ハクサイ、ホウレンソウどちらも10日ごとに追肥を行っています。先日は、2回目の追肥を行いました。

ハクサイ

ゆっくりですが、本葉の数が増え、葉に幅が出てきています。現在3株残っています。中には虫害を受けて葉に穴がある株もありますが、虫害による生育の不都合は見受けられません。また、子葉がさらにしおれてきています。

葉に幅が出てきていると書きましたが、具体的には葉脈が広がっているかのように見えます。ハクサイらしい、白い葉脈が通ってきていることが観察できました。葉脈が厚くなることで維管束が厚く覆われて凍結に強くなるのではないかと考えました。

ホウレンソウ

生育が停滞しているように思われます。こちらも葉が増えていることは確認できますが、植物全体としての大きさが以前とあまり変わりません。また、現在2株を生育しているのですが、1株が特に小さい状況にあります。ホウレンソウに関しても子葉がしおれてきています。

肥料の効果について

ここ最近追肥を行っていますが、ここではその役割について考えたいと思います。肥料の成分の中でも一般に重要とされているN(窒素)、P(リン)、K(カリウム)について調べました。

N(窒素)について、感覚的にはタンパク質の合成に使われていそうだなと思いました。そして植物のタンパク質といえば光合成に重要なRubiscoかなとも思いました。調べてみると窒素はやはり植物体内のタンパク質、アミノ酸の合成に重要であるようです。硝酸アンモニウムとして肥料に含まれることが多いみたいです。肥料の話とはあまり関係がないですが、ハクサイはアミノ酸の一種で、うまみ成分でもあるグルタミン酸を多量に含むそうですが、これがなぜなのかが気になりました。ハクサイの代謝のどこで合成されて、植物体内でどんな役割があるのか、少し調べたところ、アミノ酸はシグナル物質としての役割をもっているという情報が見つかったので、ハクサイのグルタミン酸もそうなのかと考えています。

P(リン)について、リンは開花、花芽形成の促進や根の伸長、結実を促進する働きがあるようです。リン酸として肥料に含まれます。

K(カリウム)について、カリウムは気孔の開閉や膜電位の調整、細胞内の浸透圧の維持などに役立っているとのことでした。膜電位の調整に関しては動物も同じくカリウムを必要とする点では生物に普遍的に必要な成分とも言えそうです。塩化カリウムとして肥料に含まれることが多いようです。

いずれの成分も重要であると同時にあげ過ぎも害となりえます。追肥は定期的に行って養分が過不足ないようにしたいです。

おわりに

少し雑多な内容となってしまった気がします。読んでくださり、ありがとうございます。そろそろ以前失敗したカイワレ大根の栽培にリベンジしたいと思っているので次回の記事はこの内容になるかと思います。

コメント

菅野さんこんにちは

冒頭の電気泳動写真は授業でやってみたものでしょうか? 一年生のうちから本格的な実験をしているようで、今はもう「実践力」の時代なんでしょうか。40年前は、いにしえの薄層クロマトグラフィーなんかを授業でやってました。もうそんなものは見る機会さえ無いでしょう......

さてさて、植物の方は相変わらずゆっくり目の成長です。さすがにこの時期でこの大きさというのも......珍しいことです。ただ、枯れていくわけでもないんですね。そしてもっと不思議なことに、徒長も目立っていません。過去の受講生で日照不足の例は多々あるんですが、回復不能なまでに徒長して終わる、というのが通例です。

ともあれ追肥を定期的に与え、過湿にならないよう(今から寒くなると根の活性が低下するので、水管理はかえって難しくなります。過湿の害も酷くなりますし、仙台は冬期間湿度が低いのでうっかりすると逆に乾燥してしまいます。まあトータル的に言えば過湿の方に注意すべきですが)管理しましょう。

観察でハクサイの「葉の白い筋」について触れています。これは「中肋(ちゅうろく)」という組織です。葉の中央にいくつかの維管束が平行して通っているのですが、それらを包む組織が白く発達したもののことです。

ついでにハクサイのうま味成分である、グルタミン酸についてです。うま味成分にはいくつかあり、動物(肉やカツオ節)に多いイノシン酸(核酸の一つ)、キノコのグアニル酸(これも核酸)、貝のコハク酸(もちろん有機酸の仲間)、そしてこの植物に多いグルタミン酸(アミノ酸の一つ)があります。

ハクサイやトマト、コンブなどにはグルタミン酸が豊富に含まれています。なぜこのような物質を蓄えているのか......もちろん神経伝達物質に使うためではありません。元々その形で栄養分を蓄える性質があり(ショ糖とか果糖と同じように)、人間が改良して益々そうなったのでしょう。というか植物側の意図ではなく人間が安全で栄養のあるものを「うま味」として好むように進化していったと思われます。どうでもいいことですが完全肉食のネコは甘味を感じません。それは果物などを食べる必要がないので、それを好む進化が必要なかったからでしょう。

ついでに、ご存じの通り、うま味成分は相乗効果(受容体の変形と感作という要因による)を発揮し、それぞれ単体の8倍の強さに達しますので、鍋物のハクサイ+肉なんかは最高に合理的な料理です。日本料理は特にこのうま味を活かした料理が豊富に存在します。まあどうでもいいですがラーメンでやたらと煮干しやカツオ節の使用量をうたったものがあり、しかしただ量を増やしても苦くなってしまうだけで、相乗効果を理解して作らないと無駄です。

西洋料理でも、ブイヨンやコンソメを使った煮物などうま味を活かしています。逆にインド料理などは香辛料(うま味成分はない)の刺激を使った料理が主ですね。

さて肥料の三要素の話があります。窒素がいわゆる葉肥え、リンが実肥え、カリが根肥え、こういったことは一般常識でしょう。

成分的に窒素はタンパク質、それだけではなく葉緑素にも含まれています。葉をしっかり機能させ、光合成をさせるのに窒素は不可欠です。だからこそ昔は窒素の多い油粕や魚粕が貴重品でした。日本の江戸期の北前船はニシンを大量にとり、それで作られた魚粕という肥料を流通させる経路でした(だから江戸時代は完全な「持続可能社会」ではありません)。やがてハーバー・ボッシュ法による空気中窒素固定法が発明され、これによる窒素肥料の大量生産によって農業は革命的な発展をとげられました。あまり知られていませんが、人間の全消費エネルギーの1%はハーバー・ボッシュ法によるアンモニア製造に使われています。

その窒素肥料はいくつかの形態があります。仰る通り、硝酸アンモニウム(硝安)もその一つです。昔はよく使われました。ただし、この硝安は300℃以上で爆発の危険がありますので今では入手が難しくなっています。単体の窒素肥料には他に尿素、塩化アンモニウム(塩安)、硫酸アンモニウム(硫安)などがあります。いずれを用いても、土壌中で細菌により硝酸イオンに変換され、植物に吸収されます。だったら最初から何かの硝化物を使った方が早そうですが......先述の理由により硝化物は避けられます。さて窒素はそうやって吸収されたとして、残りの成分......塩安だったら塩化イオン、硫安だったら硫酸イオンはどうなるか......実は日本は多雨なので、すぐに雨によって流され、害になることはまずありません。

どうでもいいことですが、日本は「資源鉱物の博覧会」と呼ばれるほど鉱物の種類が豊富、しかしご存じの通り量は取れません。日本で自給可能なのは硫黄、石灰石、そしてヨード(このヨードが今話題のペロブスカイト太陽電池の材料)くらいです。逆にいえば硫黄による硫酸は安いですね。おまけに石炭燃焼の副産物としても硫酸が取れます。そしてまた、塩酸もまた安いです。その理由はこれまた化学で習うソルベー法で作られて余る(炭酸ナトリウムの方はガラス工業やパルプ工業で消費され、塩酸は余る)からです。だから硫安や塩安は安くできます。ついでに言うと、塩化ビニールはいろいろ利点もありますが、燃やすとダイオキシンが発生するという欠点があり......それでもなお使われているのは他のプラスチックより「安い」からです。

余談のついでに言いますが、投稿中にある「ルビスコ」は葉のタンパクの半分にもなる最大タンパクです。逆に言えば、植物はもうルビスコを増やしに増やし、無理矢理空気中の二酸化炭素を取り込まなければならない状態になっています。植物の二酸化炭素補償点(つまりこれ以下では生きられない二酸化炭素濃度)は100~150ppm程度、もちろん最適二酸化炭素濃度は現在大気中の380ppmより全然上にあります。つまりは、植物は数億年かけて二酸化炭素という資源を使い果たす直前でした。今から比較的近い恐竜時代でも、二酸化炭素濃度は現在の4倍もありましたし。もう一つ言えば生物学で習う、二酸化炭素濃縮機構を備えたC4植物やCAM植物は全植物種の1%にもなりません。

リンは、核酸なんかの成分ですね。だから実肥えになります。ちなみにこのリンは今のところ高価ではなく、肥料以外にもよく消費されます。ただし資源的に見れば......いずれ枯渇するのが見えています。そうなった時、人類はどうするのか......ちょっと不安ですね。カリウムはまあコストをかければ集められる元素ですけれど、リンはなかなか難しい面があります。ちなみに水中の動植物について、制限されているのは窒素よりもこのリンです。これもよく知られている通り、湖や海の富栄養化の害はリンの流れ込みによります。

農学部の学生ですので、やや詳しく言いました。本当は肥料について知らなければならない物事はまだまだ多いものです。窒素やカリウムは土壌中から流れやすく、リンは固着しやすいとか...... 結果的に多くの作物で、元肥に窒素10g/m2、リン10g/m2、カリ5g/m2、追肥として窒素10g/m2、リン0g/m2、カリ10g/m2が標準です。理由があってそうなるのです。お渡しした粒状肥料はいずれの成分も8g/100gの等量ですので、どちらかというと元肥に適していますが万能タイプで使える肥料であることが、成分量だけで分かります。

さあ余談だけで終わりそうですが...... 次回投稿はリベンジ栽培でしょうか。期待してお待ちします。

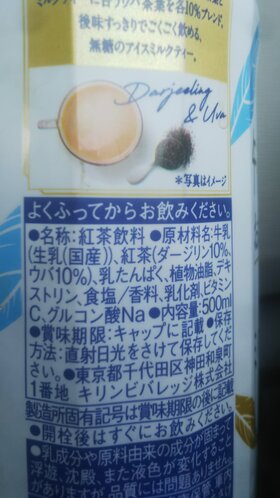

紅茶のダージリン10%、ウバ10%、では他は何?となりますね......

ラボスタッフ・オガタ