初めての野菜栽培! part10(会:宮野 はるな)

2024年12月14日 (土)

第2回!ミックス栽培

前回種をまいた、ミックス2期生(先生からいただいた種)

言い忘れてしまったのですが今回は室内で育てています。

12月4日(水) 播種3日目 21:47 室温(22℃)

芽が出ました。ミックス2期生は4本、市販は3本でした。

2期生

市販

大きさは縦(長径)が約4mm横(短径)が約1mmで2期生も市販も大きさに違い

葉を楕円と見立てて、面積を出すと、

面積=π×2×0.5=πmm² ≒3.14mm²

また、

3.5号鉢は直径10.5cm、5号鉢は直径15cmなので、

【2期生】

4/(5.25×5.25×π)≒0.046本/cm²

【市販】

3/(7.50✕7.50✕π)≒0.017本/cm²

このことから、

12月5日(木) 播種4日目 18:09 室温(23℃)

まず、芽の大きさです。両方とも縦5mm、横1mmほどになりました。

面積は、≒3.93mm²

目の数は、2期生が12本、市販が23本でした。

市販

こちらも単位面積あたりの芽の数を求めてみました。

【2期生】 0.138本/cm²

【市販】 0.130本/cm²

このことから、

また、ミックス1期生(最初のミックス)

12月6日(金) 播種5日目 21:32 室温(22℃)

芽に高さが出てきました。測ってみると2期生は3〜4cm、

2期生

市販

芽の数を数えると2期生は17本、市販は23本でした。

市販

2期生の単位面積あたりの芽の数を求めてみました。

【2期生】 0.196本/cm²

12月8日(土) 播種7日目 9:27 室温(23℃)

芽の数を数えると2期生は20本、市販は28本でした。

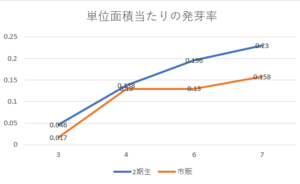

単位面積当たりの芽の数は下のようになりました。

【2期生】 0.230本/㎝²

【市販】 0.158本/㎝²

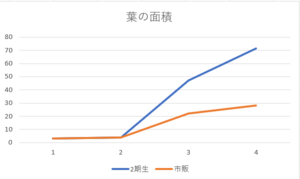

葉の大きさは、2期生が縦(長径)10㎜、横(短径)6㎜、

葉を楕円と見立てて、面積を出すと、

【2期生】面積=π×5×3=15πmm² ≒47.12mm²

【市販】面積=π×3.5×2=7πmm² ≒21.99mm²

また、高さは2期生は5.5~6.0㎝でした。しかし、

12月10日(火) 播種9日目 21:11 室温(22℃)

葉の大きさは、2期生が縦(長径)13㎜、横(短径)7㎜、

楕円と見立てた面積は、

【2期生】71.45mm²

【市販】28.27mm²

12月14日(土) 播種13日目 15:11 室温(23℃)

2期生の茎も弱くなってしまったので原因を考えてみたところ、

次回は、かいわれ大根の収穫とミックスの観察を記事にしていきます。ミックスは日が出ているうちは太陽のよく当たるところで育てていきたいと思います。

コメント

宮野さんこんにちは

仙台でもほんのわずか雪っぽいものが見えた気がします。会津でははっきり雪なんでしょうか。まあ、雪はそう歓迎されず、生活に不便なものですが...... 最近外国人旅行者の間で只見線が人気らしいですよ。東南アジアでは深い雪、そして一面の雪景色など未知の世界、只見線沿線はまるで別の惑星のようで......衝撃かもしれませんね。映画のロケ地にも使われています。

さて植物はサラダミックス二回目!!

よくトライしました。こうやって「与えられた課題よりも高いハードル」を自分で設定する心意気がいいですね。

そして今回は細かく計測し、それに基づいて計算をしているのが特徴です。時系列的に追っていきながら、芽(子葉)の面積計算でしょうか。加えて、発芽率にも言及していますね。

それもかなり細かい計算です。最終的にグラフにまとめたのも素晴らしいことです。これは何度も言いますが、「気付いたことを計測=客観化」し、「グラフによって更にはっきりさせる、または別の側面を発見する」というのは非常に大事なことです。基本ですね。今回もグラフの傾きなどから分かることがあります。それにしても、今回は労力を使った投稿で、本当にいいものです。

さあ、そこで敢えていうのですが、更に一段上です。

計測、グラフいや実験そのものが「何かを言うため」です。これは科学論文として当たり前で、テーマのことを言いたいがために実験と文章があります。

つまりどういうことかというと、「何をはっきりさせたいのか、何の知見を得たいのか」最初に考えてから実験を組みます。例えばですね、仮に「太陽電池とミドリムシ養殖を組み合わせたハイブリッド高効率再生エネルギー」というテーマを考えたとしましょう。この場合、「透過型太陽電池のスペクトルでミドリムシが培養できるか」、これがメインの実験になります。そして付随して、諸問題を解決するため「温度上昇による太陽電池及びミドリムシへの影響」や、「培養槽からの湿度が太陽電池の劣化に影響するか」といった実験系が必要になるでしょう。ぱっと思いついただけですが、テーマのことを言うのにこれらの実験系をワンパッケージにしなくてはいけません。あくまで実験は「何かを言うため」、その焦点を忘れないで実験していけば、良い科学論文になります。

さて話は戻り、播種10、11日ごろでどちらの鉢も徒長しています。本来ならもうダメかな、というところ、屋外日光のためにだいぶ立ち直りましたね。屋外の光条件がやはり整っているのでしょう(ハツカダイコンも順調でしたし)。この気温の時期はやり直しがきかず、このまま行ってみましょう。徒長からどれほどリカバリーするか、そこにも興味が湧きますし、また低温下でのミックス栽培そのものも面白いものです。

さあこの投稿と、スプラウトの投稿を分けているようで、それまた見やすい工夫です。続けてスプラウトの投稿を読ませて頂きます。

ラボスタッフ・オガタ