せや!ダイコン育てよ スプラウト失敗!編(農:武田 壮司)

2024年12月12日 (木)

こんにちは、冬服を購入しておらず、環境に完全に置いて行かれている武田です。

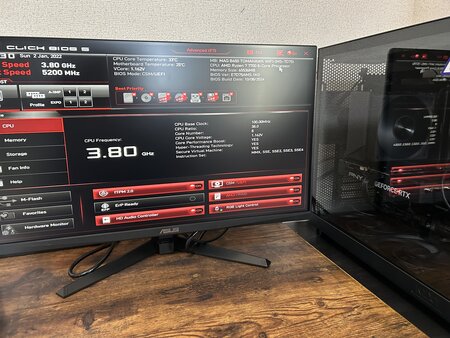

この前の休みを使ってパソコンを自作しました。各ネットショップを駆使し、最安値でパーツをかき集めてなんとか組むことができたこのパソコンは、これからの大学生活の相棒になりそうです。初めて組むため不安はたくさんありましたが最終的になんとか機動まで行ったのでよかったです。

さて、今回の記事は前々回に栽培を始めたカイワレダイコンの収穫までの様子となります。果たしてうまく行ったのでしょうか

カイワレダイコンの発芽から収穫まで

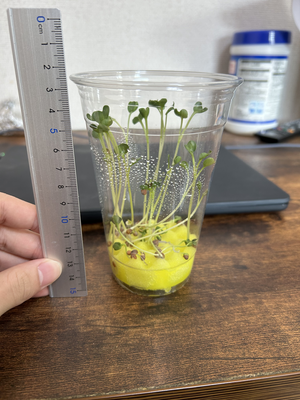

これから今回育てたカイワレダイコンを収穫するまでの様子をまとめていくのですが結論から言うと、あまり大きく育ちませんでした。理由は完全な遮光ができていなかったことと、種子の密度が低かったことが挙げられます。前前回投稿した、スプラウトの準備を行なっている記事においてもこの2点は指摘されており、遮光に関しては改善を行ったのですが、以下に載せる写真からもわかる通り、改善前の早い段階で葉が緑化してしまっており、最大限の徒長ができませんでした。種子の密度について指摘された段階でも決めていたのですが、もう一度スプラウト作りに取り組んでいこうと思います。

成長の記録1日目

栽培を始めてちょうど24時間経過した頃の様子

35粒中23粒が発芽し、茶色の外殻を破って白色の芽を出し始めました。外殻の内側は白く、根本に細い毛が見られる個体もありました。外の鉢で育てている大根とミックスは、発芽まで時間がかかったので生育スケールの違いが見られて少し高揚しました。

成長の記録2日目

2日経つ頃には、ほぼ全ての種が発芽しており、1日目に微かに見られた白い毛も埃取りに似た形状が確認できるほど外に出てきました。おそらくこれがカイワレダイコンの体を支える役割を持っているのだと思います。芽の伸びている形から発芽後はおそらく、いろいろな方向に伸びていき最終的に根が固定される形に行き着くようになっているのかと思います。

成長の記録3日目

写真を見ればわかるように、葉に色がついており遮光ができていなかった結果が見られます。ここで遮光がうまくできていなかったことにコメントと共に気づき、アルミホイルを巻く量を追加しました。しかしそれでも遮光が足りなかったのかその後の結果にも現れていきました。

成長の記録8日目

3日目から順調に伸びてきており、安心していたのですが6日目に10cmを迎えた頃から、成長が止まってしまいました。この時にはカイワレダイコンはすでに子葉を開いており、伸びは止まっている状態だと観察できました。とりあえず次に変化が見られるまで育てることに決めて成長を見守ることにしました (T⌓T)

成長の記録13日目(収穫)

使用が出ているのでアルミホイルを取った状態で卓上で成長を見守っていたのですが、ついに使用が萎れ始めてしまったので収穫することにしました。大きさは10cmほどで小ぶりな状態での収穫となります。収穫後のカイワレダイコンを観察していたのですが、どの個体も片方の子葉のみが萎れていました。

植物には元気を失った際に片方でも葉を残そうとする仕組みが備わっているかもしいれないと言う発見が栽培失敗によって生まれました。これはこれでよかった?のかもしれません

収穫後は味噌汁に加えて食べました。味は確かにしたのですが、収穫できた個体が少なかったので次は種子密度を大きくして沢山収穫できるようにします。

栽培を通した反省

次のスプラウト栽培では以下のことを改善していきます。

- 栽培開始時の種子密度を上げる

- 完全な遮光を行う

- 霧吹きタイプではなく細めのスポイトタイプで水をやる

種子密度を上げることには、今回の栽培では8日目の写真に見られるように倒れてしまっている株が生まれることを防ぐ意味合いがあります。

今回最大のミスとも言える遮光は次回の栽培における最大の課題であると思うので一番力を入れて対策をします。

最後に水やりですが、霧吹きタイプでは、そこの深いカップの根元に水がうまく散布できなかったのでスポイトによる水やりに変更しようと思います。

ーーー今回の失敗が今後誰かの役に立つことを願い、

ここに記事を投稿します

コメント

武田さんこんにちは

おおっ! PC自作、これは良いものです! 時代は自作より完成品の方が安くなる方向へ行ってますが......それでも自作する人間がいるのは心強いです。完成品は確かに大量ロットで作るから安い(中古ならもっと安い)ですが、愛着という意味ではやはり自作に勝るものはありません。それに一個一個の部品の役割を知っているのも、いずれは役に立ちます。

ひと昔前は、インテルのペンティアムかAMDのアスロンか、性能比較が雑誌を賑わせていました。どちらが先に1GHzに到達するか、など夢がありましたね。今では何を選んでも性能的に使えないことはなく、それどころかクアッドコア、オクタコア、メニーコア、何に使うんだという話になります。

写真で見るとファンの数が多いこと多いこと、CPUの他にグラボもそこそこのものを入れたんでしょうか。これも昔話になりますが、TDP20Wでも爆熱と言われた時代がありました。あれよあれよという間にTDPは100Wを越え、今の最高はライゼンで250Wとか? どうなるんでしょう。

マザーボートは見えにくいですが、正統派のATXフォームでしょうかね。後で性能アップの難しいMini-ITXよりデカくとも、長く使っていけそうです。

さて、本題の植物はカイワレダイコンの収穫です。

量は少ないですが、収穫まで辿り着き、そして実食できたのは何よりだと思います。発芽やその後の伸びは比較的順調にいった様子ですね。確かに早期から緑化してしまい、伸びが本来より早く止まってしまったのは、考察の通り遮光の問題でしょう。

最後の「子葉の片方から萎れる」という現象、これはよく観察しました。理由は......ちょっと思い当たりません。そして過去の受講生でこれの報告は見たことがありません。なぜでしょうか......

さて今回の検証、最大のポイントは播種密度ですね。う~ん、というか、普通は「下地をできるだけ平らにする」ということに腐心するのですが、今回は最初からスポンジに凹凸があり......若干無理があります。次回またトライするなら、凹凸のない状態が望ましいと思います。

そして写真で分かり難いのですが、水位の管理と、根の入り具合はどうだったでしょうか。根がスポンジに入っていなかった(その場合、物理的な障害と水位の問題と、どちらも考えられる)ようでしたら、別のものの方がいいでしょう。

ではまた、鉢栽培も含め、投稿記事お待ちします!

あ、そういえばもう一つ、この時期から「帰省時の管理」の問題を考えておかなくてはいけませんね。幸か不幸か今年の受講生について、そんなに植物が大きくありませんので「ただの腰水」対策で充分になりそうです。そのやり方については今後他受講生や過去記事を見てみましょう。

先回の続き、かつ断層丼!

こんな大震災の続く中で、あえてのこのネーミング、その所業恐るべし!

肝心の商品はというと...... カツを斜めに切って乗せただけだった!

ラボスタッフ・オガタ