11.帰省を経て植物は...(農:菅野 泰樹)

2025年1月 8日 (水)

はじめに

あけましておめでとうございます。私は年末年始は福島に帰省していました。したことといえば、せいぜい地元の友達に会ったくらいです。あとは本当に自堕落な生活を送っていました。これはこれで楽しかったです。しかし、そのせいで新年早々ツケを清算するようなこととなってしまってもいます。これを戒めに今年の抱負は「やるべきことはためない」として生活しようと思っています。ひとまず観察の記録、記事の投稿を完遂したいです。

ハクサイとホウレンソウについて

実家ならばスペースがあるため、十分に光を当てられるのではないかと考えて、ハクサイとホウレンソウの鉢を帰省の際に持ち帰りました。あまり家にいなかったため、帰省中はほとんど観察、記録ができなかったのですが、目に見えて成長しました。ハクサイ、ホウレンソウは葉が肥大し、ホウレンソウに関しては葉自体の数も増えています。1週間ほど実家にいましたが、その期間で目に見える成長があったことには驚きました。仙台ではこのところ生長がさらに停滞ぎみであったため、日光の恩恵を実感できました。詳しくはのちの記事で述べて、生長の理由を考察します。

帰省後のハクサイ、ホウレンソウ

帰省直前のハクサイ、ホウレンソウ

カイワレ大根について

カイワレ大根も年末にかけて栽培していました。今回の栽培は、緑化、収穫、実食までできたので、成功と言えるのではないでしょうか。栽培期間は13日間で、2日目に発芽し、11日目から3日間緑化を行いました。前回は13日目まで栽培し、緑化させる前に根腐れを生じましたが、今回は根腐れもなく栽培できました。栽培成功の要因を考察します。

- 湿度、水の管理が適切だった。

前回は根腐れで失敗したこともあり、今回は特に水の管理に気を付けていました。ほぼ毎日水を与えていましたが、そのたびに水の入れ替えを行いながら、種の部分が水に浸らない程度に量を調整しました。

当初はプラコップを前回同様アルミホイルで覆うのではなく、箱を被せることで光を遮り栽培することで湿度が高くなりすぎることを防ごうとしていました。しかし、栽培の初期に、かえって乾燥してしまうことに気づいてアルミホイルで覆うように戻したことも適切な判断だったのかと考えています。逆に、前回の栽培のようにまだまだ暑い時期は、アルミホイルで覆うより、箱を被せる方がよかったのかもしれません。

- 緑化のタイミングが適切だった。

今回の栽培は低温ということもあり、前回と比べて生長が緩やかでした。また、前回の栽培では緑化のタイミングが遅かったことも失敗の要因なのではいかと考えたこともあり、緑化は伸長の具合に関わらずに行おうと考えていました。最終的には13日で7~8センチメートルと、収穫に望ましい程度には成長しました。当初は伸長の割合から緑化のタイミングを見計らうつもりでした。栽培10日時点でまだ生長の見込みがありましたが、カイワレ大根で想定される栽培期間である7~10日を過ぎたことを踏まえて緑化をさせました。

緑化を開始した日の夜には葉の緑が濃くなっていたことには驚きました。ハクサイ、ホウレンソウの生長といい、植物は私が考えるより即座に環境に応じた変化を示すことを実感しました。

これら2点が今回の栽培が成功した要因だと考察しています。前回の失敗を生かすことができたのは良かったです。今回は主に栽培方法を改善しましたが、栽培の道具も改善の余地があったのかもしれません。例えば、2回の栽培ではどちらもキッチンペーパーに種をまき、その上で栽培していました。しかし、過去の記事を見てみるとザルに種をまいて栽培を行っている例もありました。この方が水の入れ替えでは有利なのではないかと考えています。

思いのほか記事が長くなってしまったため、カイワレ大根の栽培を通しての記録は次の次の記事あたりでまとめたいと考えています。今回の栽培では毎日写真を撮り、高さの記録を行ったため、生長量の推移をまとめ、考察したいと考えています。

おわりに

収穫したカイワレ大根はちくわと塩昆布と和えてサラダにして食べました。大根らしい辛味が少しあって、おいしく食べることができました。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。このところハクサイ、ホウレンソウについての記事が少なくなっていたのでさすがに次は主にこれらについての記事にしたいと思っています。その次はカイワレ大根の栽培の記録をまとめたく思っています。

コメント

菅野さんこんにちは

あれ、冒頭の写真、最初は水族館かと思ったんですが...... んん? 窓? しかし上部と下部がなぜこのように映るのか......結局分からないとは。

さてさて、植物の方は、相変わらず小さ目で、それにも関わらず元気という面白い状態が続いています。まあ、実家の置き場条件で成長促進されたとのことなので(実際葉の大きさも枚数も拡大しているようです)、結果持ち帰って良かったですね。

また気長に見ていきましょう。レギュラー投稿の他に、最終報告の期限がありますがそれはきっちり守りましょう。5000字というのはけっこう短いものです。取り掛かりが億劫かもしれませんが、書き始めたら実働時間はそれほどかからないと思います。

さてもう一つ、カイワレダイコンはきっちり収穫・実食までもっていけたので万々歳です。最後のサラダも、器の大きさと相まって高級な雰囲気です。

観察、考察もその通りです。反省点改善点もきっちりおさえていますね。

今回の最大のポイントは「低温下で、栽培期間の設定をどうするか」でした。栽培開始から10-14日で緑化を始めるのが標準といえばそうなんですが、今回のように早めでももちろん結構です。市販品の半分程度の長さとはいえ、胚軸がしっかりしていて、元気そうです。シャッキリ感が楽しめたのではないでしょうか。

一生のうち、またカイワレを栽培する機会はそうそうないと思うのですが...... しかし植物栽培のエッセンスが入っていました。周辺環境のこと、水やりなどの管理のこと、また植物の応答性もそうです。付け加えて言うとたいていの植物栽培では「播種・発芽」が最大ハードルですから、その意味で練習?になったかもしれません。

さあ大学一年生というほぼ人生最大のバケーションもあとわずか、楽しく過ごしていきましょう(留年という名のアディショナルは避けるよう......)

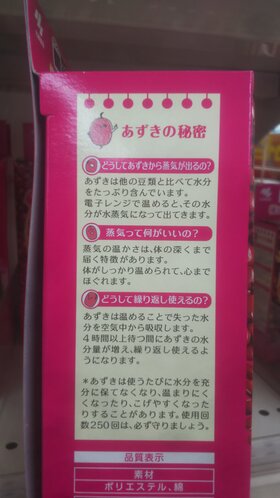

これは小豆カイロの製品説明なんですが、よく読むと意味が分からない! 熱すると小豆から水蒸気、それはいいけれど、「温めると」小豆が水分を再吸収? ん?

ラボスタッフ・オガタ