12.生長の理由は?(農:菅野 泰樹)

2025年1月21日 (火)

はじめに

先日、両親に誘われて松島にカキを食べに行きました。仙台駅から電車で40分くらいと思いのほか近かったです。おそらく生のカキを初めて食べました。おいしかったのですが、「生のカキ」といえばやはり食中毒、ノロウイルスといったワードが連想されます。食べてから大丈夫なのかとちょっと不安になりました。「まあ食べたのは1粒だけだし...」など自分で言い訳していたらノロウイルスは微量でも発症するという情報が見つかりました。学期末にノロウイルスのせいでレポート、試験ができず単位を落とすのはまずいので、しばらくは当たらないよう祈っておこうと思います。

生長の傾向について

私は帰省の際にハクサイ、ホウレンソウを持ち帰り、1週間ほど実家に鉢を置いていました。持って帰ったはよいもののあまり観察をできなかったので経過のデータがないのですが、生長をまとめたいと思います。

なお、ハクサイの写真に見える穴のようなものは私が誤って葉を傷つけてしまい、葉が薄くはがれてしまってできたものです。

前回の記事でも少し触れたように、ハクサイ、ホウレンソウともに葉の枚数は増えると同時に、葉の面積が大きくなりました。ハクサイについて葉の形を変えずに肥大化した印象です。経過のデータを取れれば、葉の形の変化を調べるべきでした。ハクサイの葉については、中肋(葉の白い筋)も葉の成長に伴って発達していることが観察から分かりました。

スーパーで売られているハクサイの葉を考えると、生長を進めると中肋はさらに発達して、葉に占める割合が大きくなることが推測できます。予想に過ぎませんが成長が進むと、中肋の生長が、葉の緑の部分の生長に比べて顕著になるのではないでしょうか。自分でその過程を観察したかったのですが、ちょっと難しそうなので、過去にこの講義を受講していた番場さんの記事を参考にさせていただき、ハクサイのこれからの生長はどのように進行するのかを見たいと思います。記事の写真から、栽培開始から30日ほどまでは中肋の生長は葉の肥大に伴うものであることが見て取れます。栽培50日ほどになると株全体で中肋の生長が目立つように見えます。生長の経過を完全に追っているわけではないのでその先はどうなるのかまでは分かりませんでした。完全に余談ですが葉物野菜は中肋を発達させているものが多いように思いました。

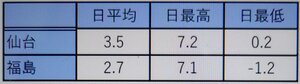

仙台の自宅と福島の実家の栽培時の気温を比較して、生長にどれほど影響があったか考えてみます。自分で計測した気温は計測時間がばらばらで比較しにくいため、気象庁の気象データを参考にしました。データは実家から最も近い地点のものを参照しています。

日平均で比較すると0.8度程度で、実家の方が最低気温が低い傾向にあることが分かります。この気温の差が植物の成長にどれほど働いたのかは分かりません。実家では日光が良く当たっていたため、その影響で温度が上昇していたのではないかとも考えられます。ここを踏まえるとやはり生長に大きく寄与したのは光だったのではないでしょうか。

おわりに

いまだに間引きの余地があるくらいの生長具合にあるにも関わらず、そろそろ講義も終わるため収穫のことを考えないといけないと思ったら少しへこみました。

以前の記事で、ハクサイ、ホウレンソウの生長について、「不思議なことに徒長は目立っているわけでも無い」という旨のコメントをいただきました。自分でも気になったので栽培環境を踏まえて少し調べてみたく思っています。

ここまで読んでくださりありがとうございました。次は最終報告の記事となりますが、記事の投稿はしばらく続きます。

コメント

菅野さんこんにちは

最終報告期限が迫る中、こうしてレギュラー投稿もあること、嬉しく思います。

さて投稿内容、先ずは植物の観察ですね。写真で見ると本当にゆっくり成長を続けている感じです。実家という環境の急変があったにしては極端に良くなるでもなく、悪くなるでもなく、これまでの受講生にない「変化の少なさ」です。まあこれもまた一つの知見でしょう。

投稿中には「中肋」の話が前回に引き続き出ています。

確かにハクサイの葉は(ある程度枚数を重ねてからですが)葉全体よりもぐんぐん中肋部を成長させることでその割合を増やしていきます。維管束自体はあまり変わらず、その周囲の白い柔組織が増えるイメージですね。

葉物野菜は言われてみると「中肋」的なものを持つものが多くあります。ハクサイと同じアブラナ科ではパクチョイとかタアサイとか、同じように葉の中の茎ともいうべき部分が発達し、そしてそれが料理にアクセントのように利用されています。もちろん人間が品種改良をして今の形にもっていったのでしょうから、ハクサイなら「中肋が好きなんだ!」という人が多かったのでしょう。確かに中肋は柔らかく、糖分やうま味成分(この場合グルタミン酸ですが、ハクサイ100gの乾燥重量約5gの中に何と90mgも含まれている!鍋物にハクサイを使うとすると、味の素を大量に投入しているイメージ)を多く含みます。

ちなみにですが、個人的にはハクサイの中肋ではなく緑の部分の方が好きですね。鍋物でも、漬け物でも。しかし普通は中肋が好まれるようで......というか人はそういう食感が好きなのか、ホウレンソウ(ヒユ科)の葉柄、クウシンサイ(ヒルガオ科)の茎、それらと葉の部分とのコンボで料理を作りますね。

話を続けると、「仙台と福島の気温の差」のことになります。結論を言えば、植物にとって大差がない、ということになります。というのは、光合成を行う日中の気温に差がないからです。逆に夜間は福島の方が大きく気温低下しているようですが、植物からすれば良いことでもあり、悪いことでもあり、という感じです。成長は化学合成反応ですから、低温はその意味で不利でも、昼間の光合成産物を呼吸によって消費することも抑えられますので、有利なこともあります。

とにかく福島でも仙台でも普通に露地栽培の畑にハクサイが植えられているわけですから、さほど敏感でなさそうです(いや、それでもきっちり考察するのが農学部生としてのあるべき姿勢ですが......)

ともあれ最終報告、成長の数字的なことも併せて投稿お待ちします。もちろんその後にもレギュラー投稿があれば歓迎です。

一つ気付いたのですが、菅野さんの投稿では「文章の読み易さ」を感じます。これは才能というべきでしょうね。いろんな情報が文中にあっても、それぞれが理解しやすい形になっています。

ちなみに文の書き方という意味ではこのコメント欄などは悪い例です。ついつい投稿記事の全文章に対してコメントを書きたくなるので、情報量が過大になり、詰め込み状態になってしまします。おまけに書いたのち読み返したりもしないので......

何だこのラーメン屋は! 入るのがためらわれるじゃないか! しかも「食べてそれか?ああん?」とか言われそうだ......

ラボスタッフ・オガタ